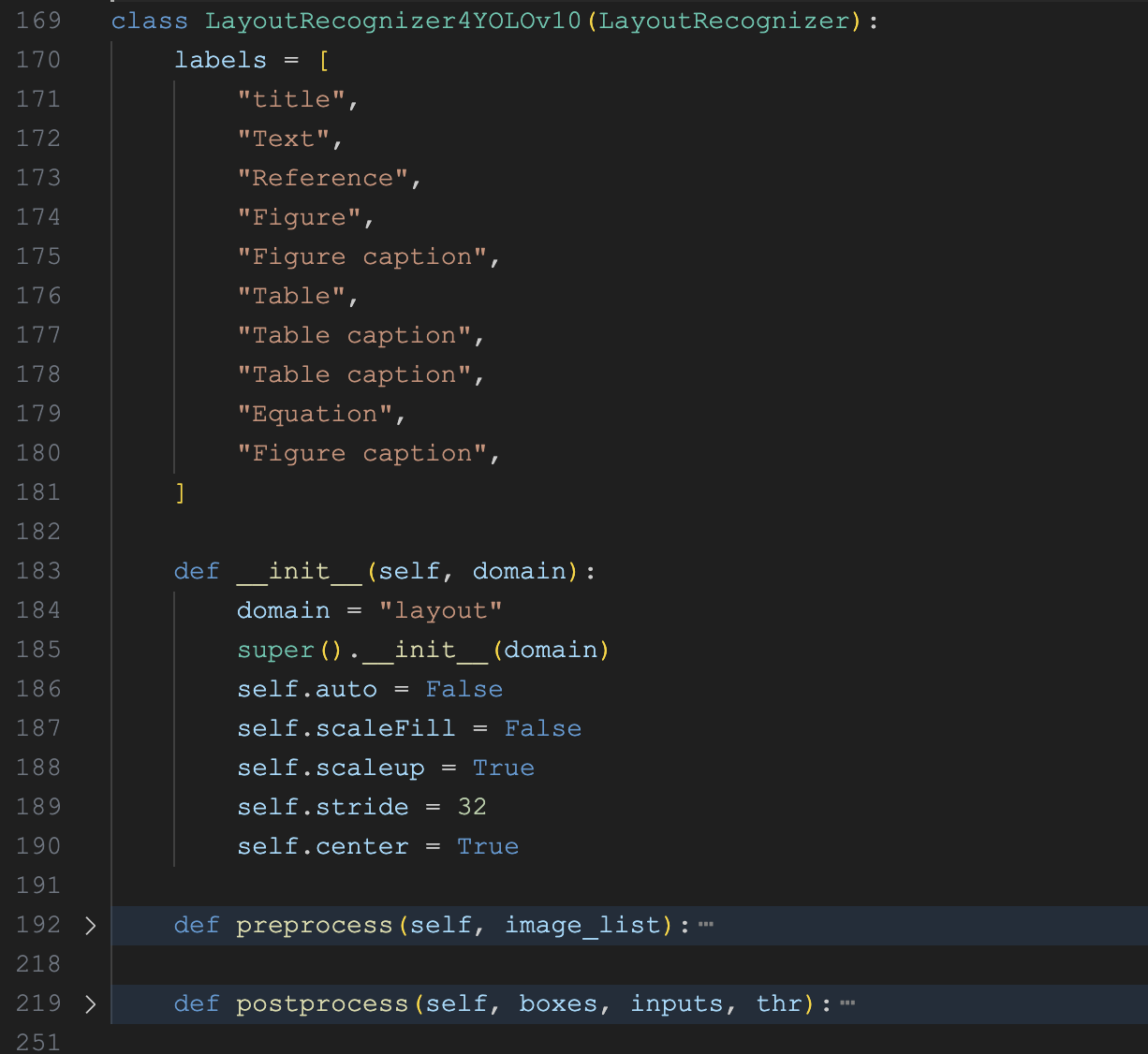

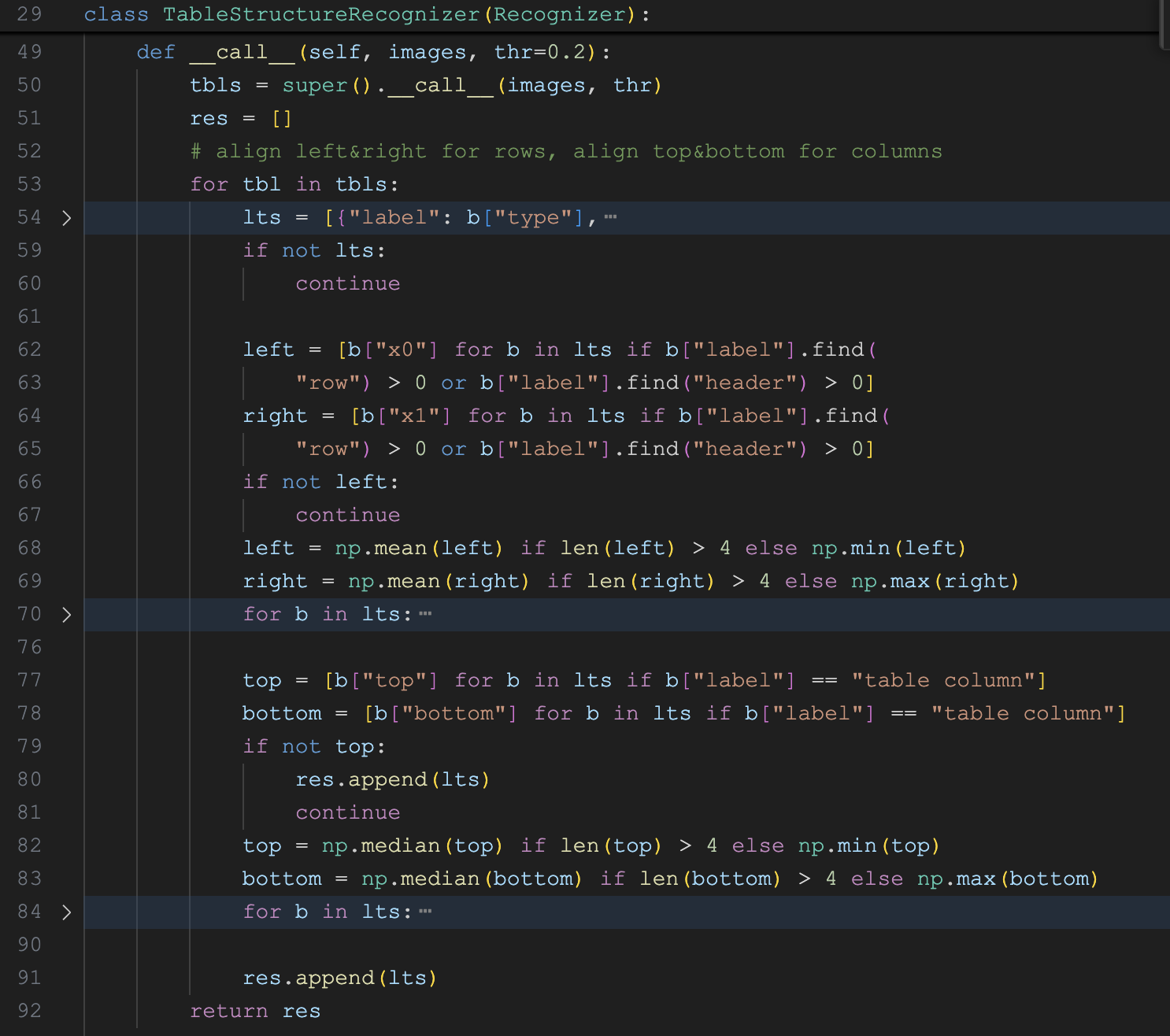

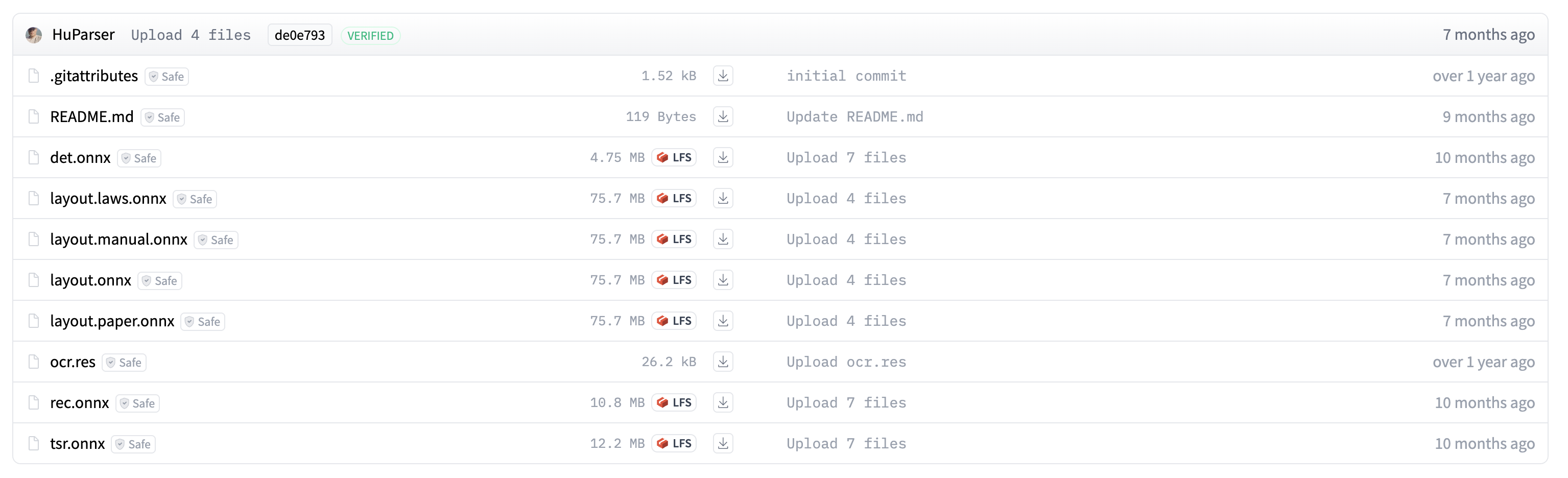

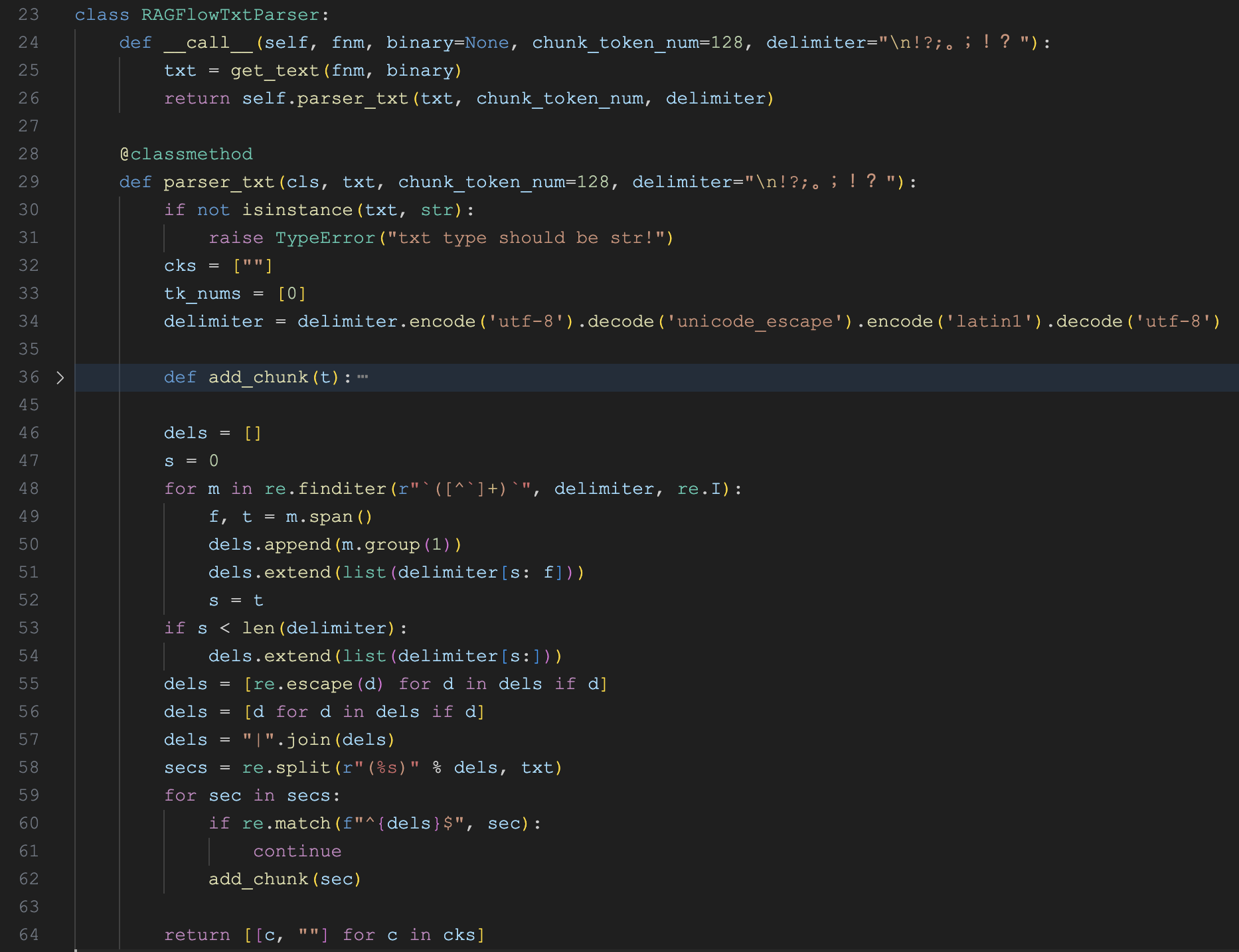

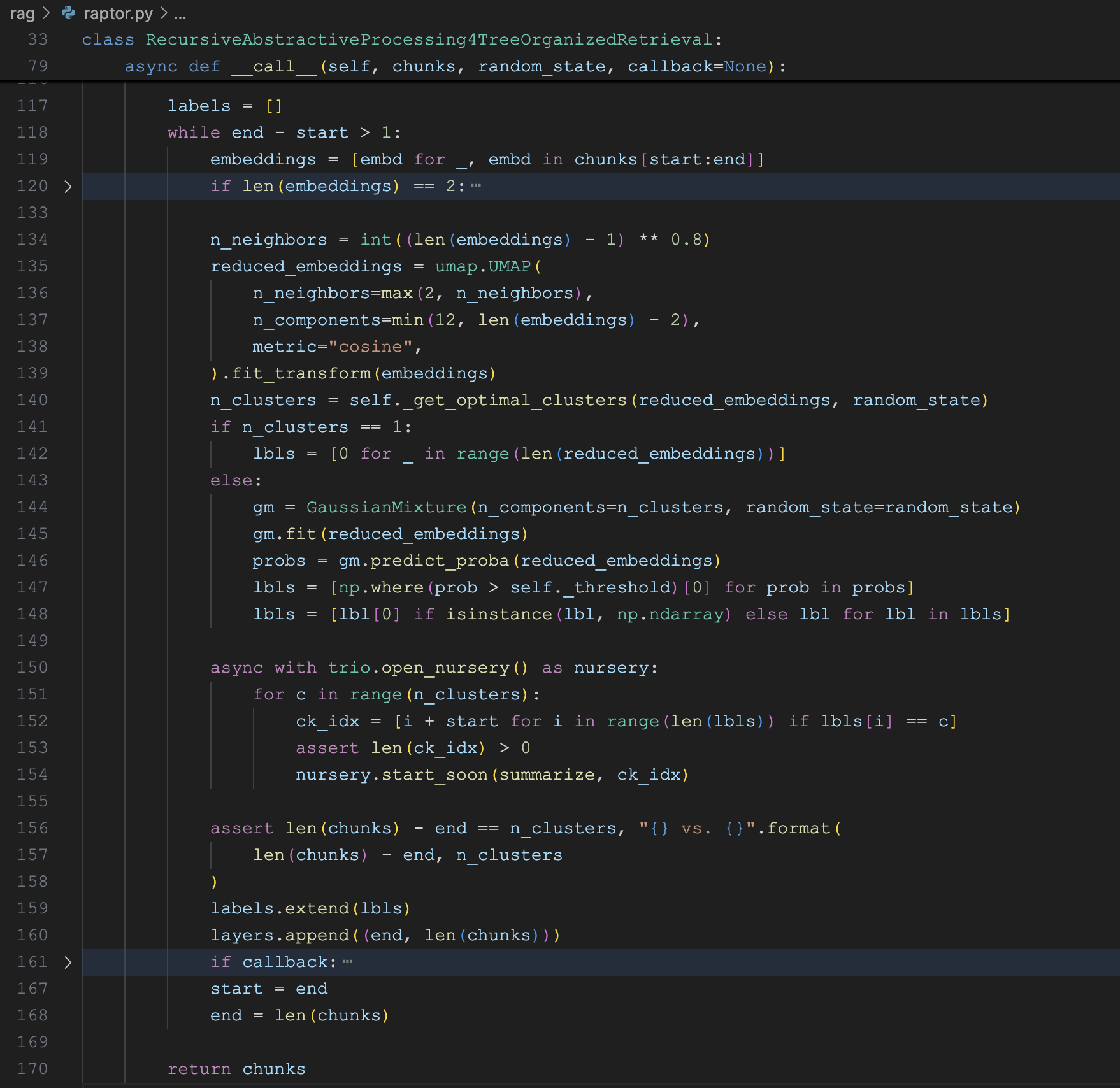

再学 RAGFlow 的问答流程

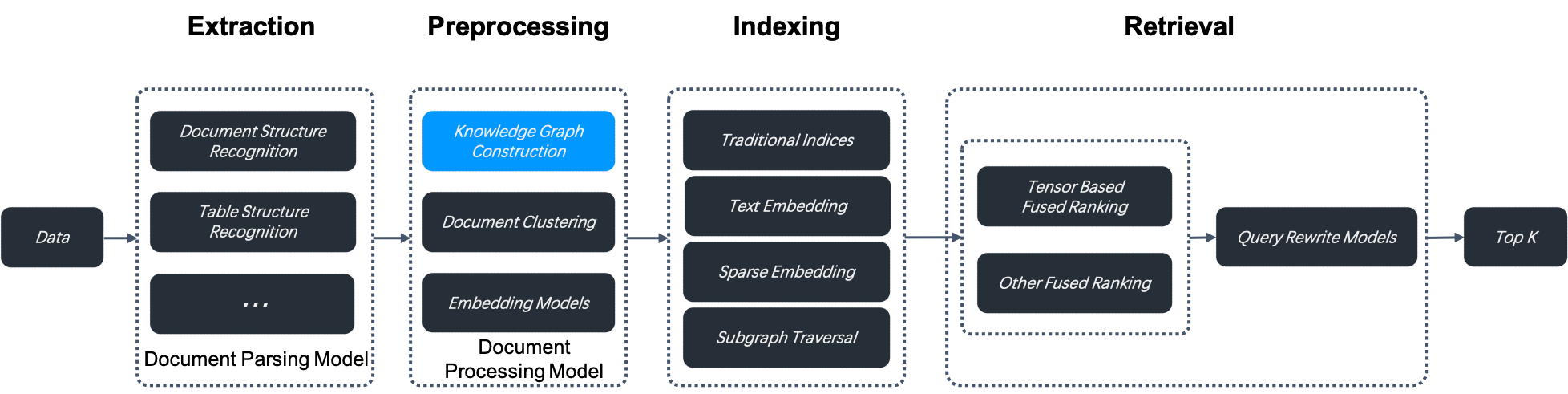

昨天,我们对 RAGFlow 的问答流程进行了全面的学习,主要介绍了聊天助手的核心配置,并从源码的角度研究了从用户发起查询开始,到后端系统如何一步步处理并最终生成答案的过程。不过,问答过程中还有不少有趣的点可以展开学习,我们今天就继续深入这些细节。

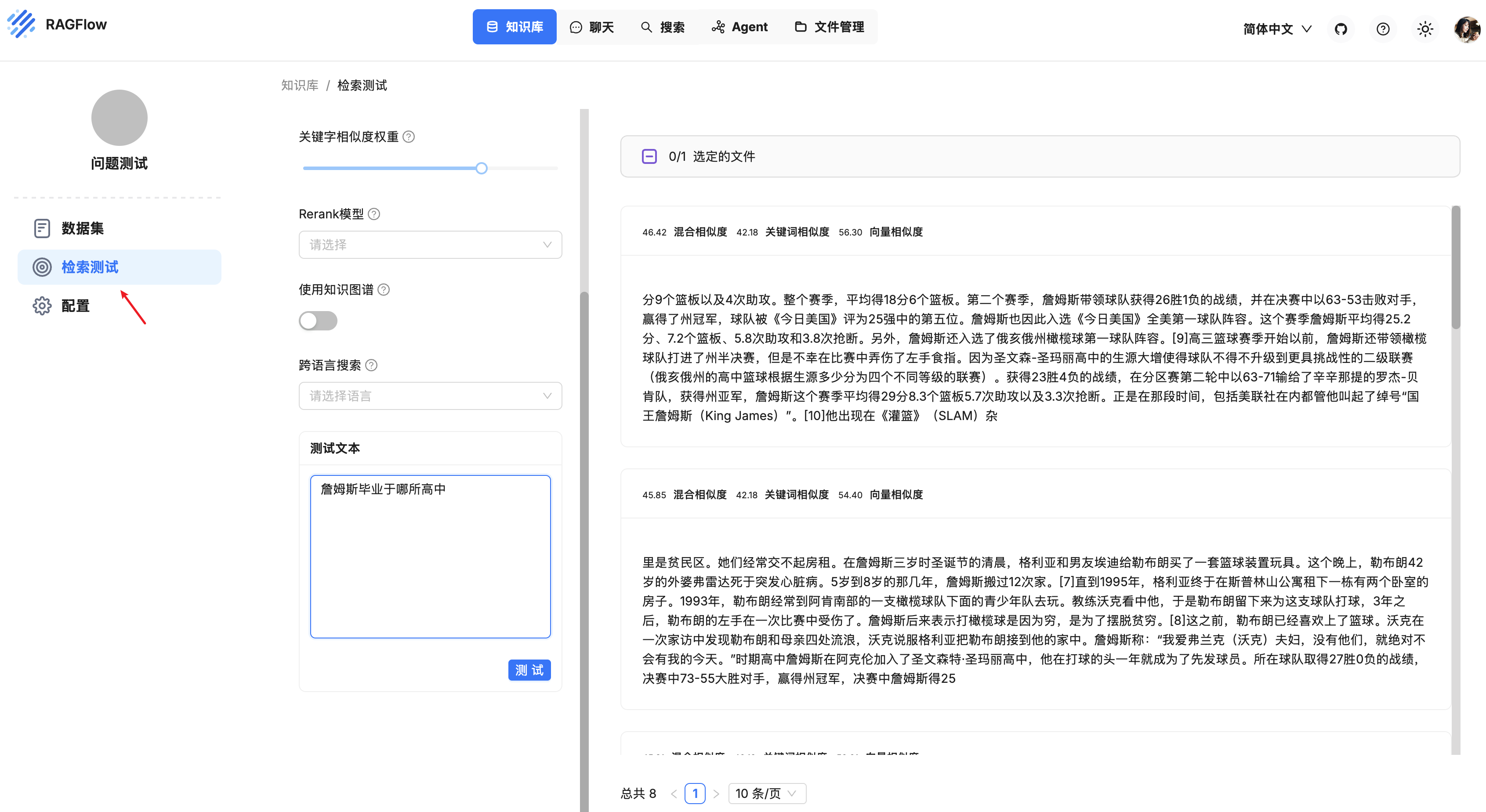

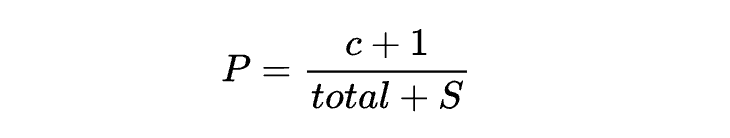

SQL 检索优化

当知识库配置的 field_map 不为空时,RAGFlow 会使用 SQL 检索替代向量检索,来优化查询:

field_map = KnowledgebaseService.get_field_map(dialog.kb_ids)

if field_map:

ans = use_sql(questions[-1], field_map, dialog.tenant_id, chat_mdl, prompt_config.get("quote", True))

if ans:

yield ans

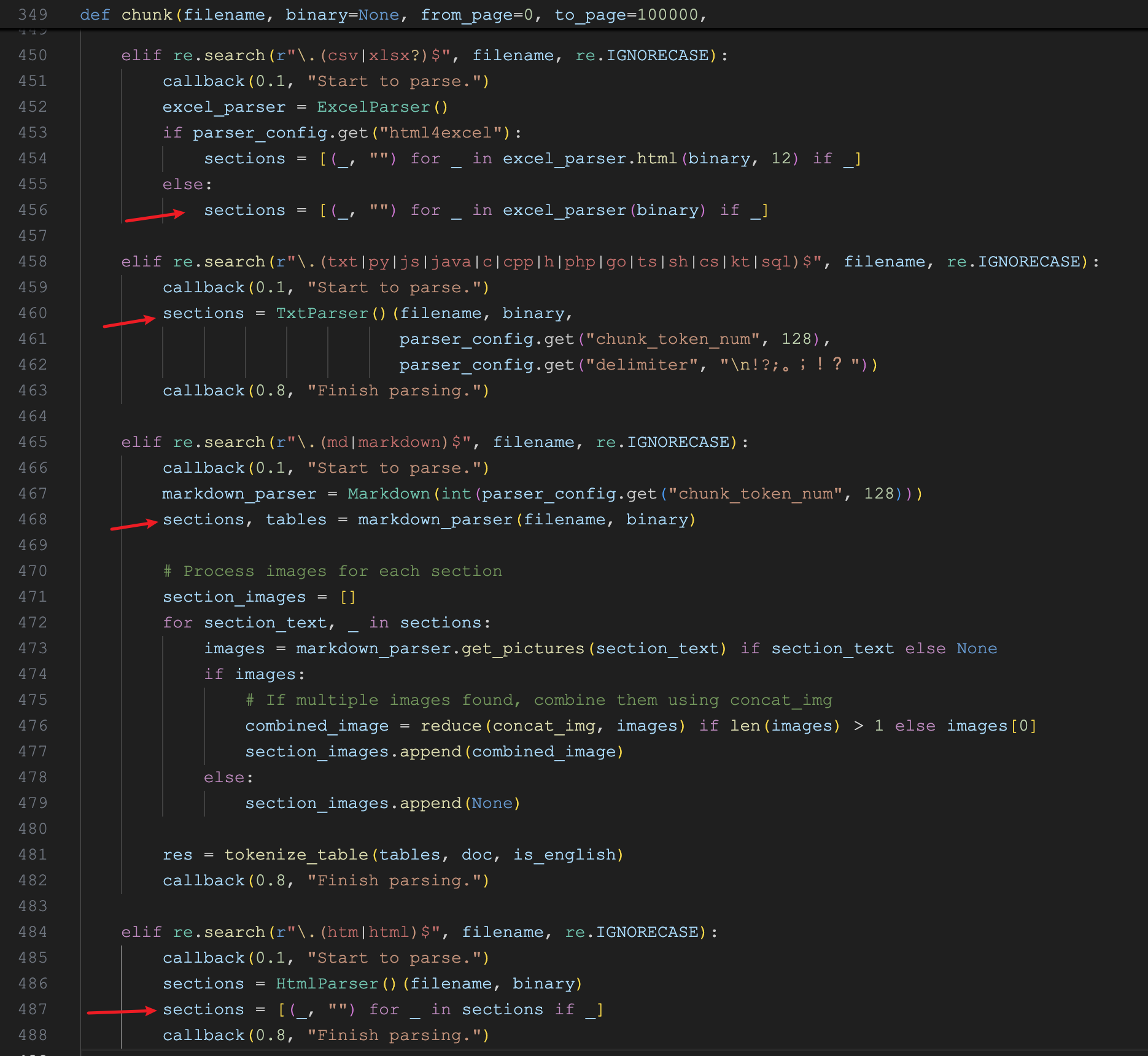

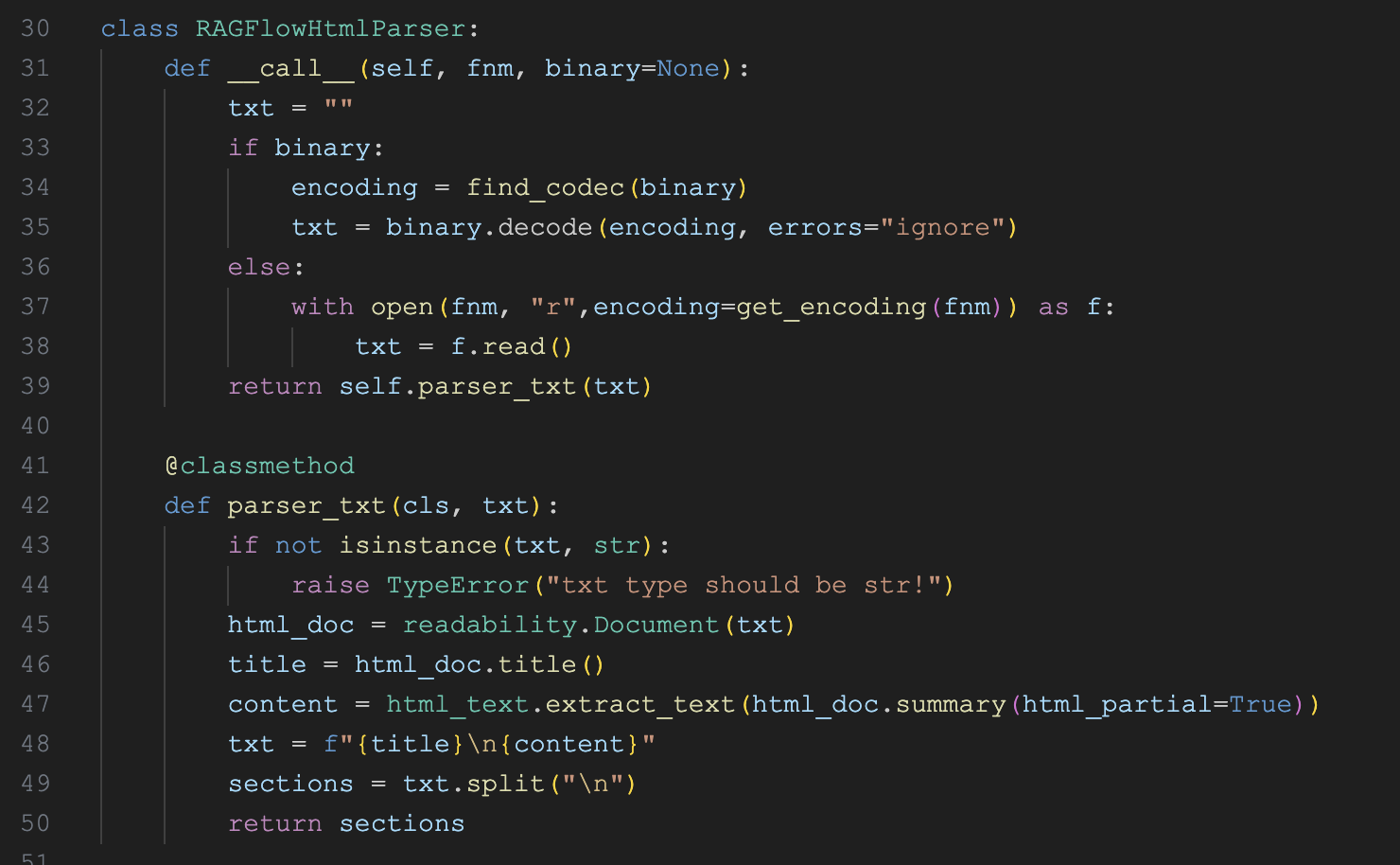

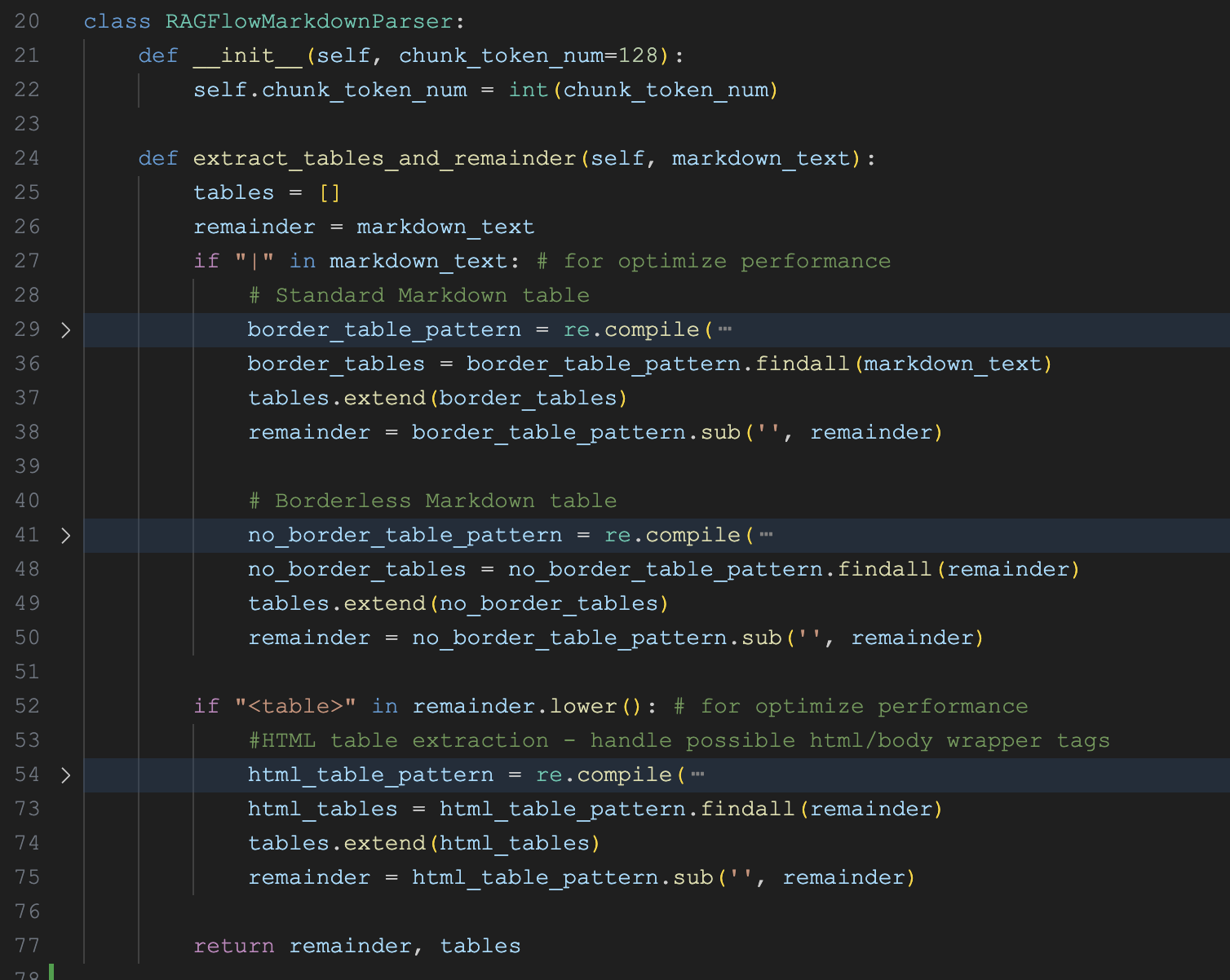

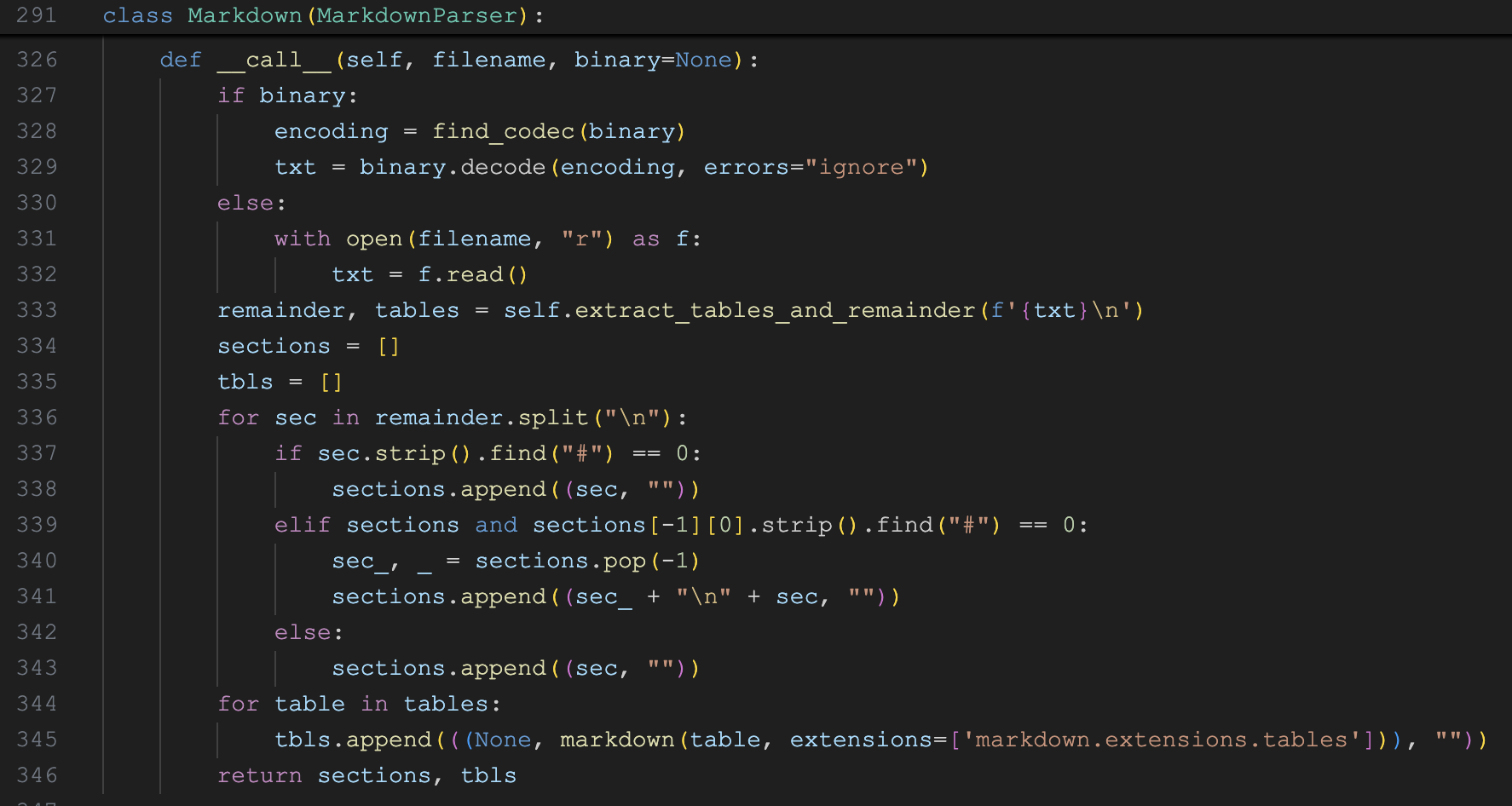

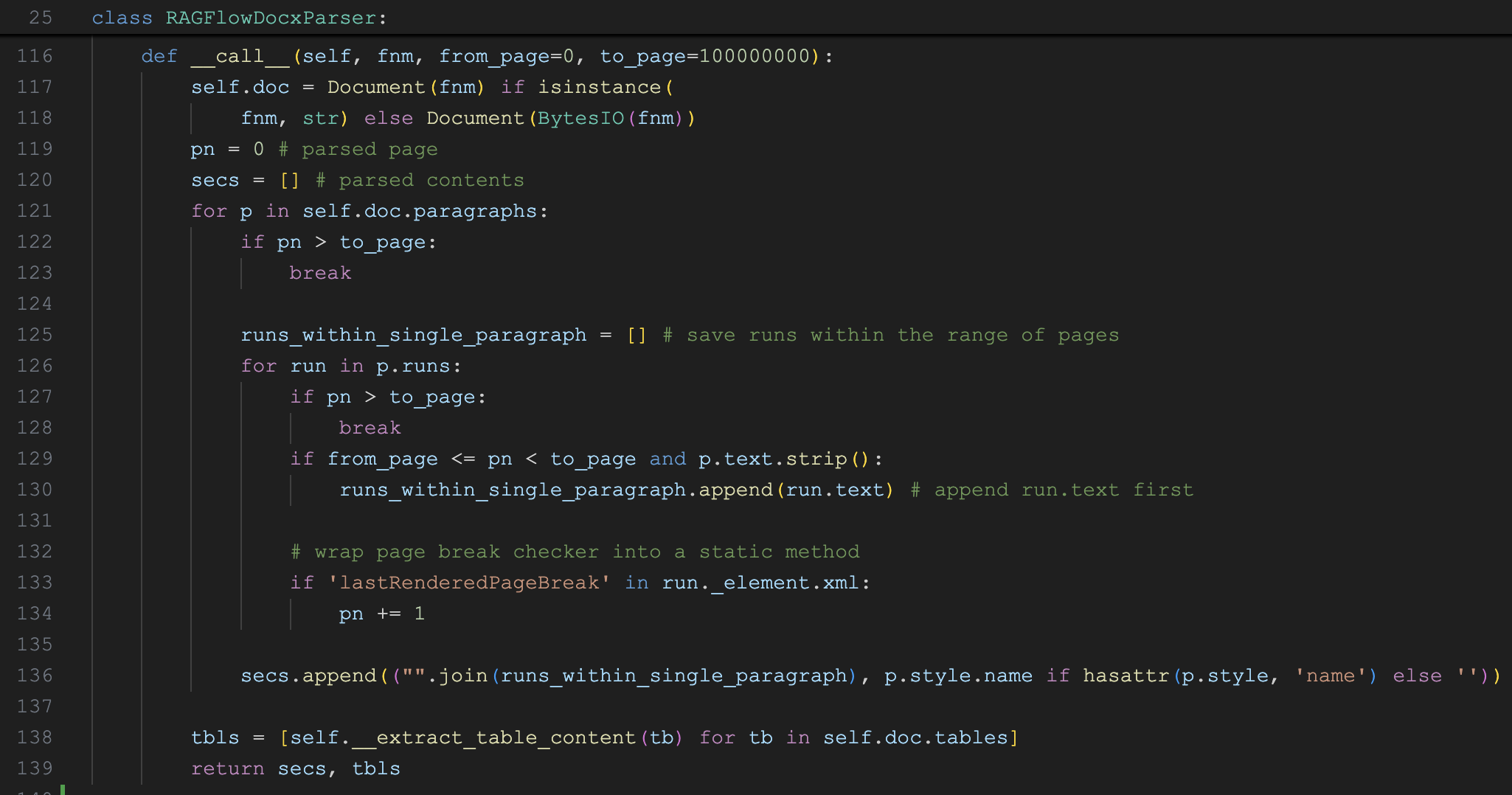

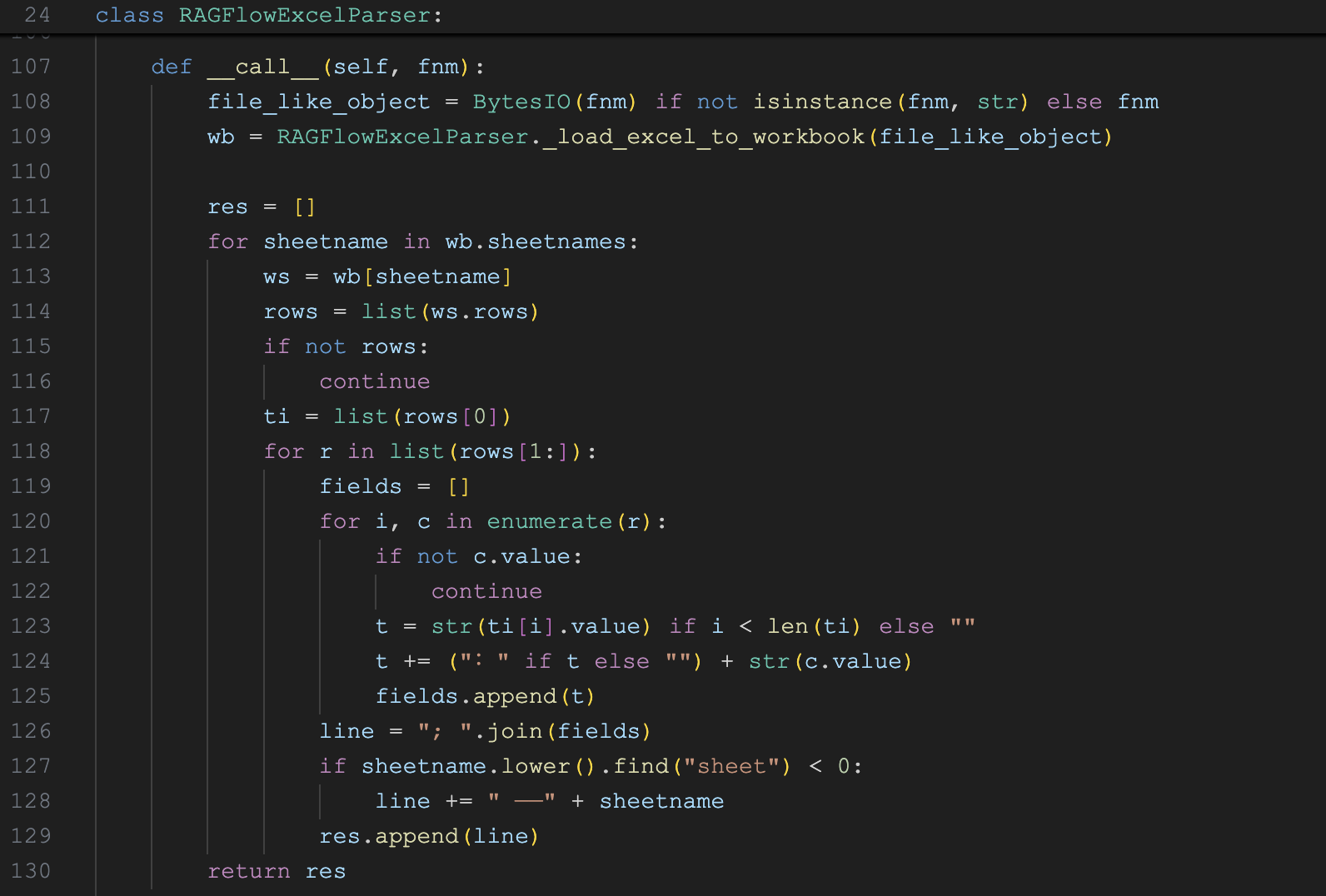

return那么这个 field_map 是什么意思呢?要了解这一点,我们还需要复习下之前的 Table 分块器的代码:

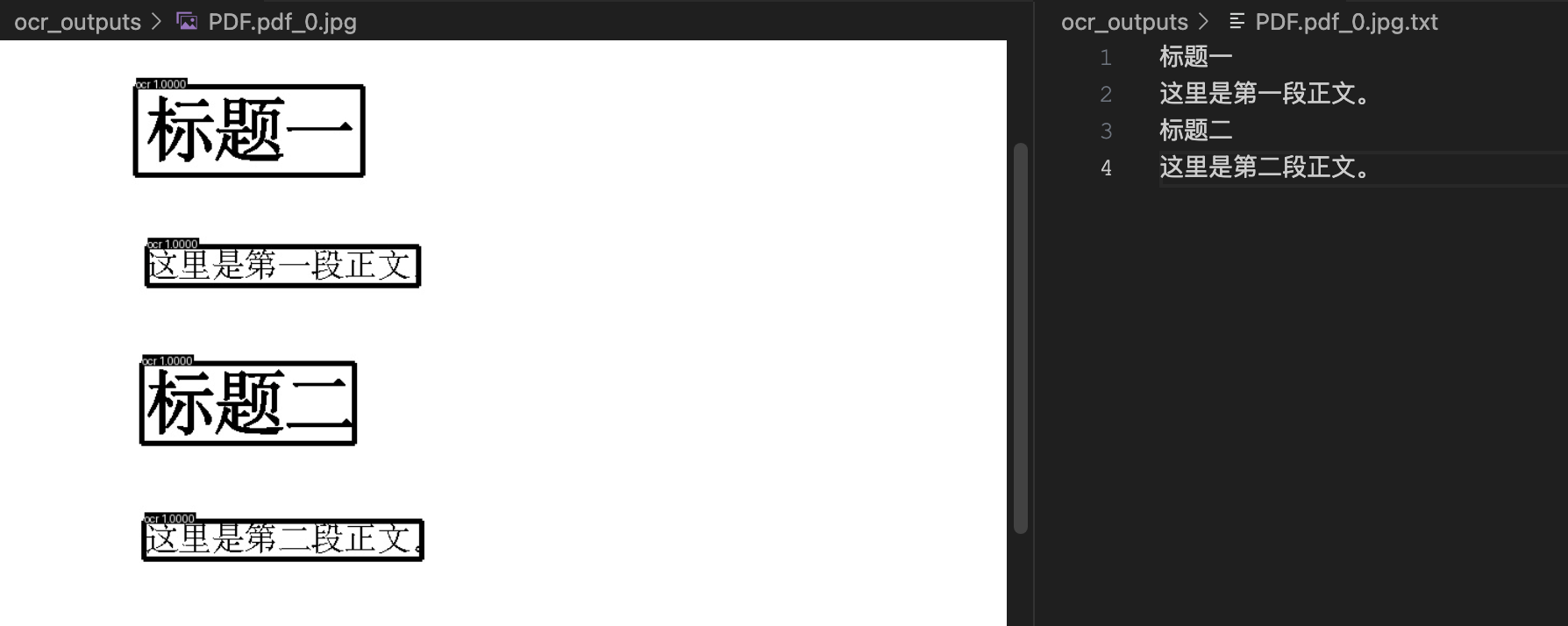

def chunk(filename, binary=None, from_page=0, to_page=10000000000, lang="Chinese", callback=None, **kwargs):

# 表格文件解析

if re.search(r"\.xlsx?$", filename, re.IGNORECASE):

# 处理 Excel 文件

excel_parser = Excel()

dfs = excel_parser(filename, binary, from_page=from_page, to_page=to_page, callback=callback)

elif re.search(r"\.(txt|csv)$", filename, re.IGNORECASE):

# 处理 TXT 或 CSV 文件

dfs = [pd.DataFrame(np.array(rows), columns=headers)]

else:

raise NotImplementedError("file type not supported yet(excel, text, csv supported)")

res = []

# 组装返回结果

for df in dfs:

# ...

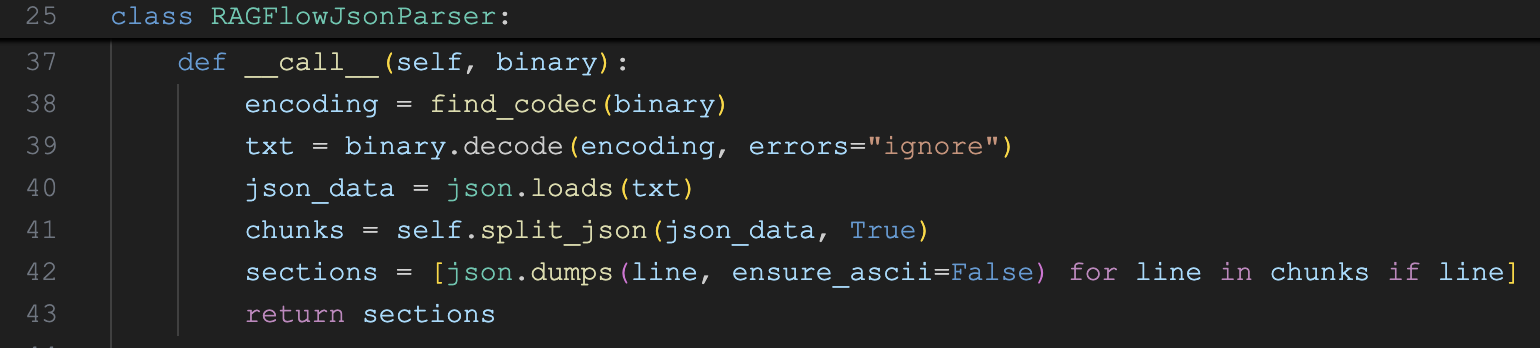

# 更新 field_map

KnowledgebaseService.update_parser_config(kwargs["kb_id"], {"field_map": {k: v for k, v in clmns_map}})

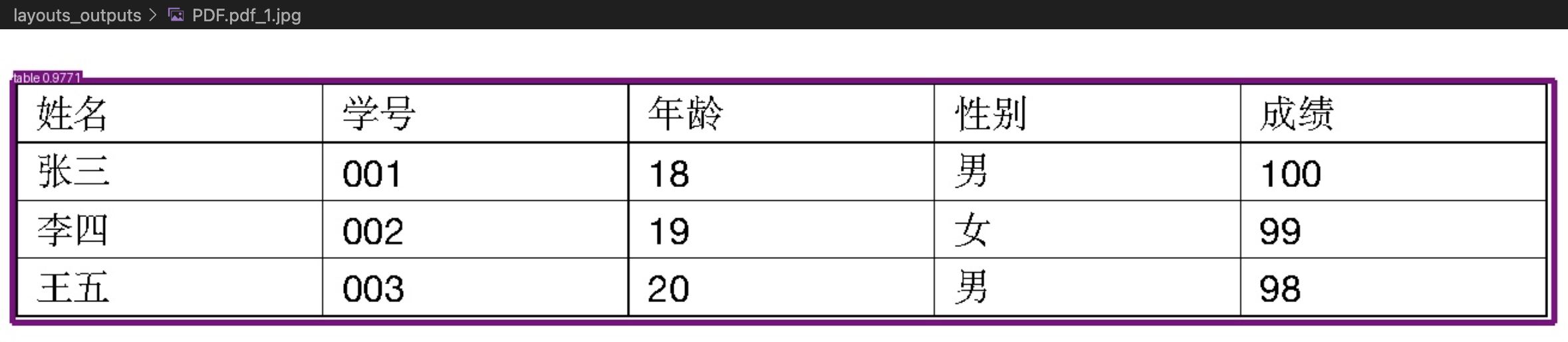

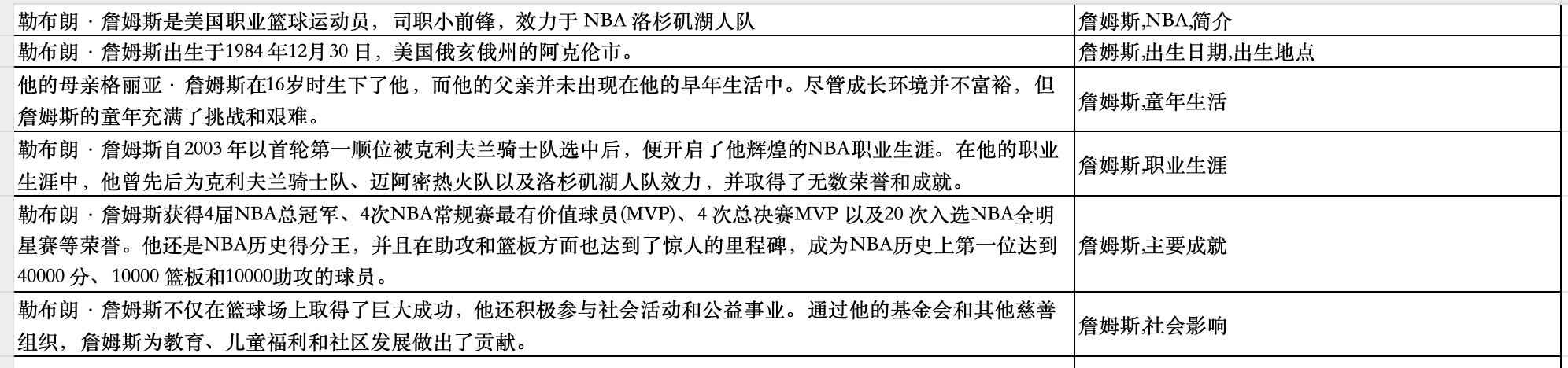

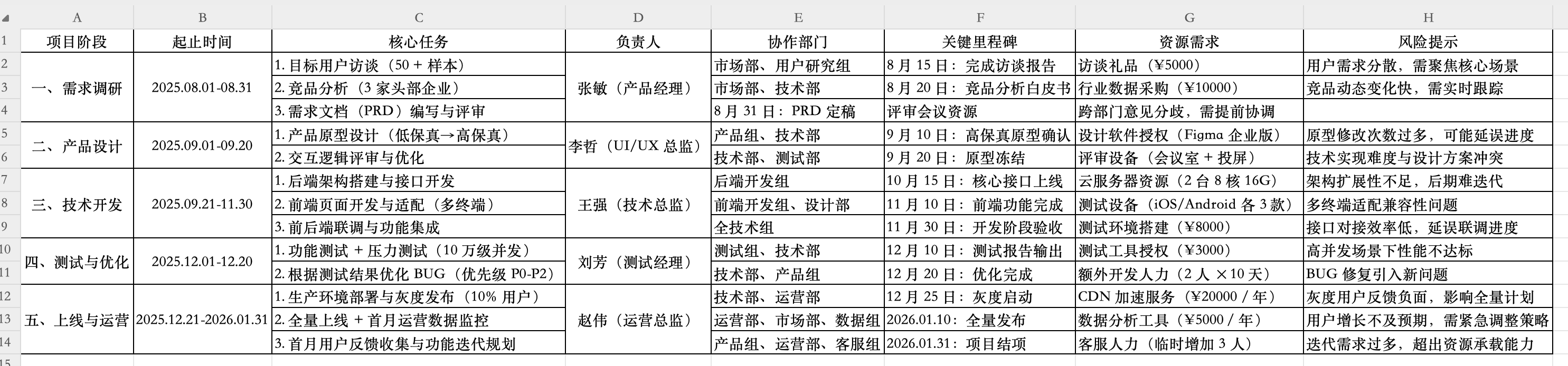

return res可以看到当知识库使用 Table 分块策略时,会在知识库的 parser_config 字段中维护一个 field_map 字典,表明 ES 中存储的是表格数据,并且记录了表格的所有列信息,可以打开 MySQL 数据库的 knowledgebase 表,parser_config 字段的值如下:

{

"pages": [

[

1,

1000000

]

],

"field_map": {

"xing_ming_tks": "姓名",

"xue_hao_long": "学号",

"nian_ling_long": "年龄",

"xing_bie_tks": "性别",

"cheng_ji_long": "成绩"

}

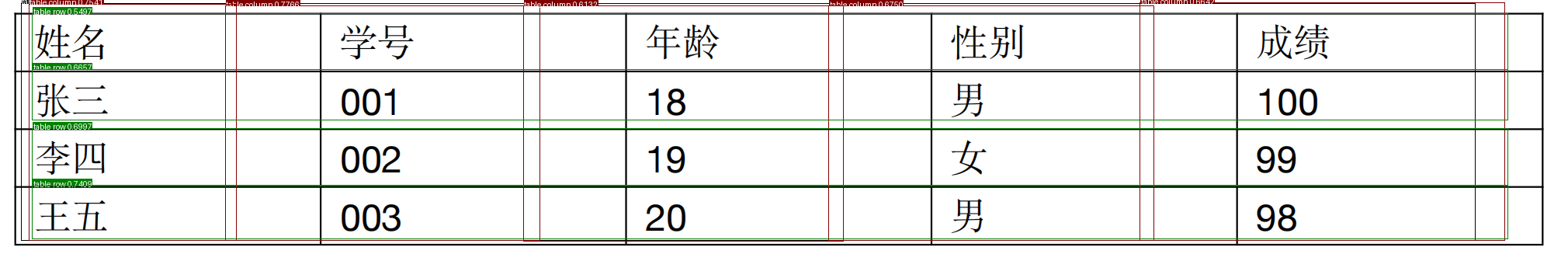

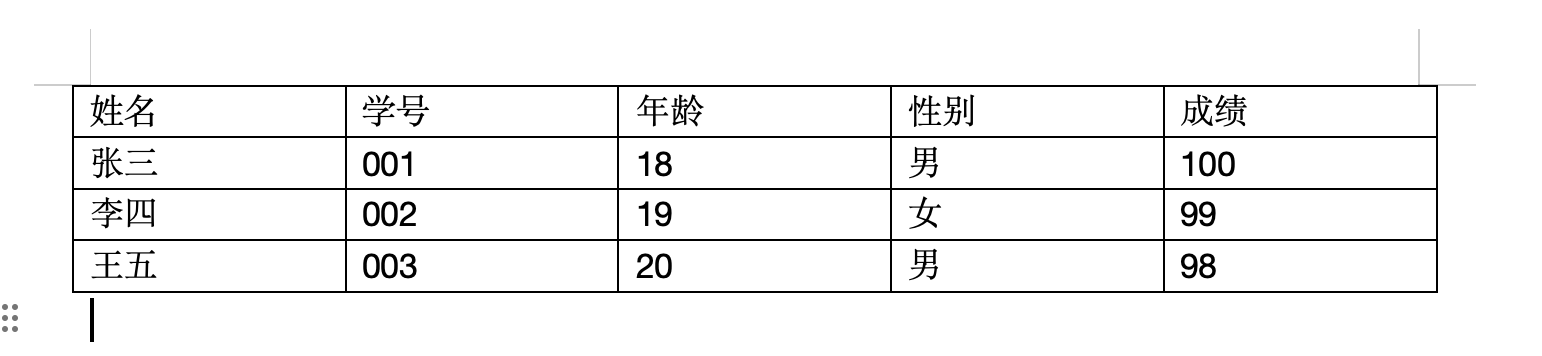

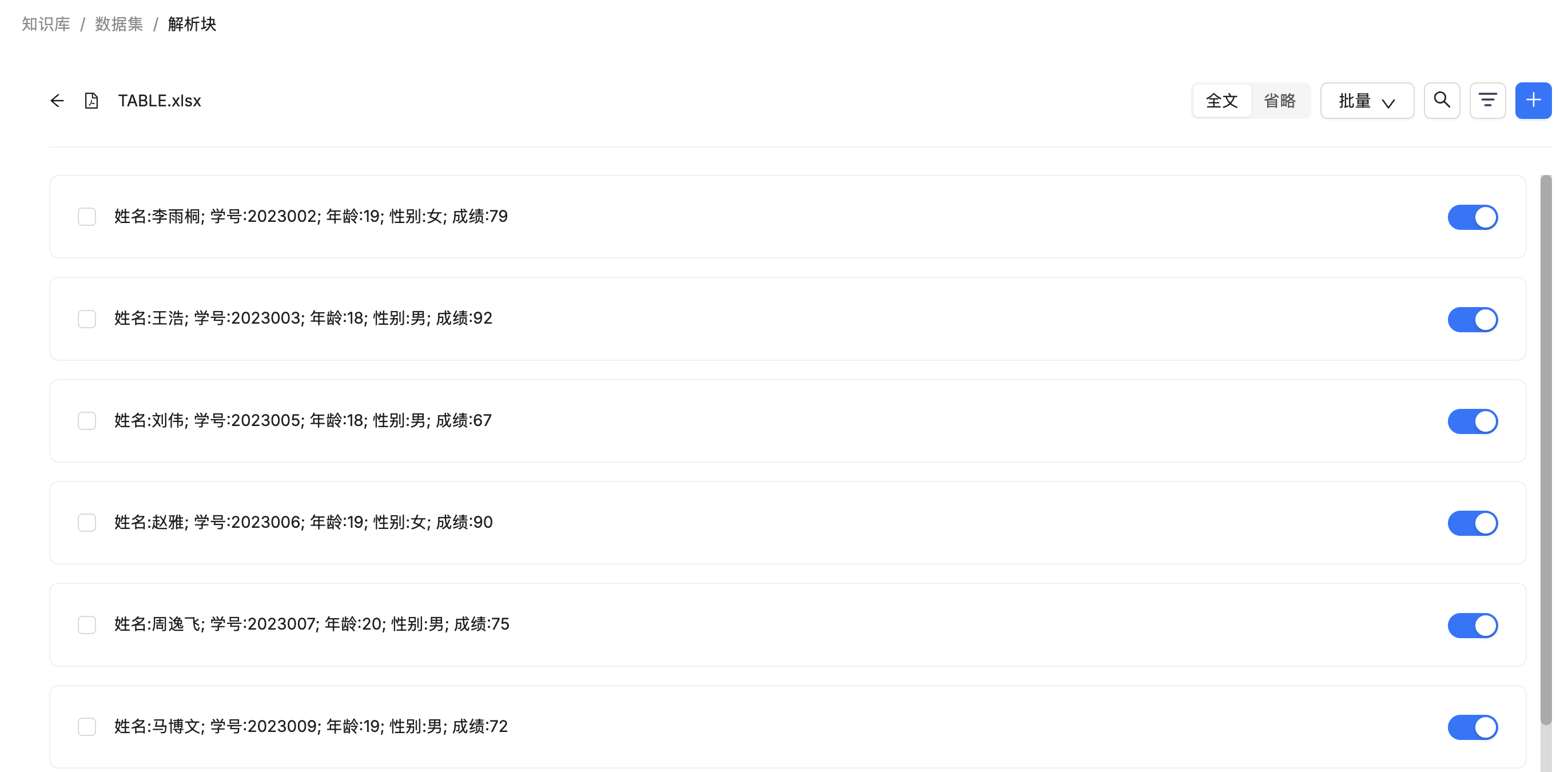

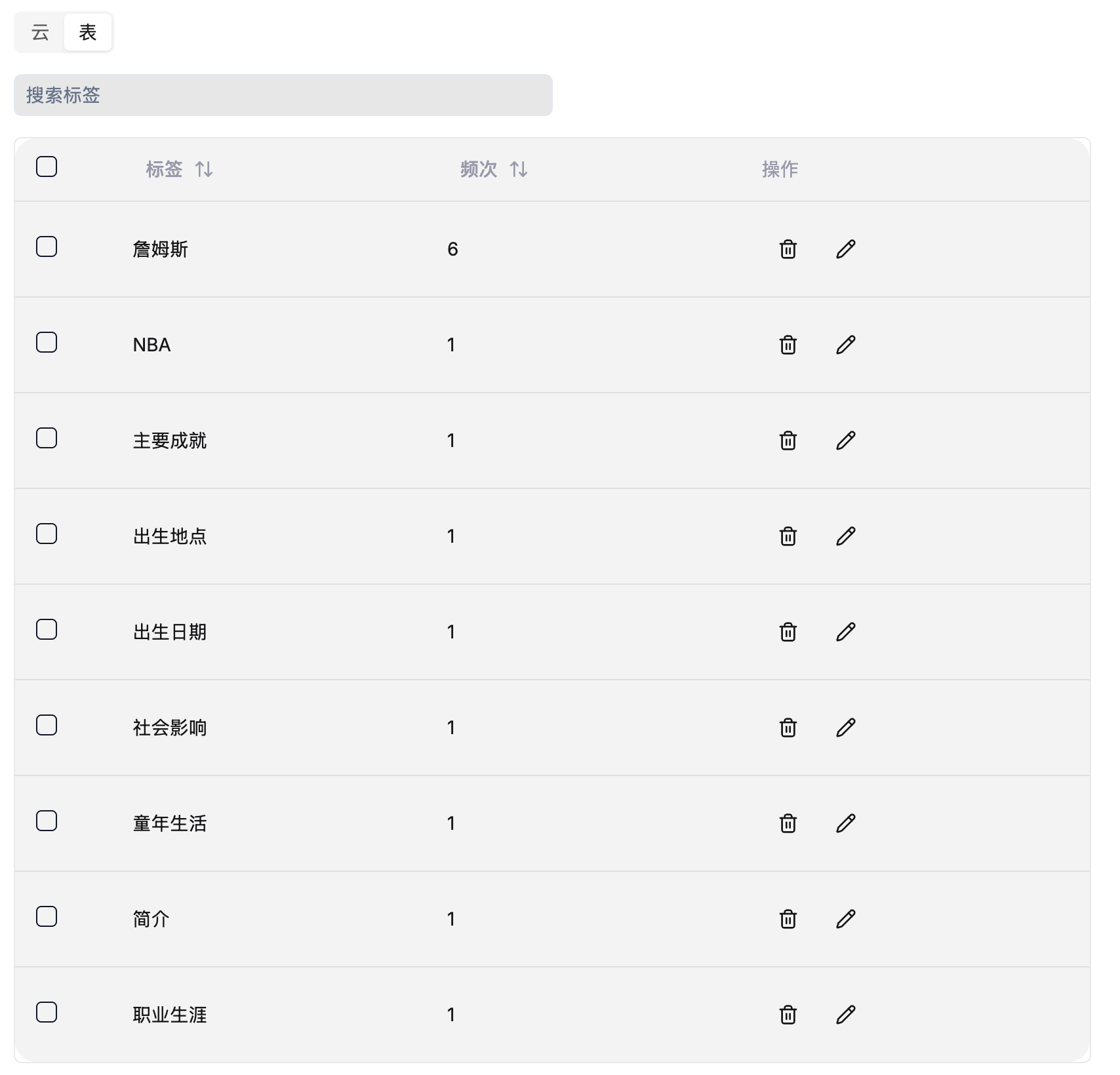

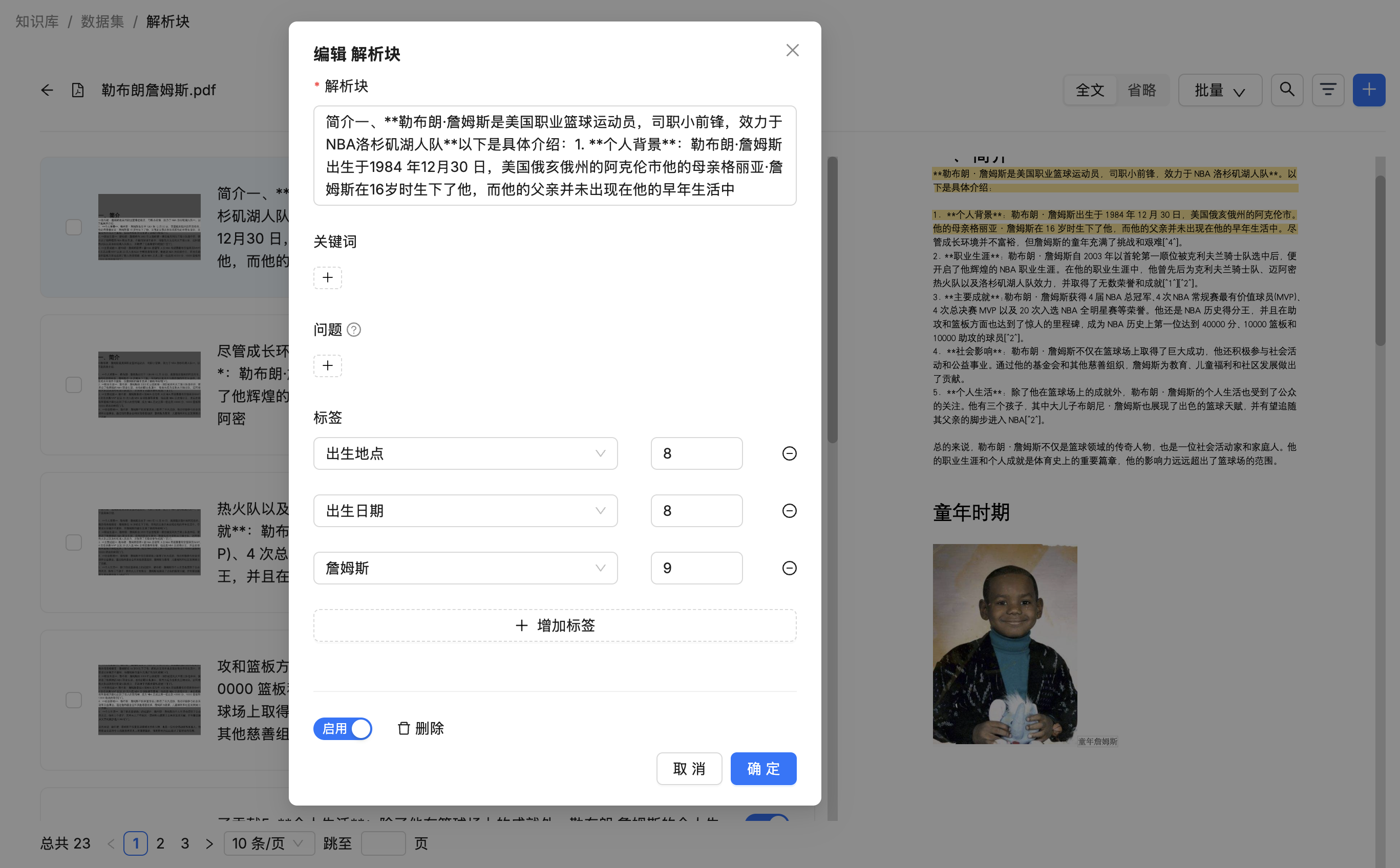

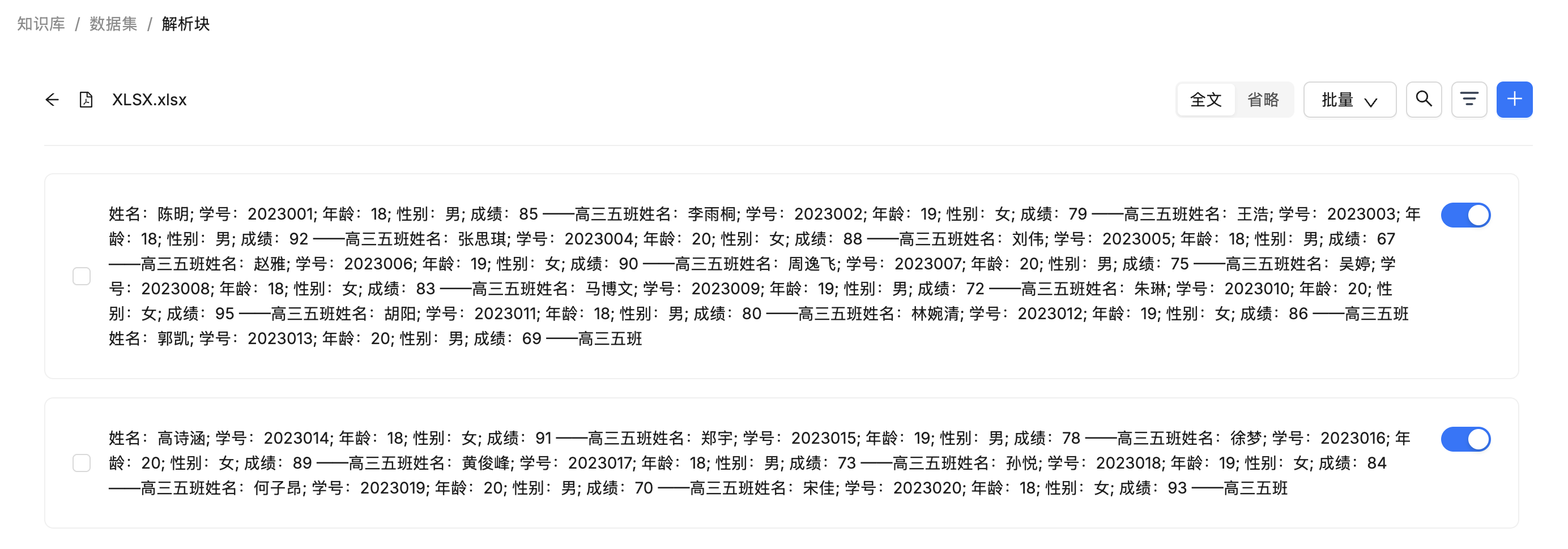

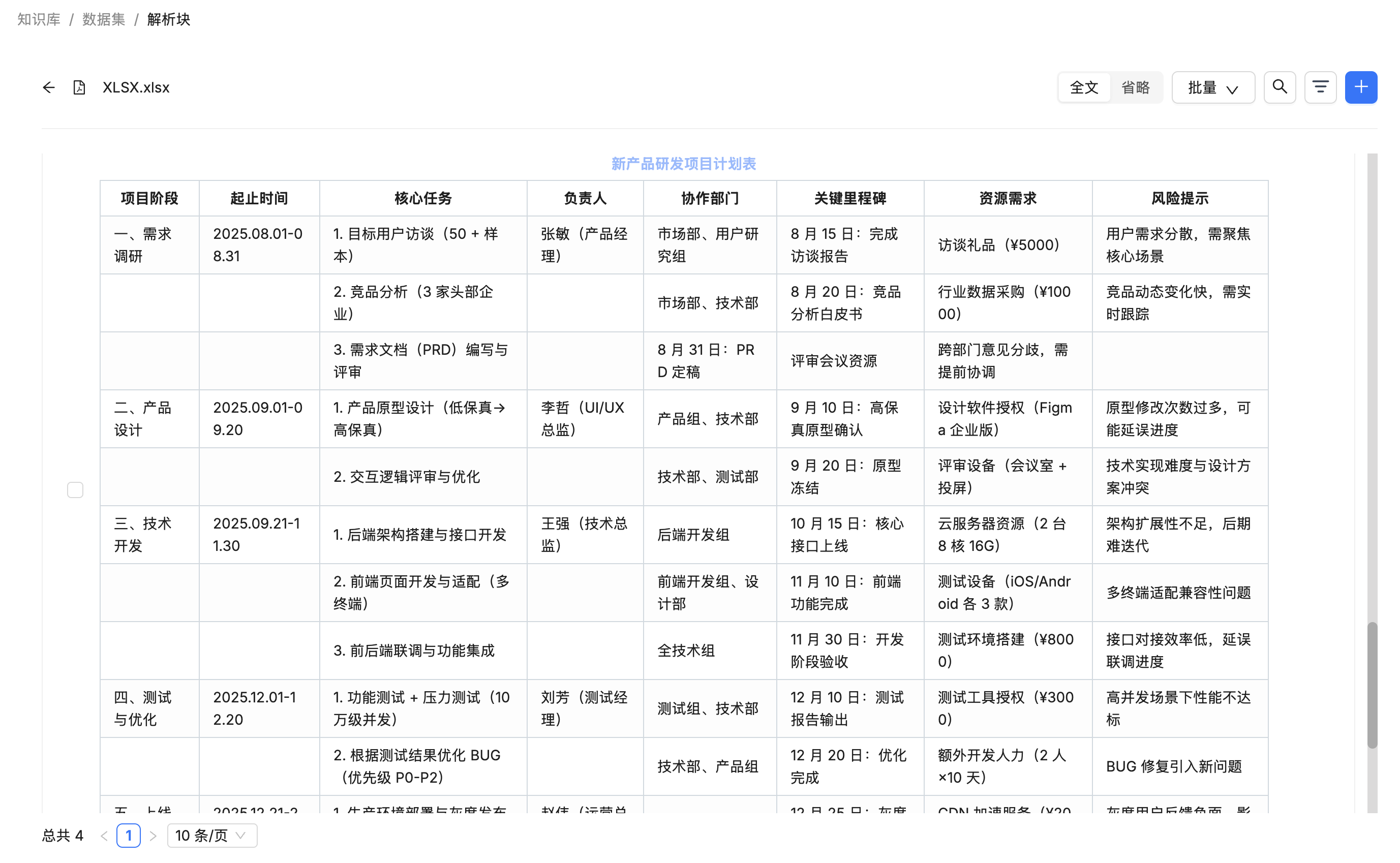

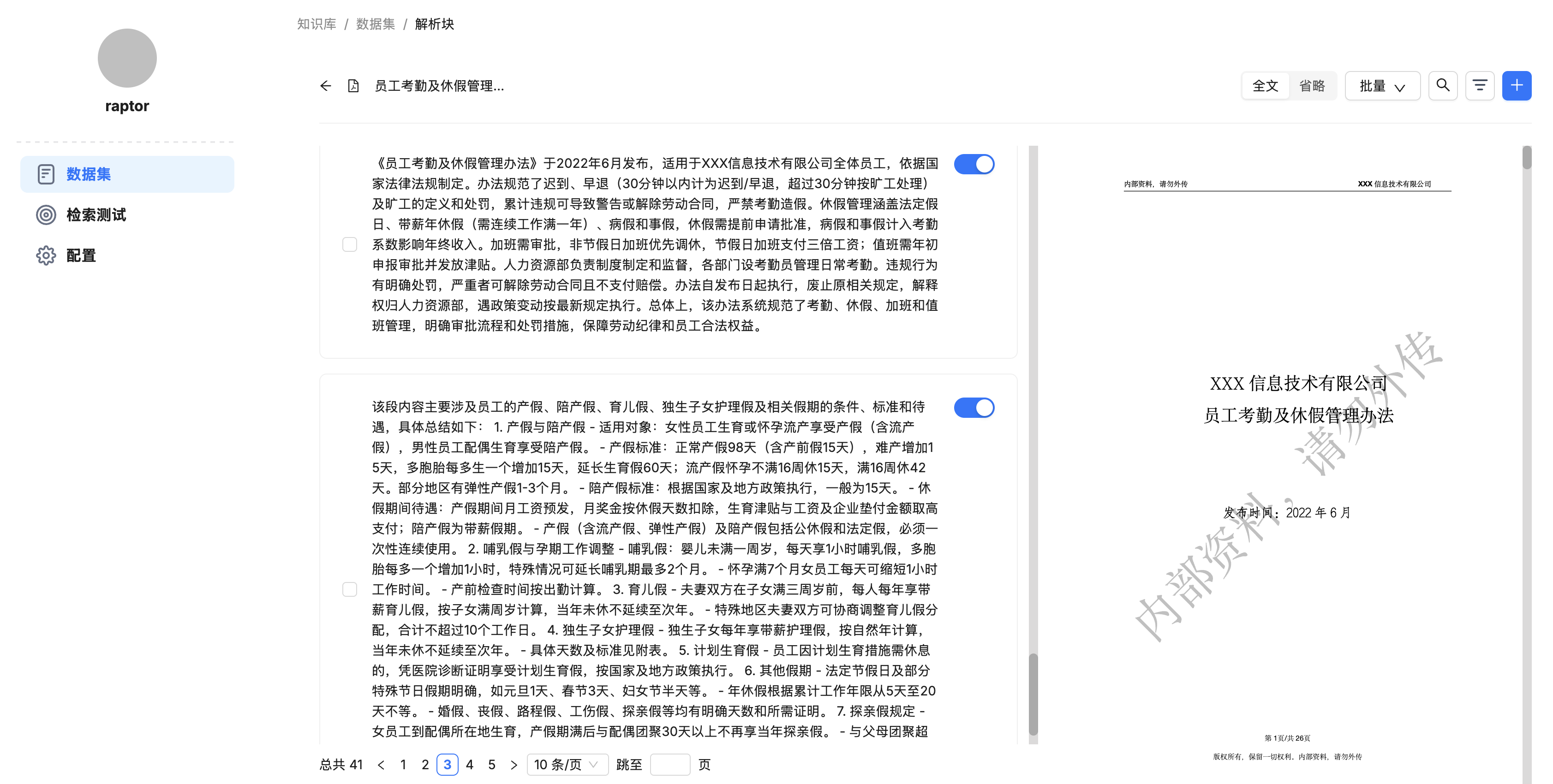

}在分块列表中可以看到,表格的每一行都是一个独立分块:

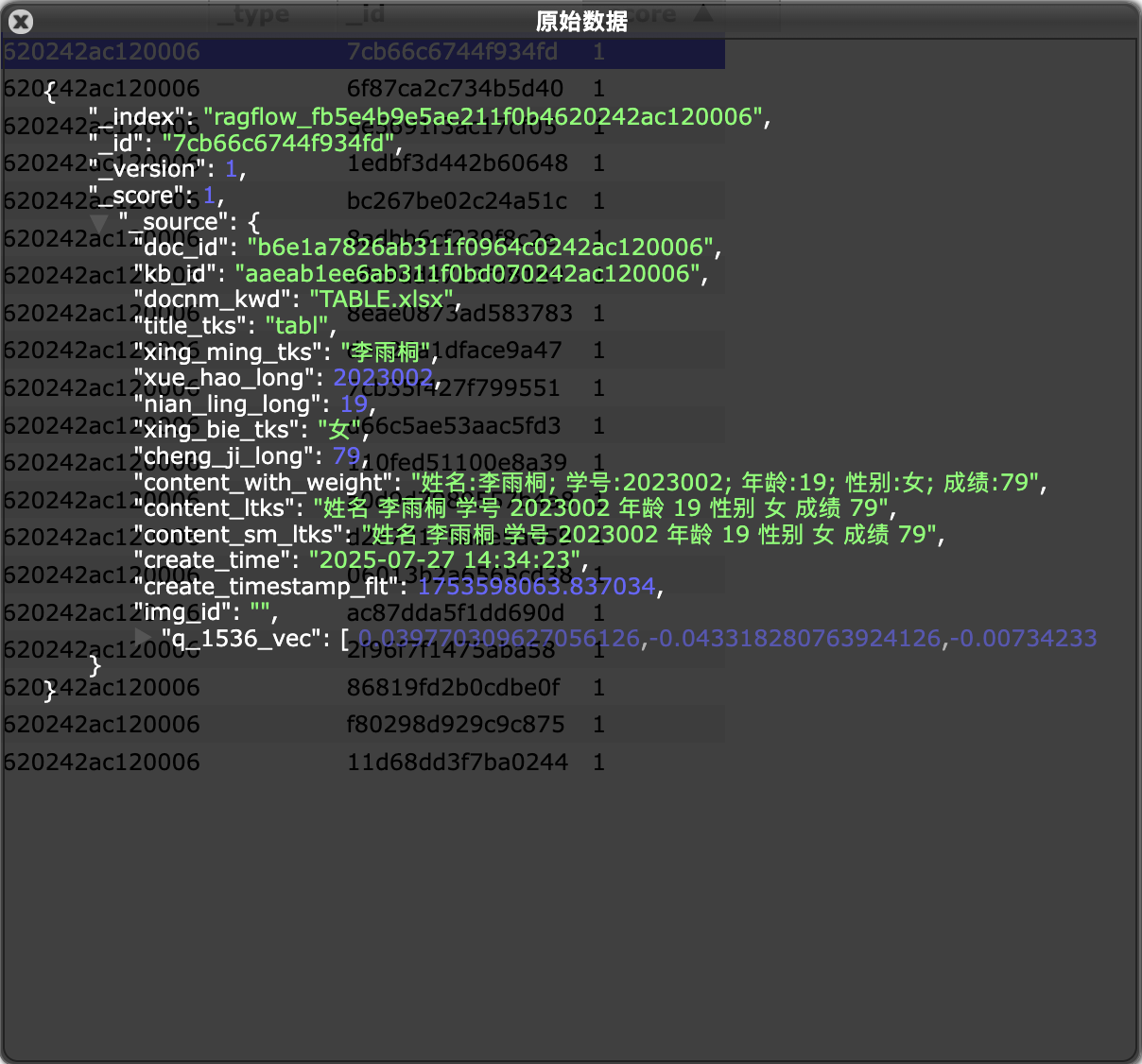

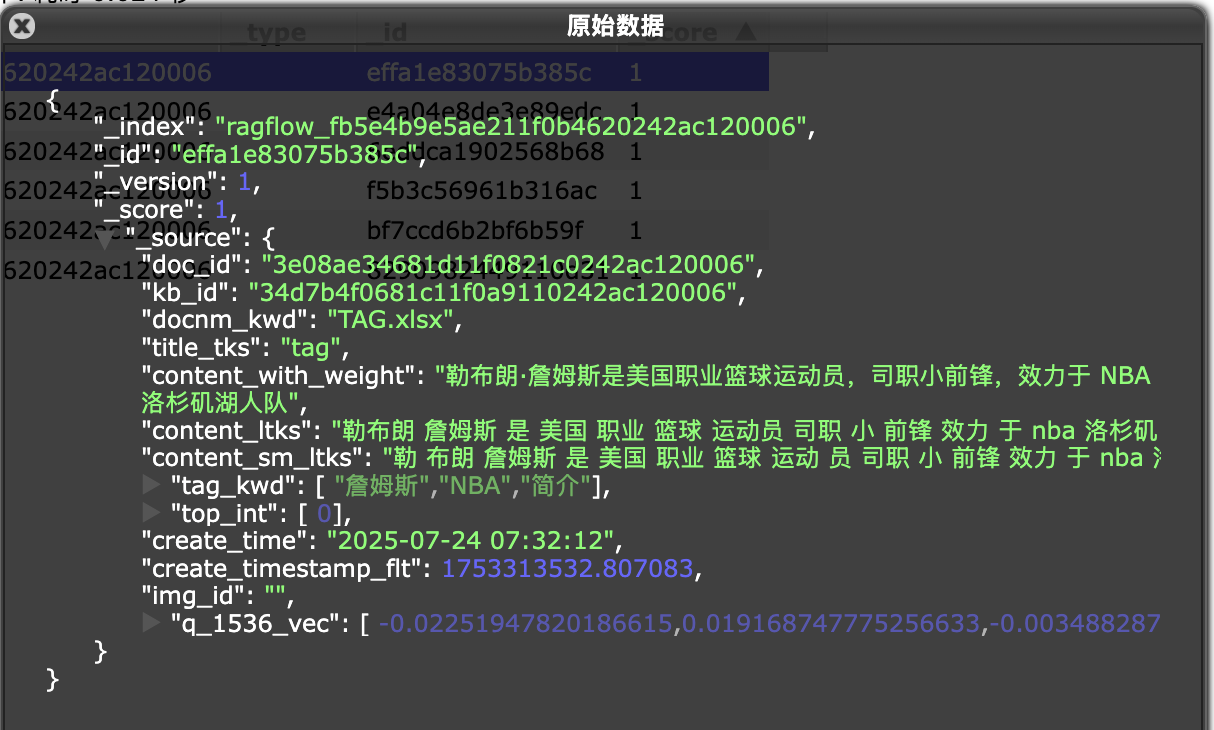

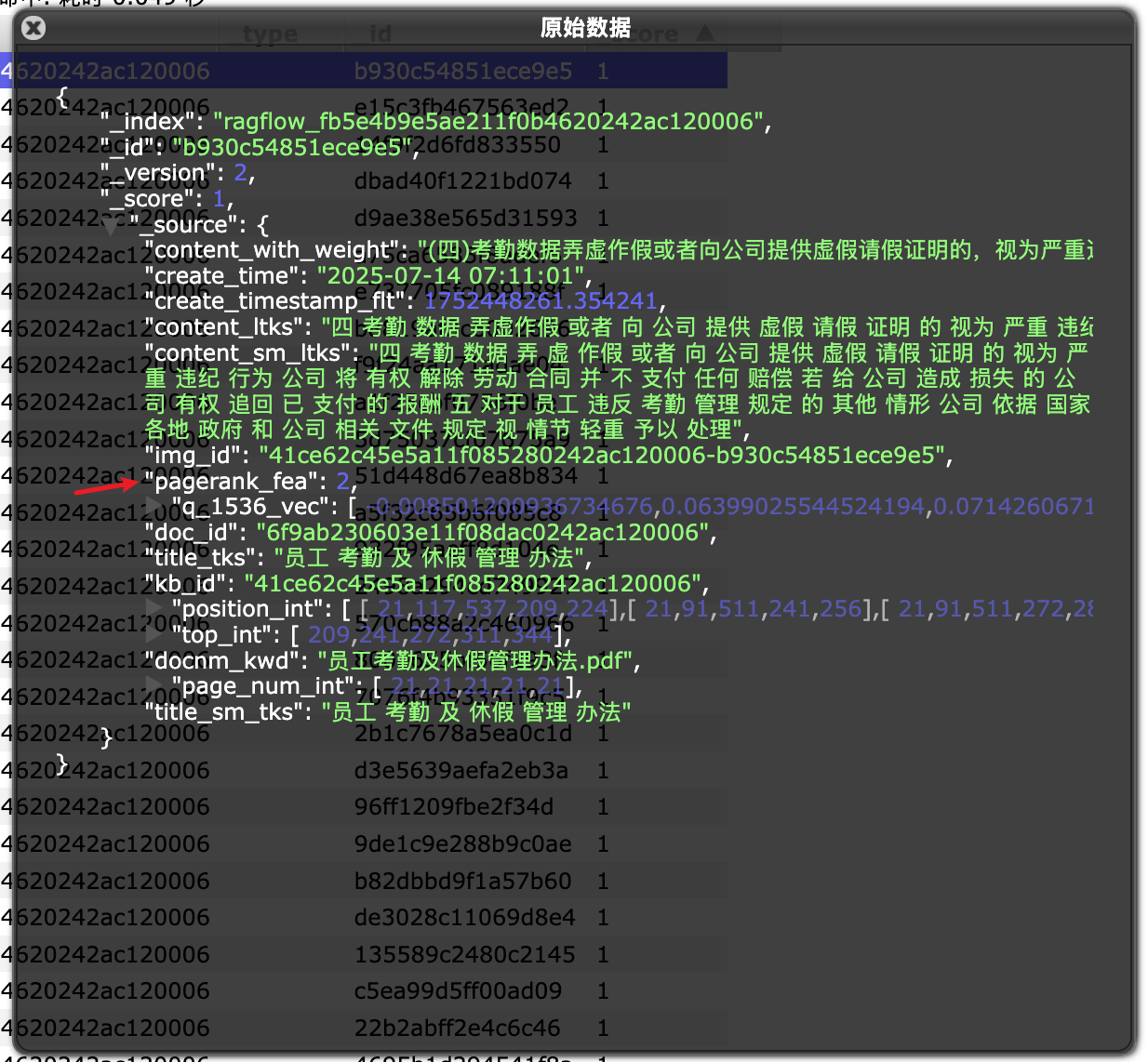

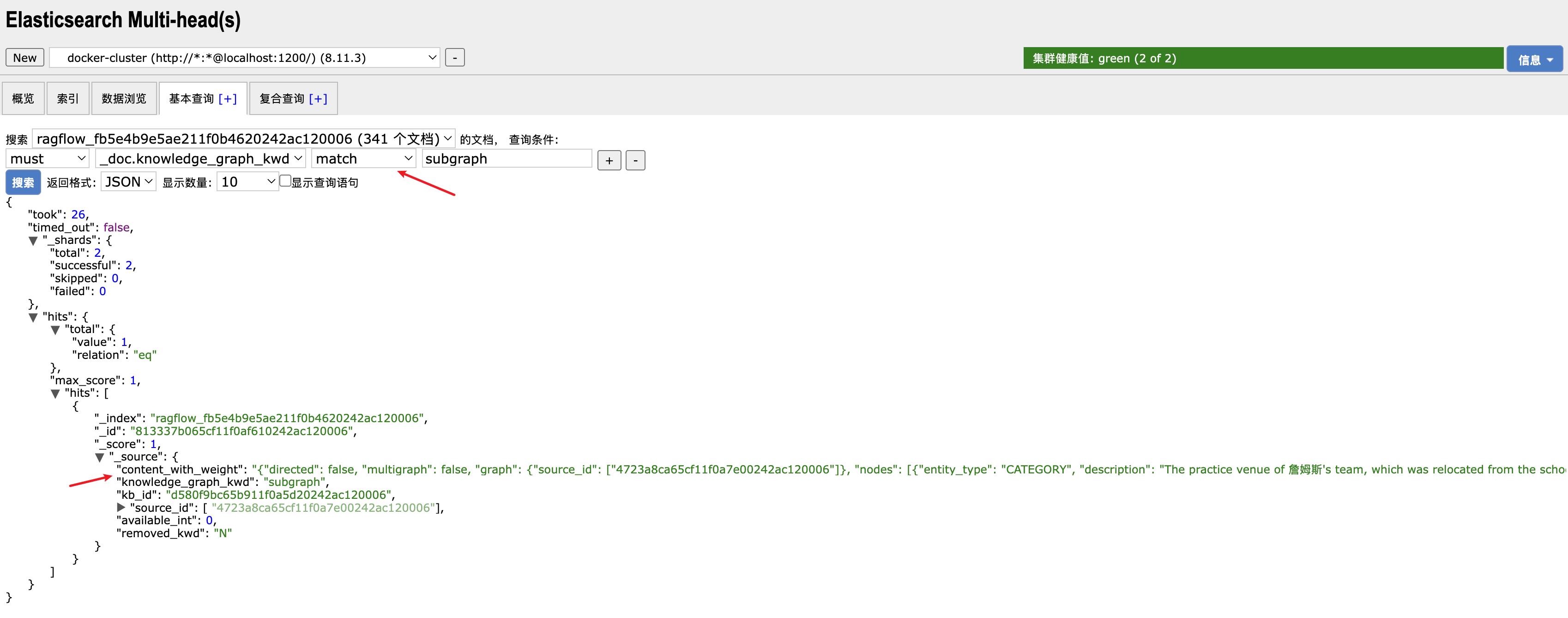

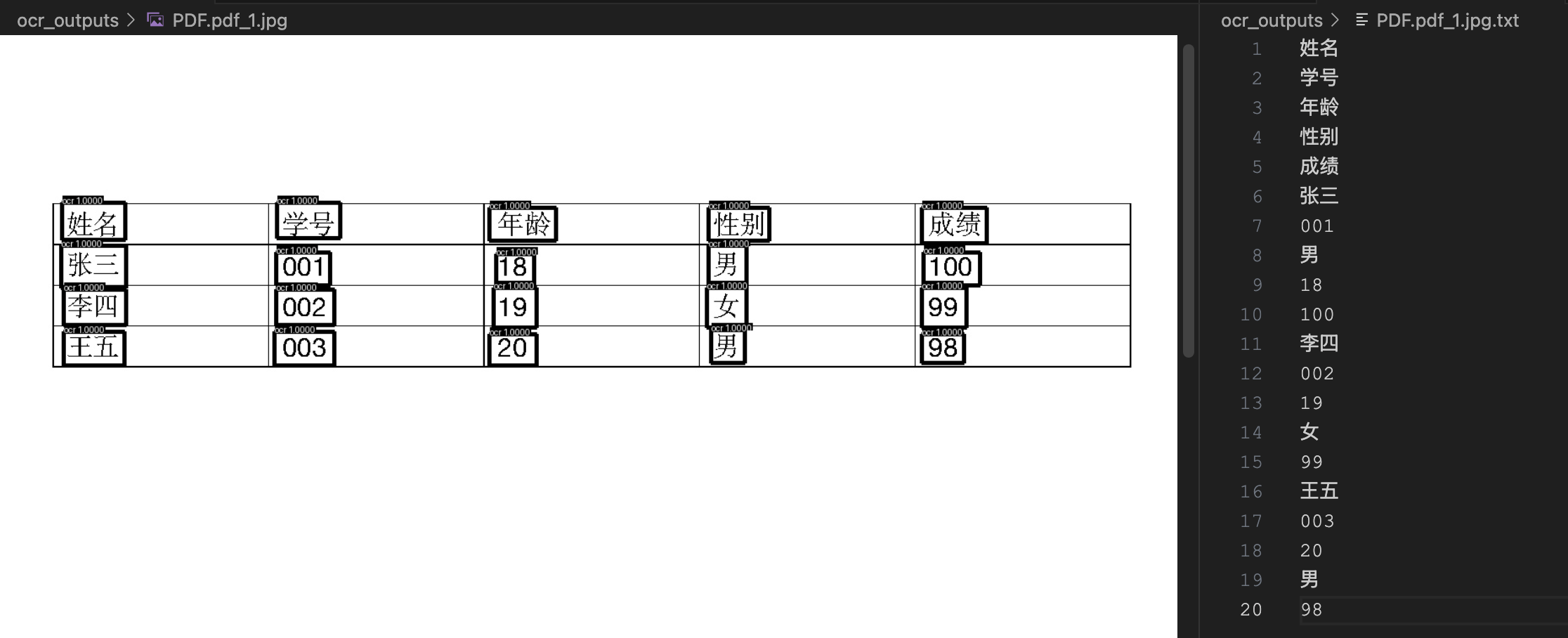

而在 ES 中,每条记录不仅以文本的形式存储在 content_with_weight 字段中,而且每一列的值也都单独存储:

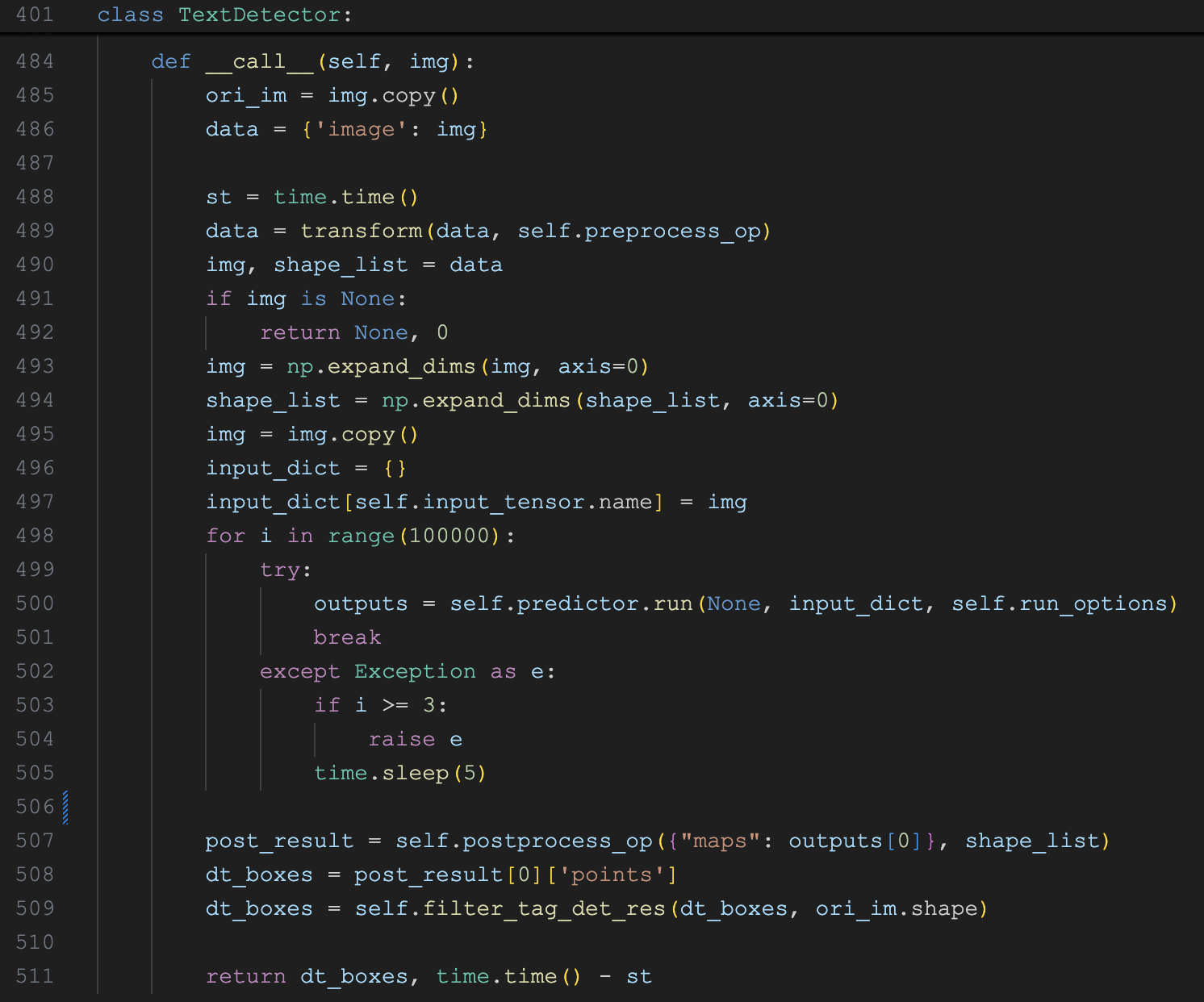

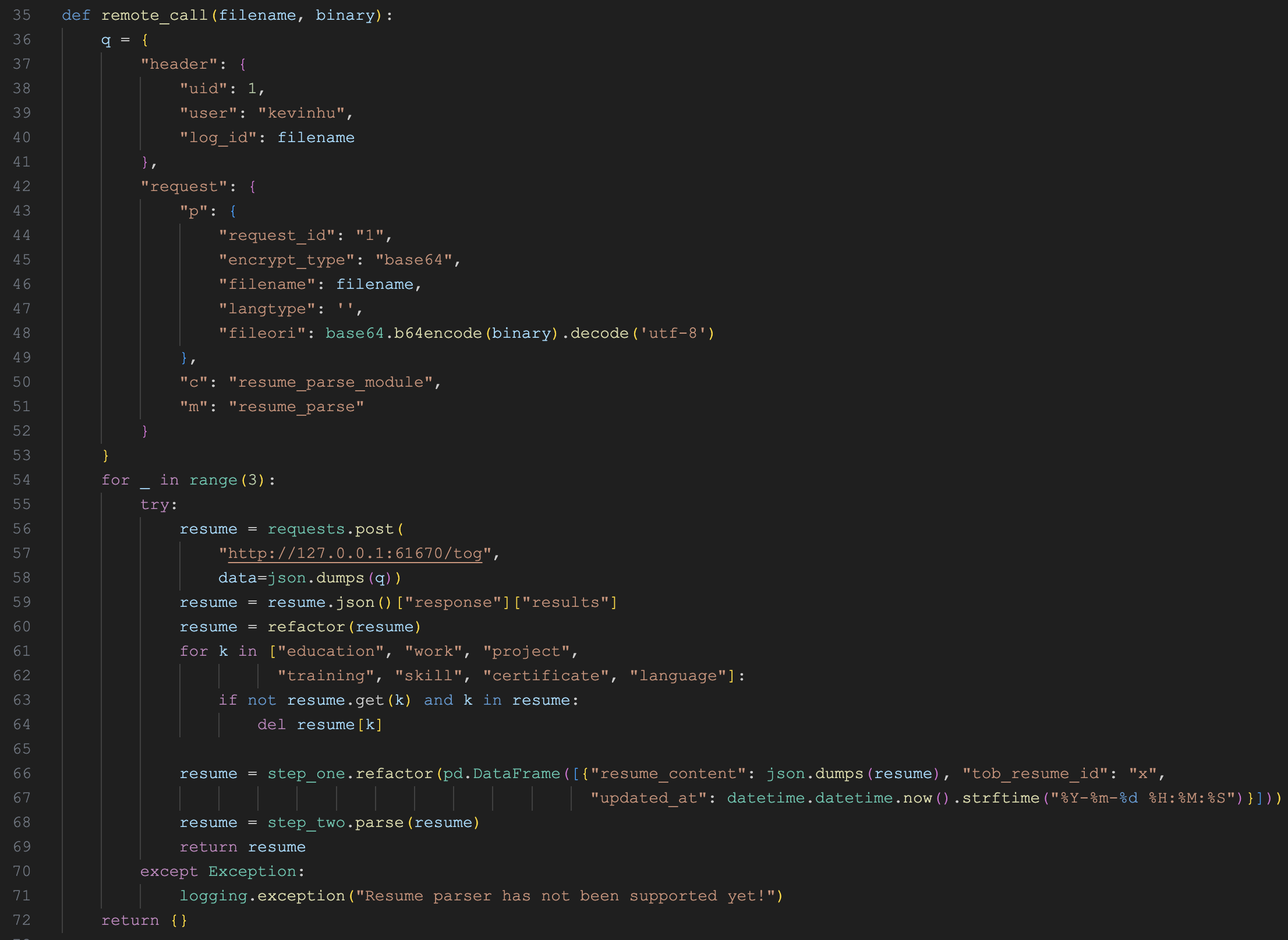

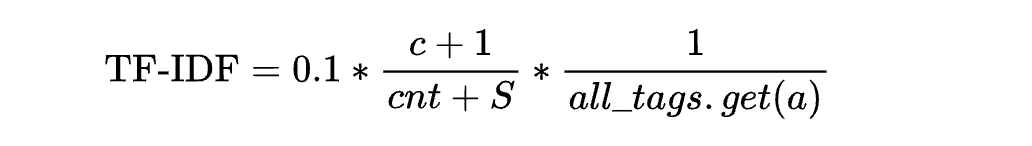

这就给 SQL 检索提供了条件。后面的 use_sql() 函数逻辑如下:

def use_sql(question, field_map, tenant_id, chat_mdl, quota=True):

# 表数据查询

def get_table():

# 根据表结构和用户问题,生成 SQL

sql = chat_mdl.chat(sys_prompt, [{"role": "user", "content": user_prompt}], {"temperature": 0.06})

# 调用 ES 的 SQL 查询接口

return settings.retrievaler.sql_retrieval(sql, format="json"), sql

tbl, sql = get_table()

# 如果出错,则提供错误信息,重新生成 SQL

if tbl.get("error") and tried_times <= 2:

tbl, sql = get_table()

# 组装 Markdown 表格,并返回引用块

return {

"answer": "\n".join([columns, line, rows]),

"reference": {

"chunks": [{"doc_id": r[docid_idx], "docnm_kwd": r[doc_name_idx]} for r in tbl["rows"]],

"doc_aggs": [{"doc_id": did, "doc_name": d["doc_name"], "count": d["count"]} for did, d in doc_aggs.items()],

},

"prompt": sys_prompt,

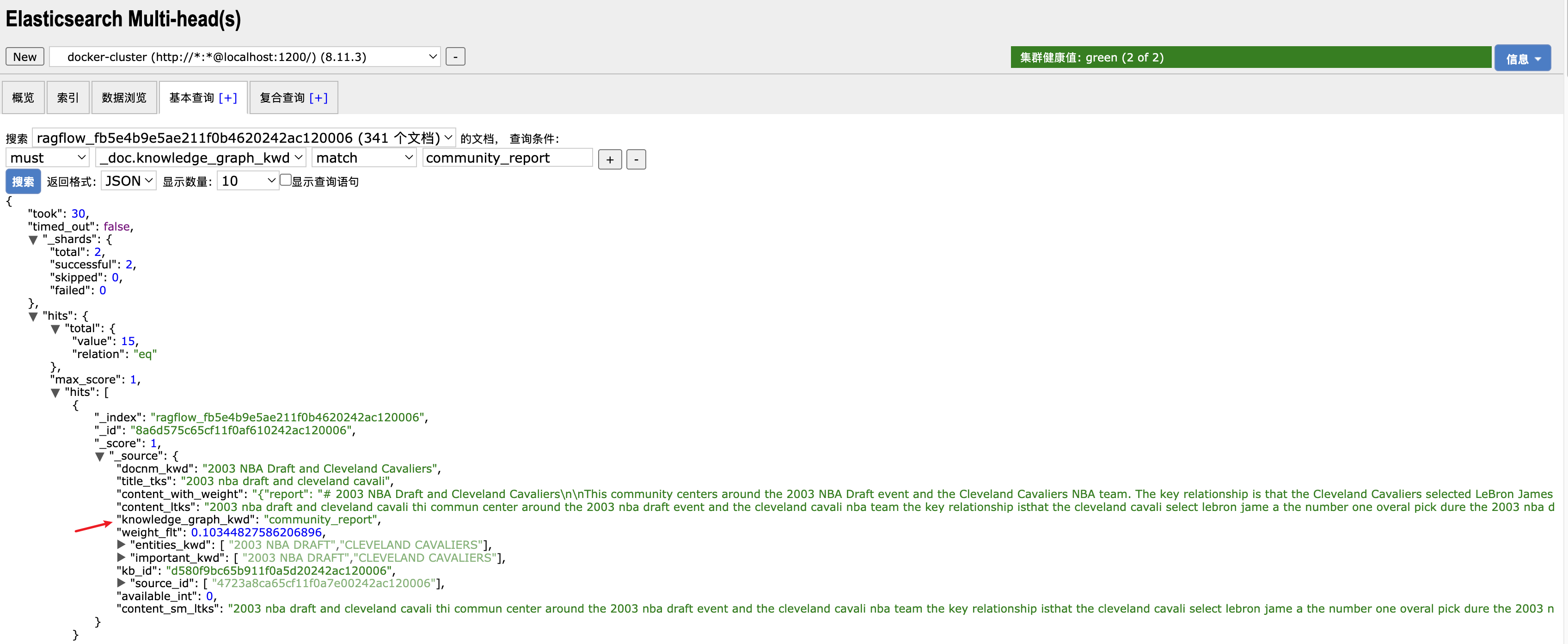

}这里的核心有两点。第一点,我们要知道 ES 除了关键词检索和向量检索,也提供了 SQL 检索的功能,这里的 retrievaler.sql_retrieval() 就是调用 ES 的 SQL 接口,使用标准的 SQL 语句来查询 ES 数据库:

POST /_sql?format=json

{

"query": "select doc_id, docnm_kwd, xing_ming_tks, xue_hao_long, nian_ling_long, xing_bie_tks, cheng_ji_long from ragflow_fb5e4b9e5ae211f0b4620242ac120006 where cheng_ji_long >= 80"

}更多内容可以阅读 ES 的官方文档:

第二点,这里通过大模型生成 SQL 语句,表结构信息就是从 field_map 里取的,调用 ES 查询如果出错,会将出错信息丢给大模型重试一次,这是 Text to SQL 很常见的一种做法。

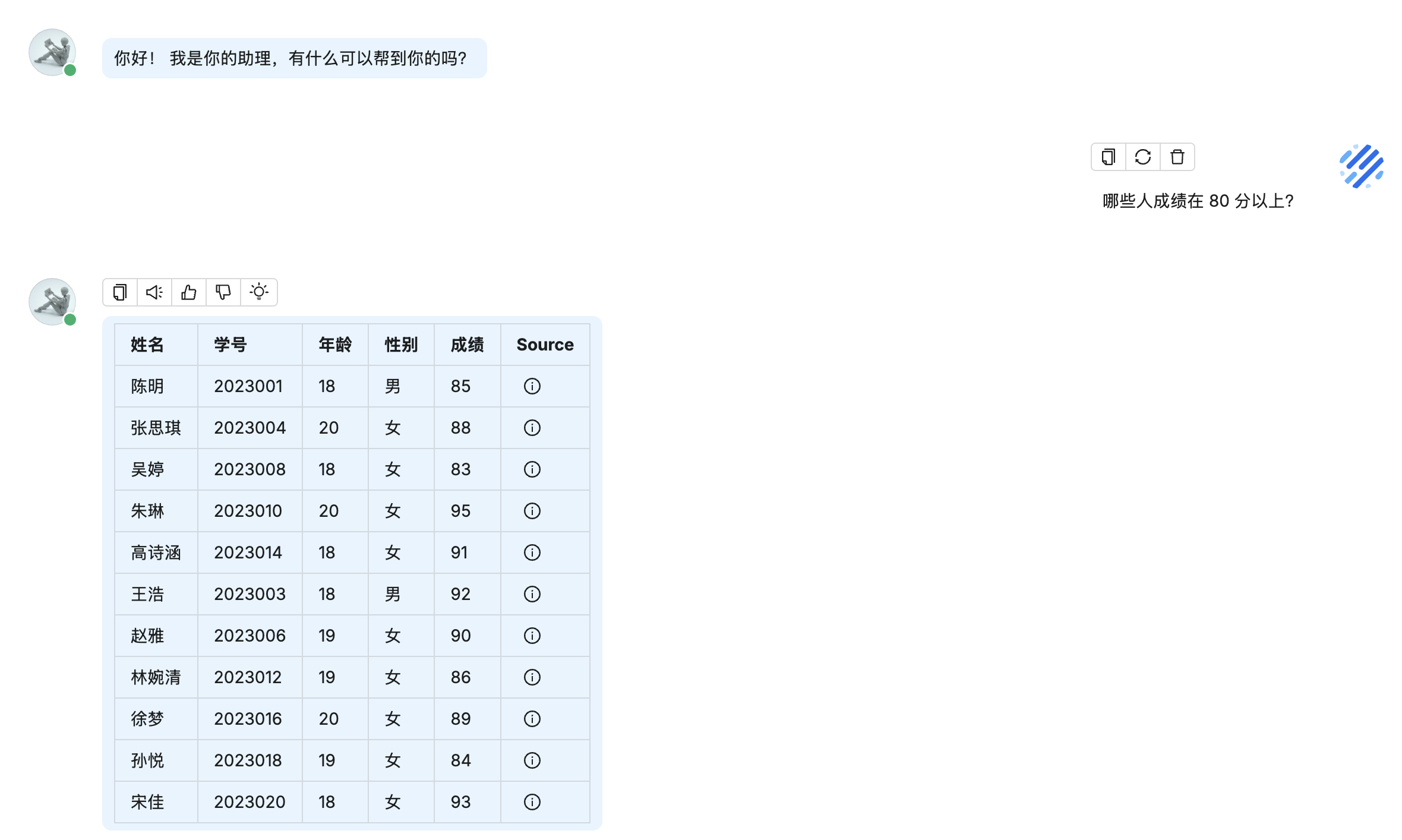

最后,将查询结果组装成 Markdown 格式,插入引用信息,并返回:

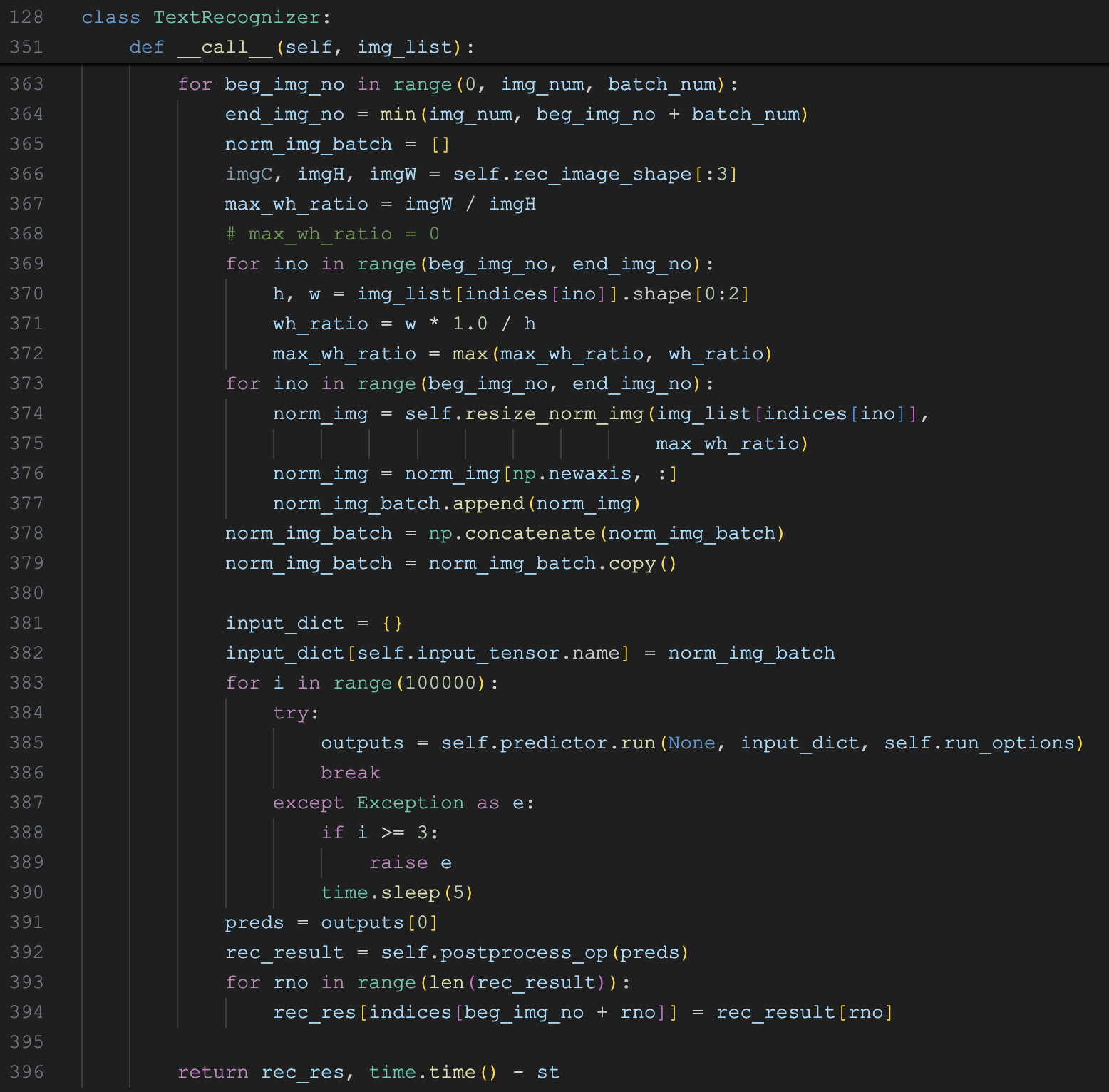

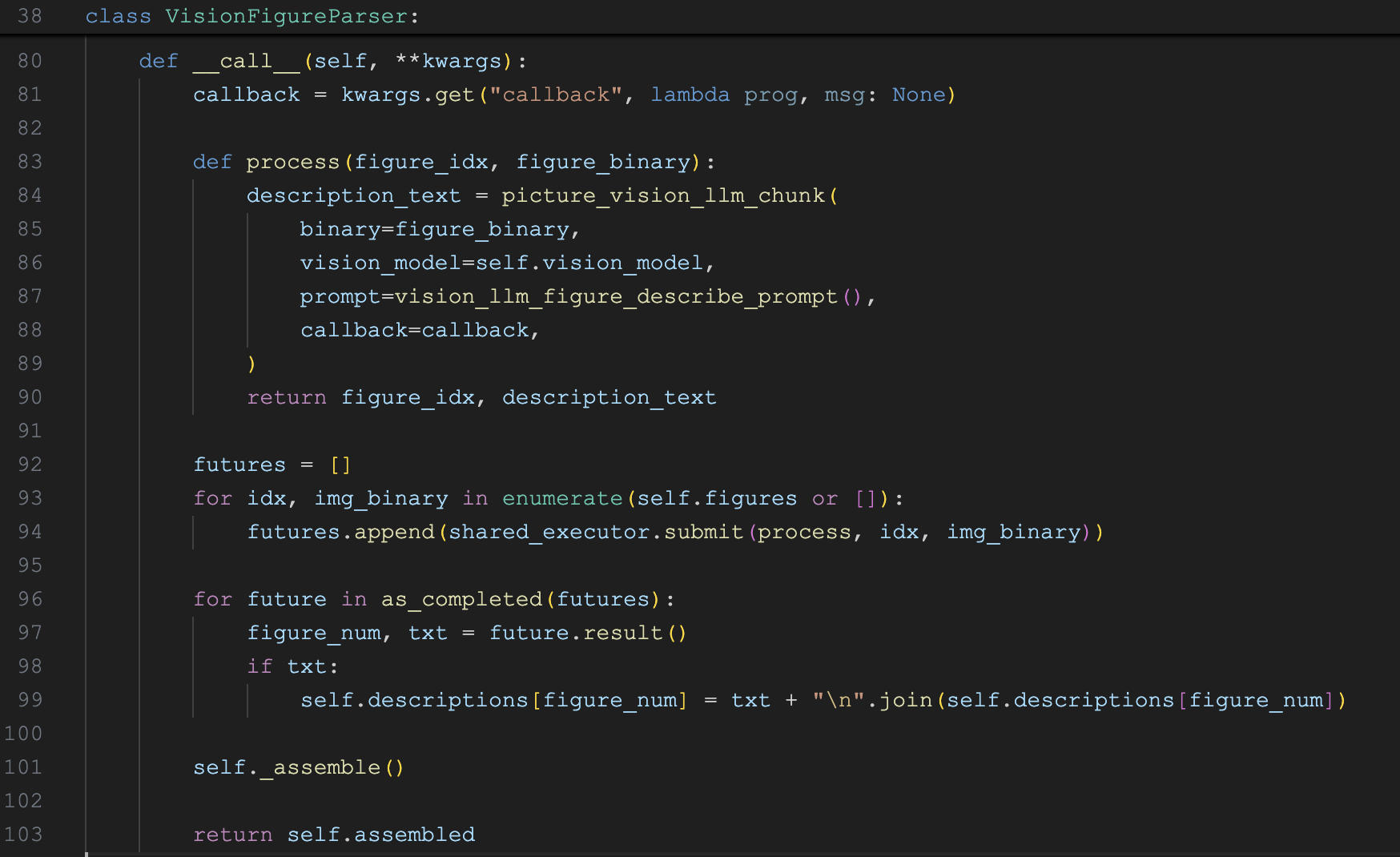

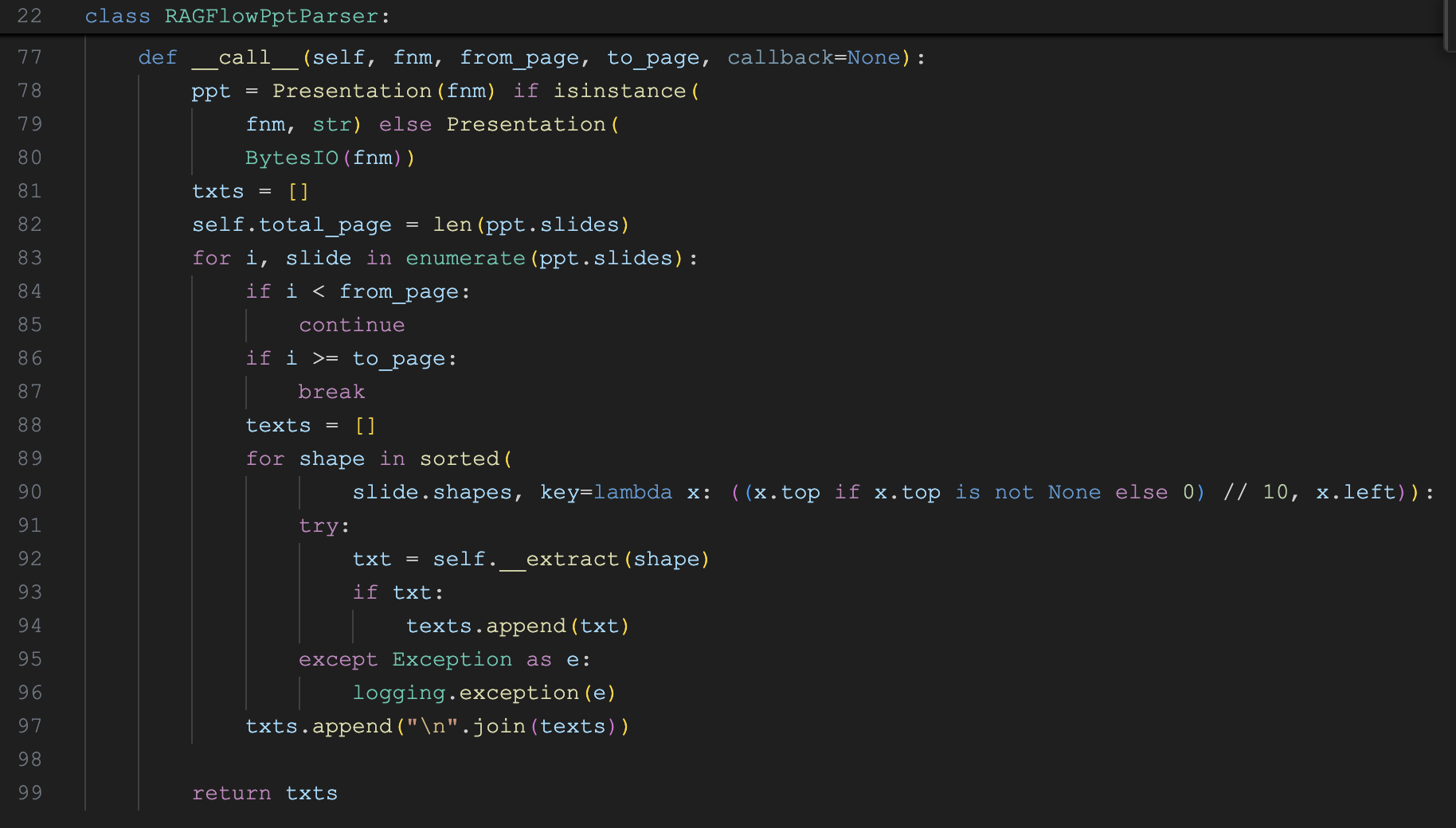

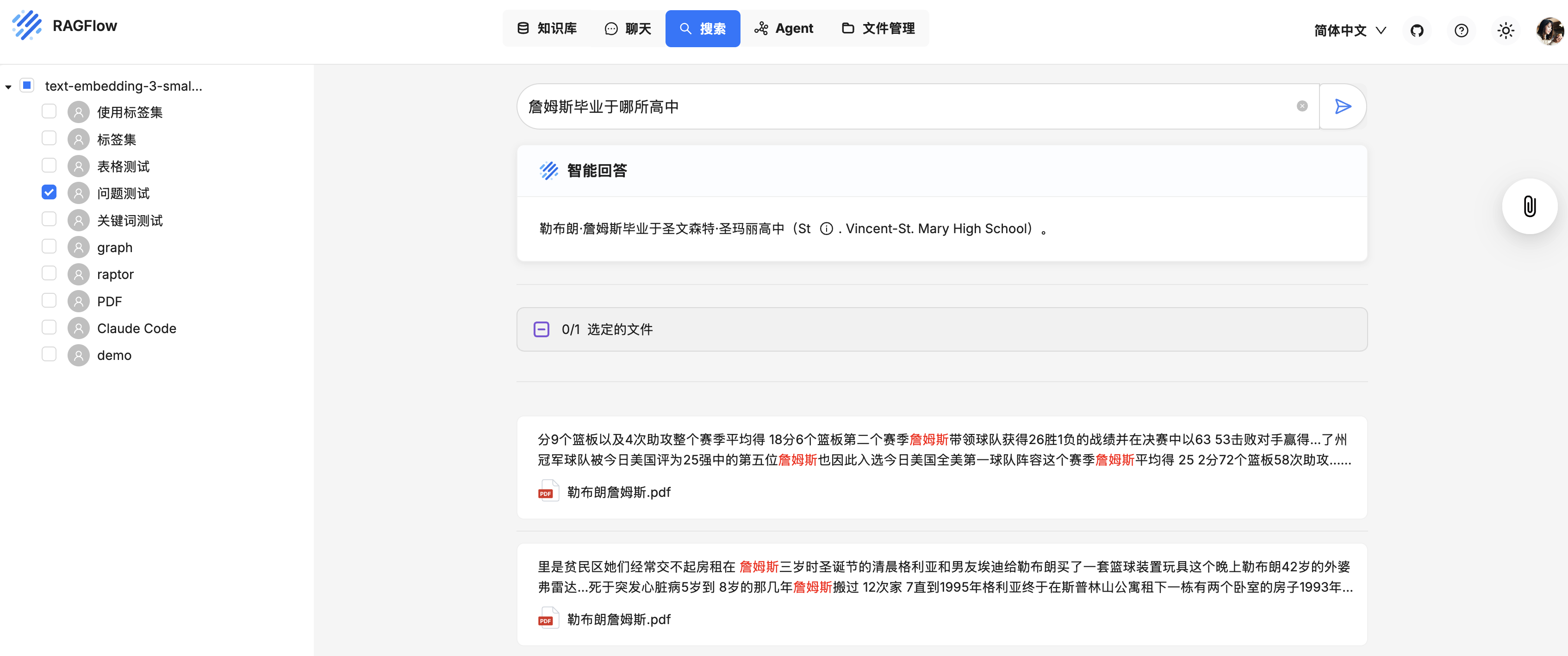

多轮对话优化

在 RAG 问答中,我们需要根据用户的问题检索知识库。但是在处理多轮对话时,用户的问题往往会不完整,比如用户第一个问题是 “张三的成绩怎么样?”,第二个问题是 “李四呢?”,如果只处理最近一轮对话,就会丢失很多上下文信息。

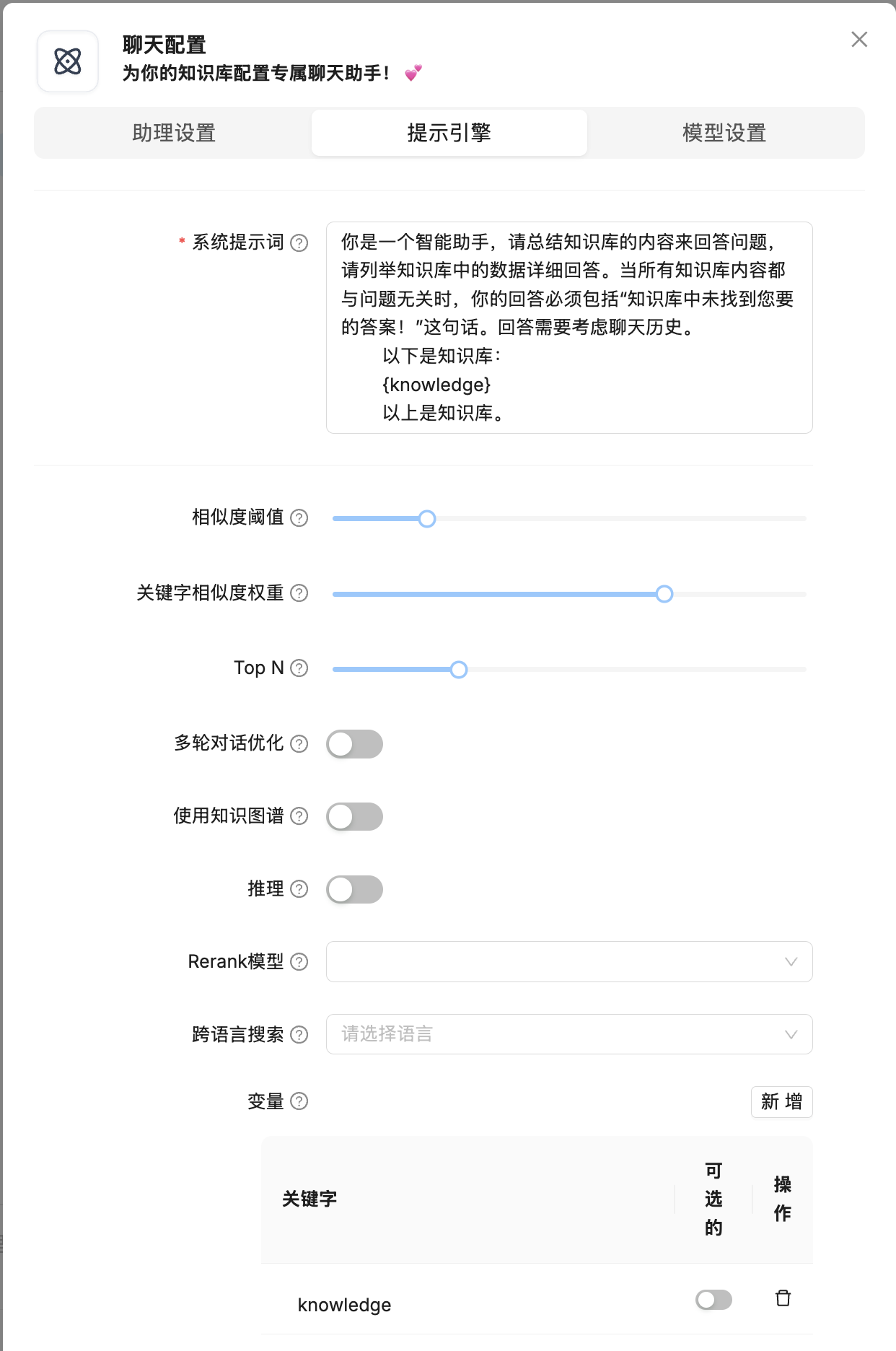

RAGFlow 支持开启多轮对话优化:

if len(questions) > 1 and prompt_config.get("refine_multiturn"):

# 如果开启多轮优化,使用大模型分析对话,生成完整的问题

questions = [full_question(dialog.tenant_id, dialog.llm_id, messages)]

else:

# 如果未开启,取最后一轮用户的问题

questions = questions[-1:]多轮对话优化的实质就是通过大模型将多轮对话压缩成一个用户问题,比如上面的例子,转写后的问题可能是 “李四的成绩怎么样?”。

使用的提示词如下:

## 角色

一个乐于助人的助手。

## 任务和步骤

1. 生成一个符合对话逻辑的完整用户问题。

2. 如果用户的问题涉及相对日期,根据今天({{ today }})将其转换为绝对日期。

- “昨天”={{ yesterday }},“明天”={{ tomorrow }}

## 要求和限制

- 如果用户最新的问题已经完整,无需进行任何操作,只需返回原始问题。

- 除了优化后的问题外,不要生成任何其他内容。

{% if language %}

- 生成的文本必须使用{{ language }}。

{% else %}

- 生成的文本必须与用户原始问题使用相同的语言。

{% endif %}

## 真实数据

**对话:**

{{ conversation }}这里的

conversation是完整的历史会话消息,其实可以再优化下,比如只取最近 5 条消息即可。

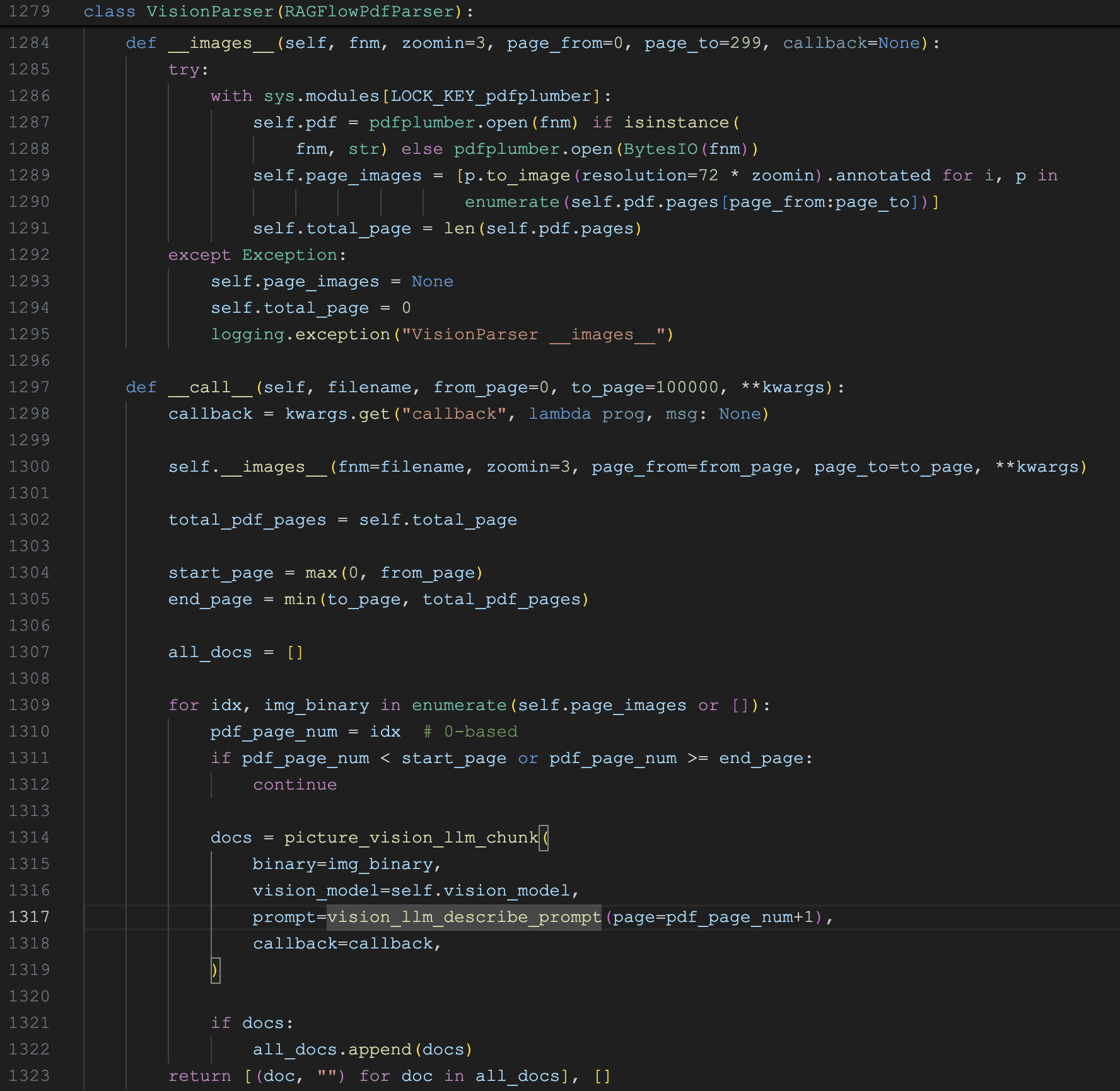

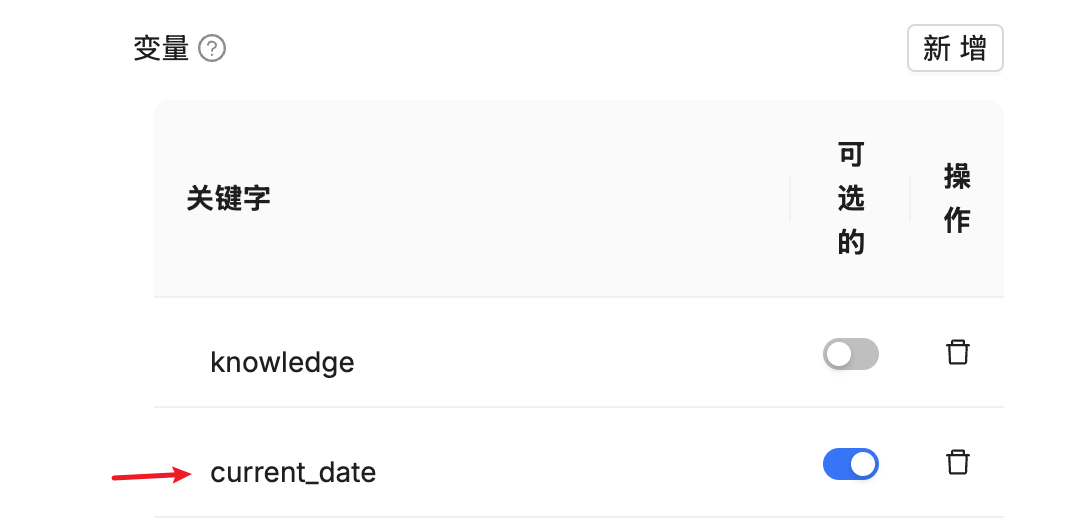

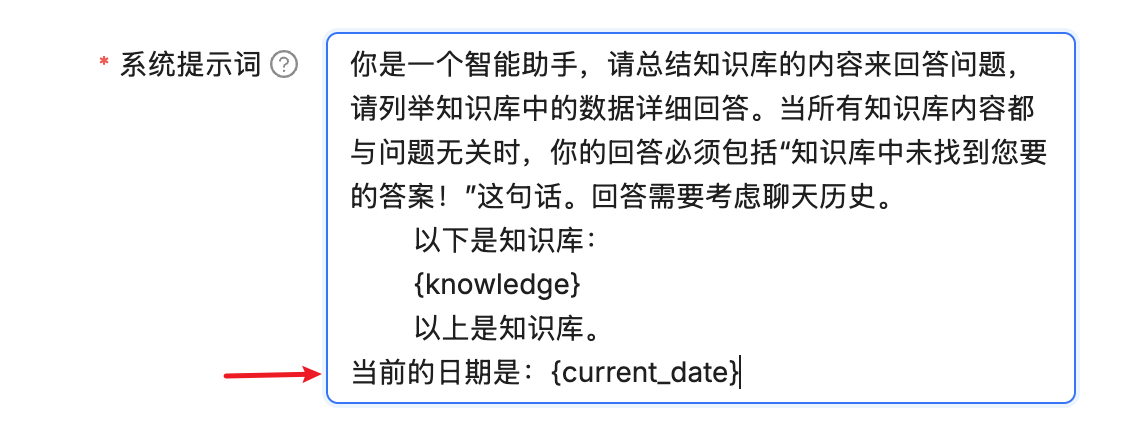

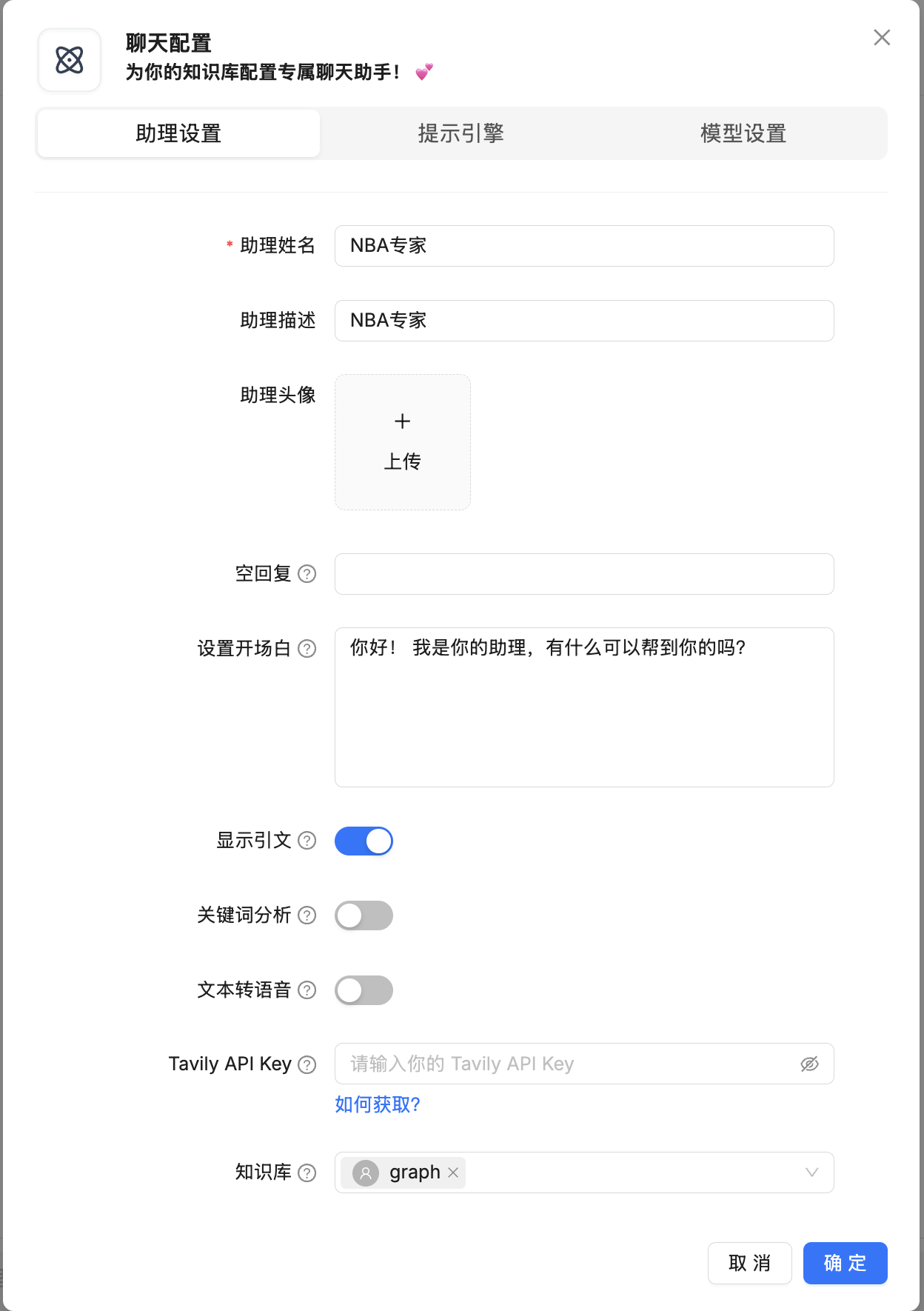

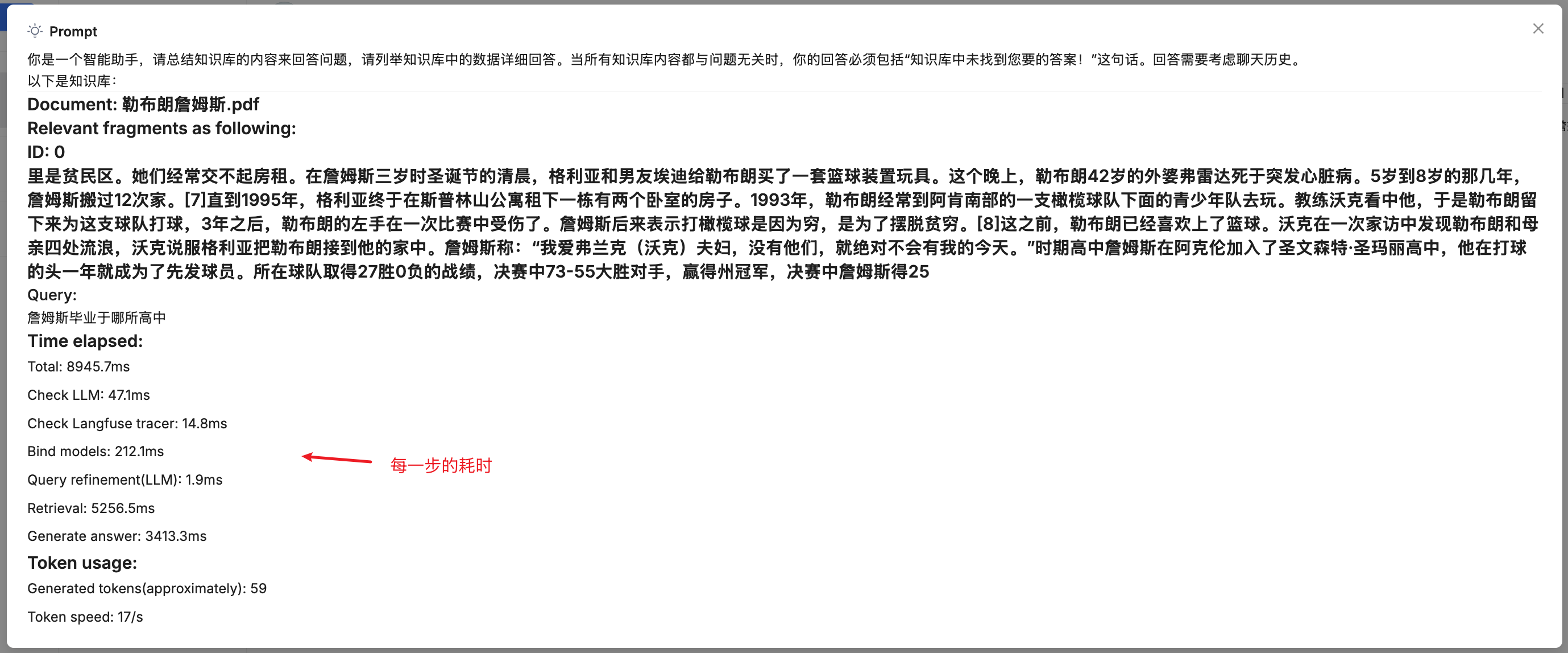

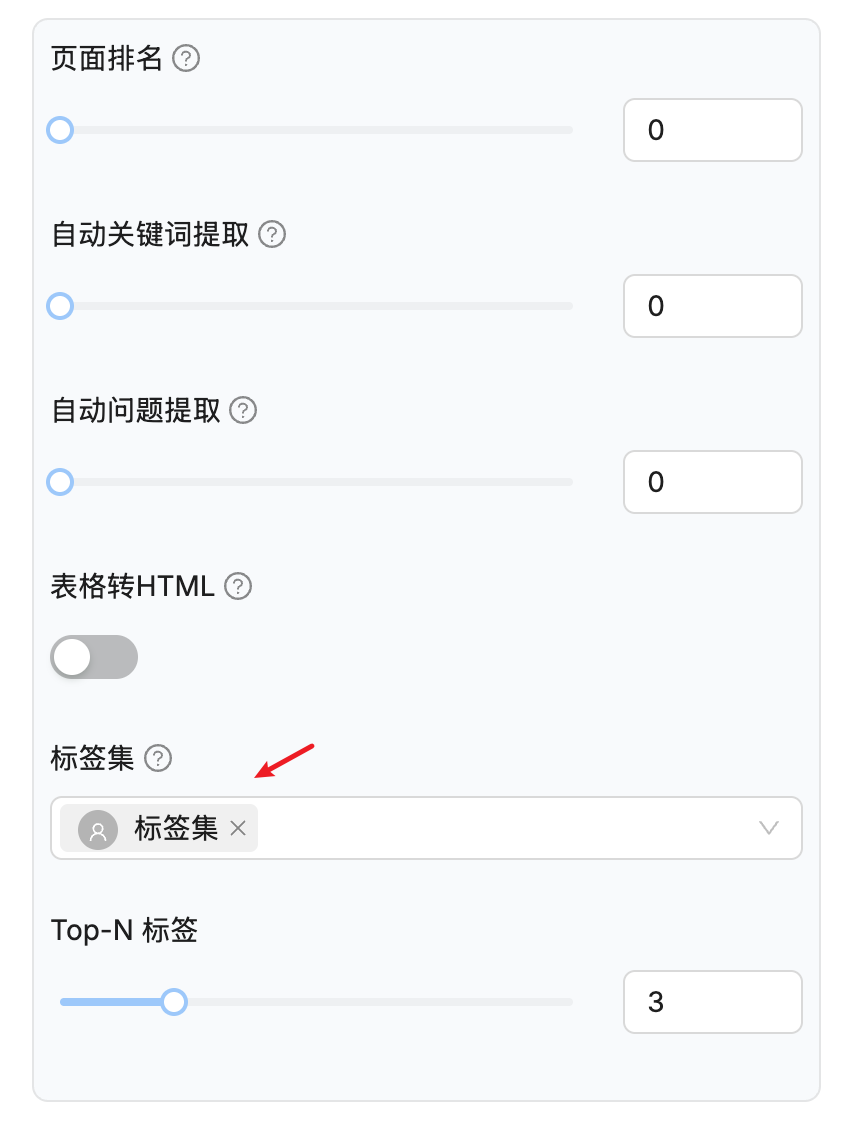

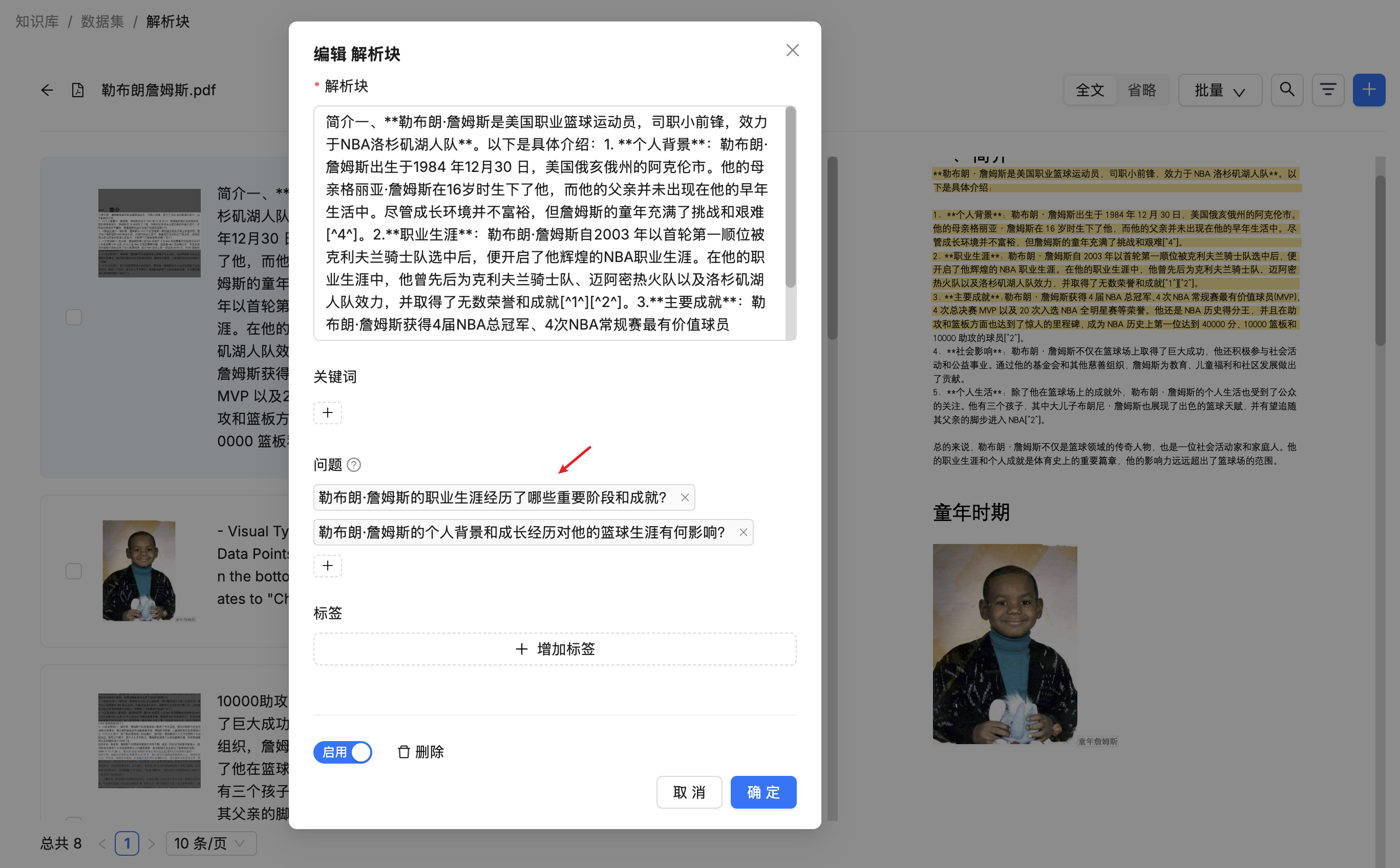

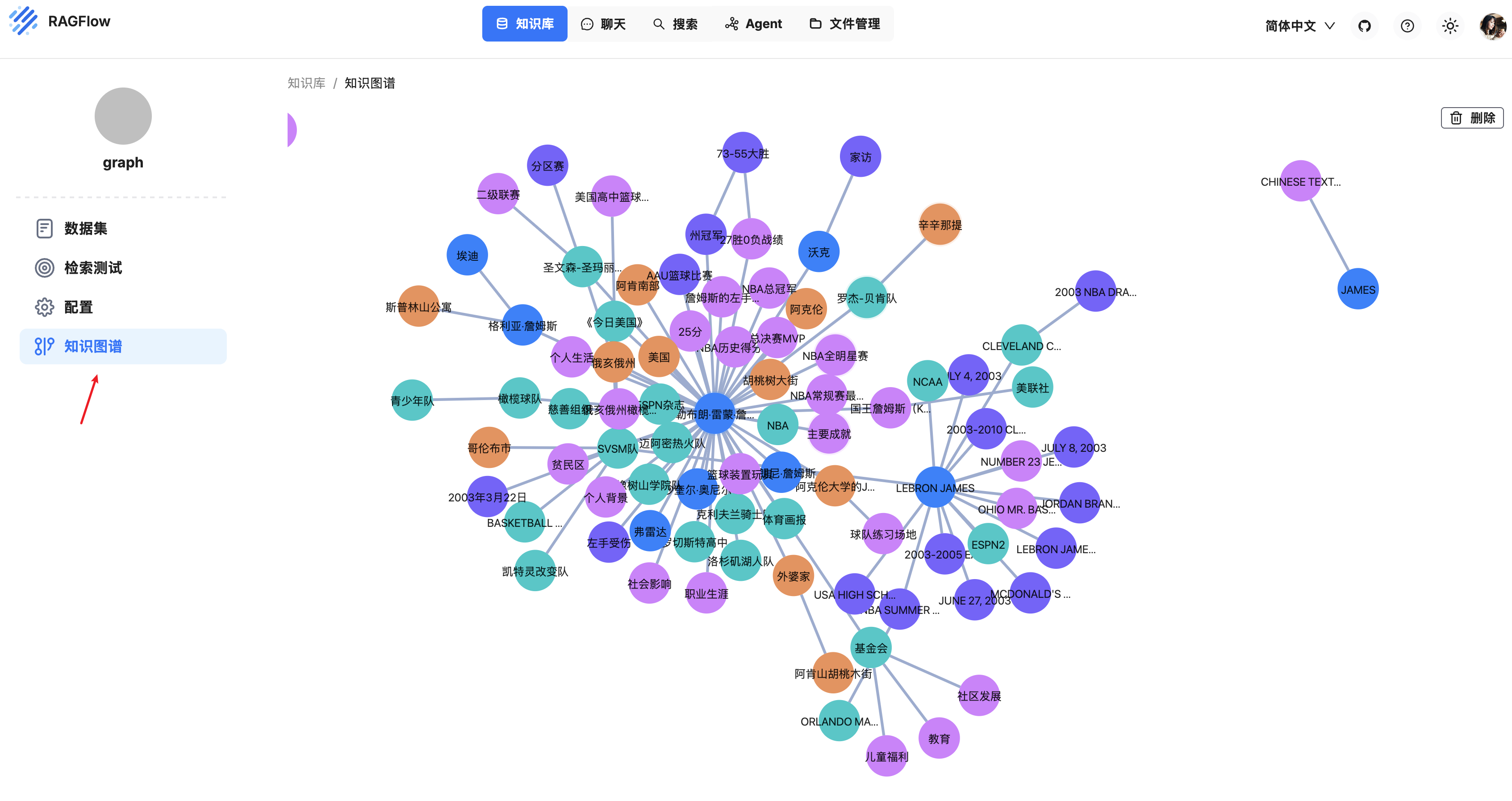

变量的使用

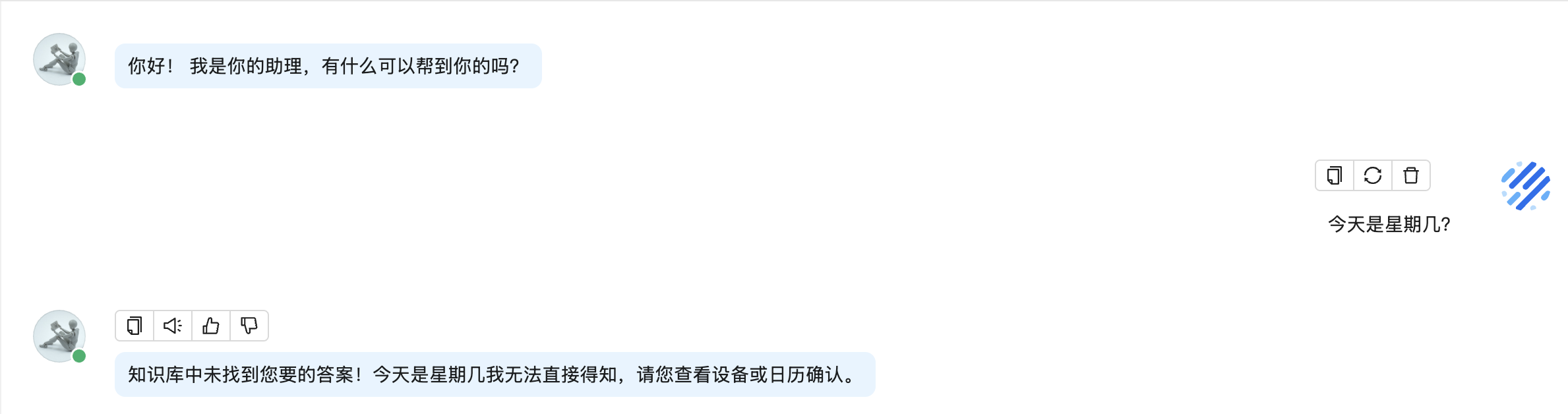

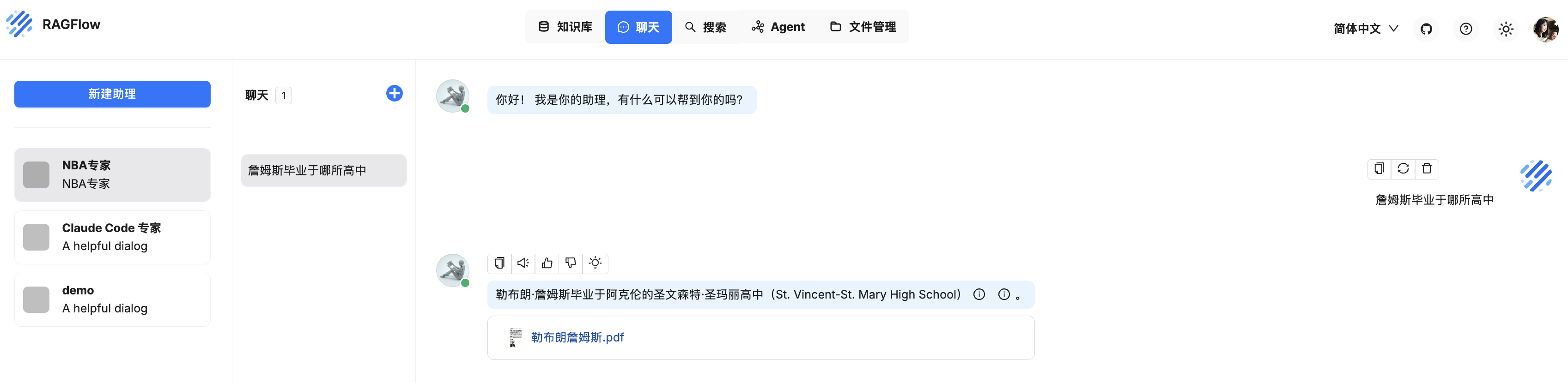

昨天我们学过,在聊天助手的配置中有一个自定义变量的功能,可以使用它来动态调整大模型的系统提示词,下面我来举一个例子。正常情况下,我们创建的助手是不知道当前日期的:

如果希望助手回答这个问题,我们可以给它加一个 current_date 自定义变量:

然后调整默认的提示词:

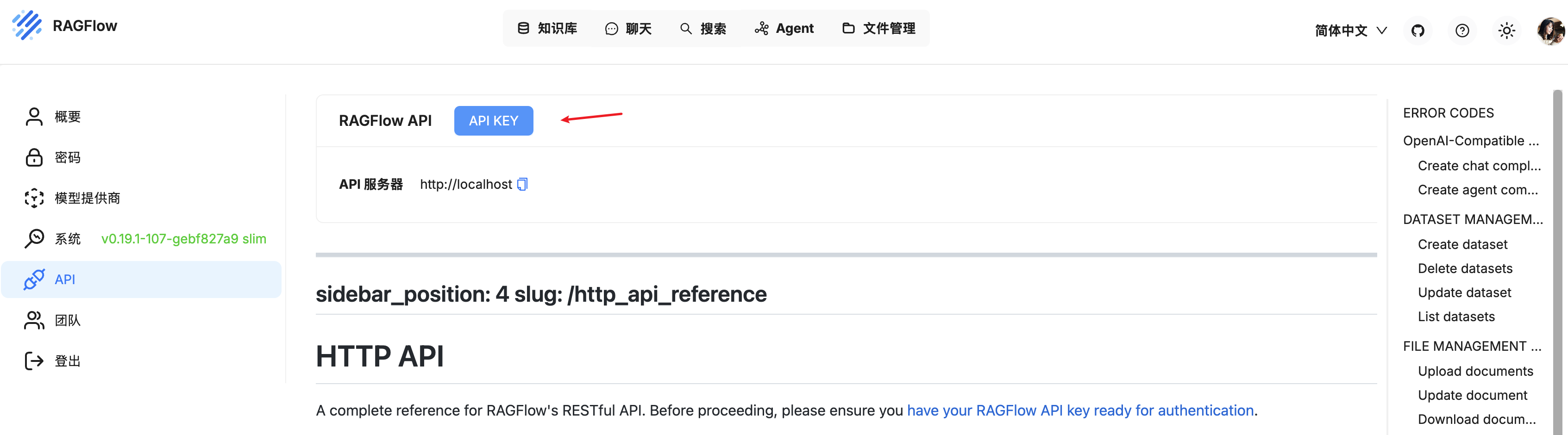

不过这个自定义变量,在页面上问答是无法传值的,唯一可以传递其值的方法是调用助手的对话 API,比如 SDK 或 HTTP 方式。

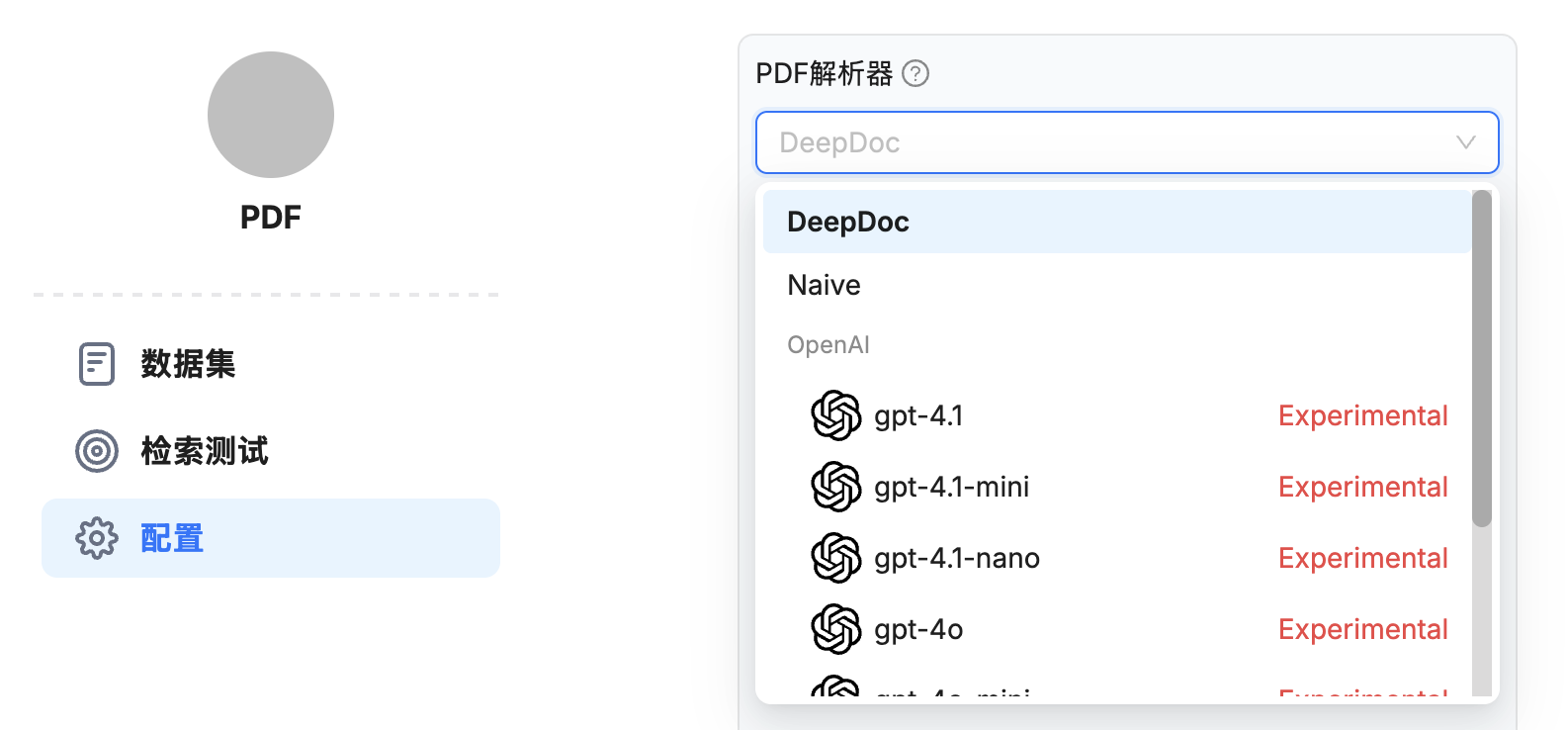

为了体验 RAGFlow 的 API 功能,我们必须先到 API 配置页面(点击右上角的头像)创建一个 API KEY:

这个页面还列出了 RAGFlow 所有 API 接口,在调用 API 时可参考之。

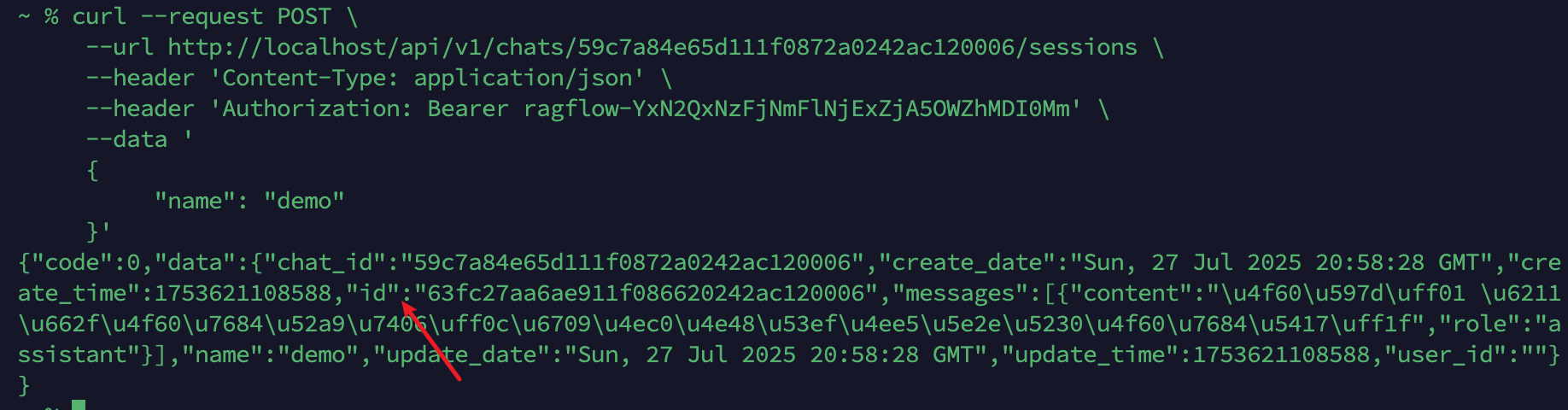

有了 API KEY 之后,我们首先调用 /api/v1/chats/<chat-id>/sessions 接口,创建新会话:

$ curl --request POST \

--url http://localhost/api/v1/chats/59c7a84e65d111f0872a0242ac120006/sessions \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer ragflow-YxN2QxNzFjNmFlNjExZjA5OWZhMDI0Mm' \

--data '

{

"name": "demo"

}'这里的

<chat-id>是聊天助手的 ID,可以随便进入该助手的一个聊天页面,网址中的dialogId就是。

调用结果如下:

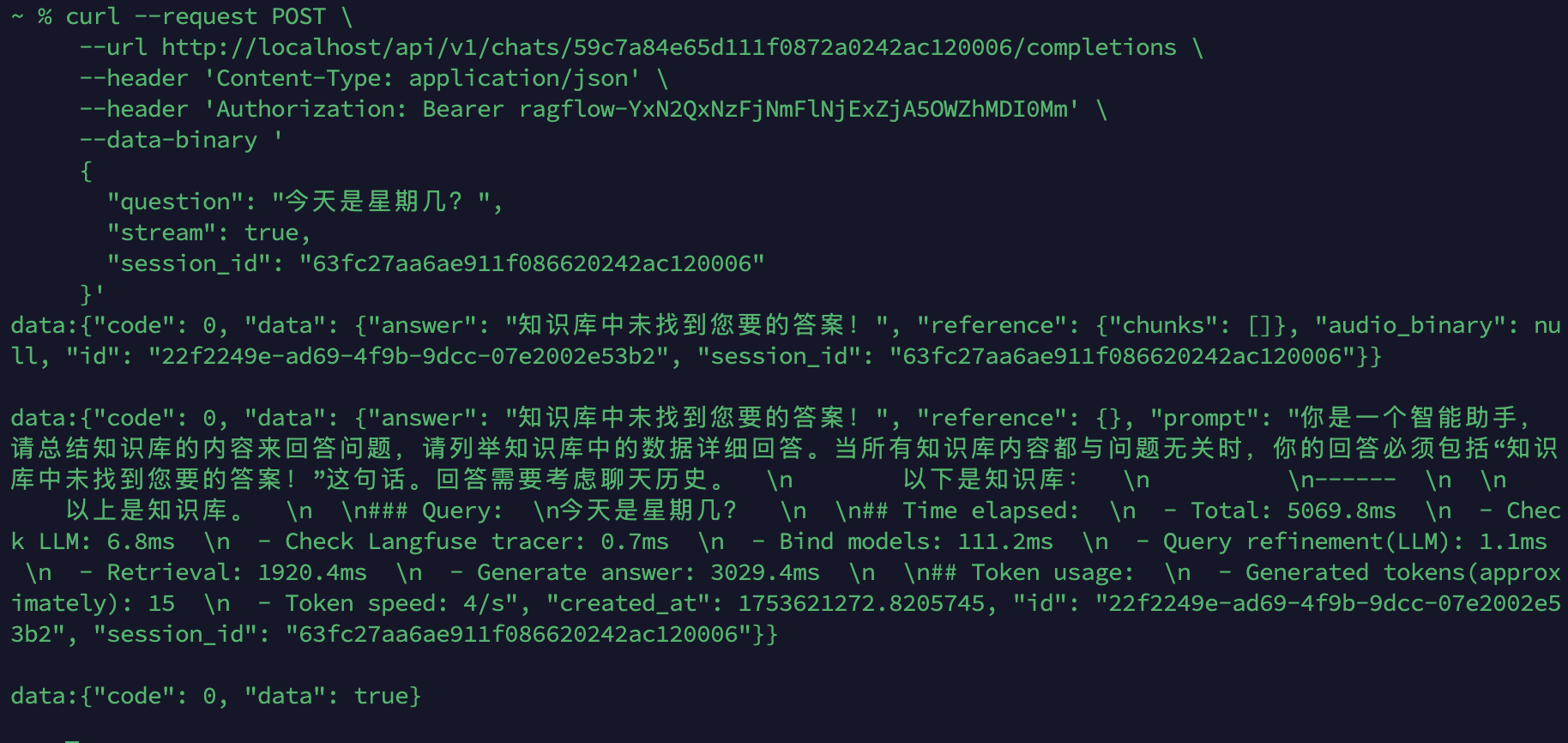

拿到会话 ID 后,就可以和助手进行对话了,调用 /api/v1/chats/<chat-id>/completions 接口:

$ curl --request POST \

--url http://localhost/api/v1/chats/59c7a84e65d111f0872a0242ac120006/completions \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer ragflow-YxN2QxNzFjNmFlNjExZjA5OWZhMDI0Mm' \

--data-binary '

{

"question": "今天是星期几?",

"stream": true,

"session_id": "63fc27aa6ae911f086620242ac120006"

}'这时没有带 current_date 参数,调用结果如下:

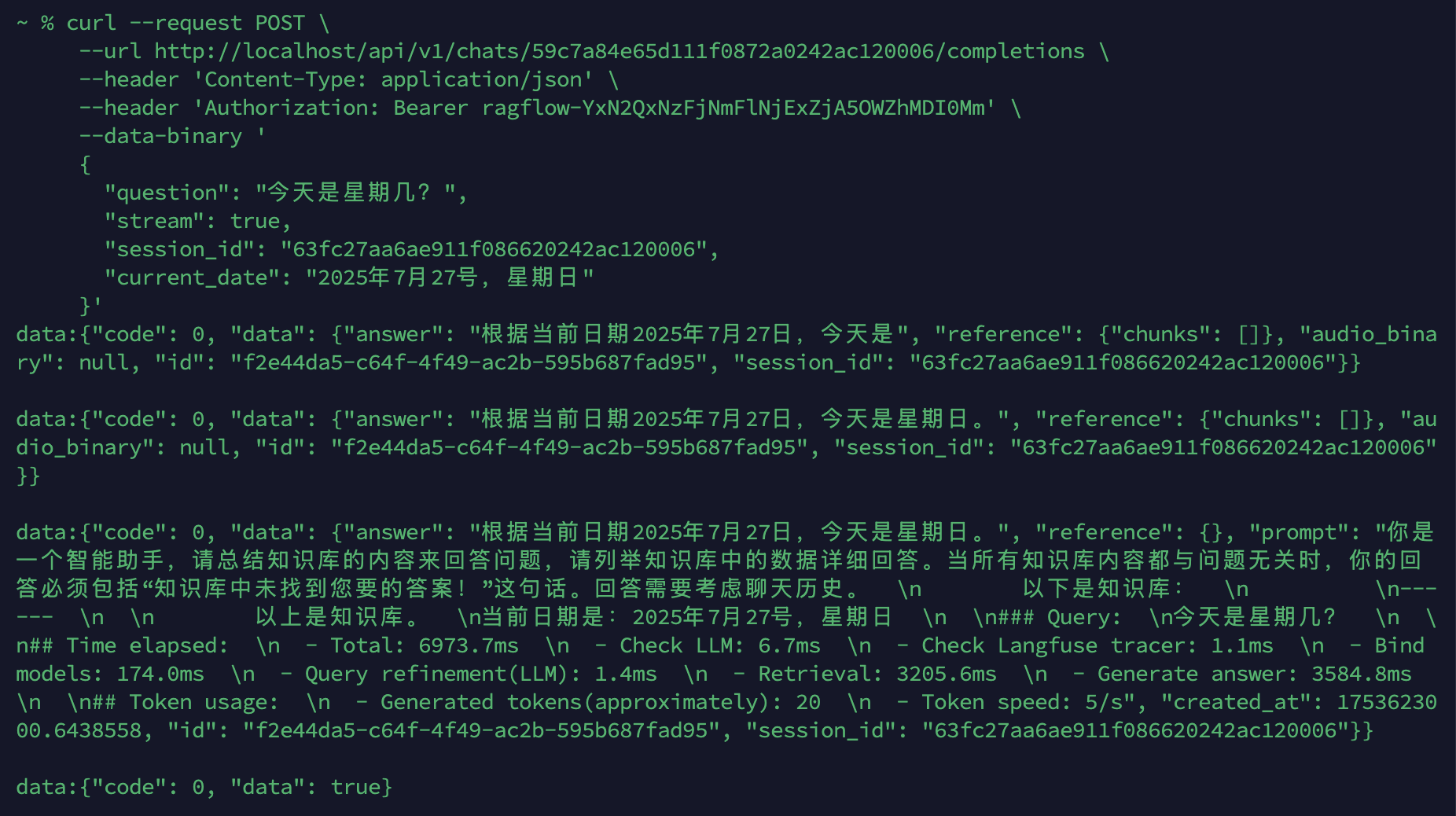

带上 current_date 参数,再次调用:

$ curl --request POST \

--url http://localhost/api/v1/chats/59c7a84e65d111f0872a0242ac120006/completions \

--header 'Content-Type: application/json' \

--header 'Authorization: Bearer ragflow-YxN2QxNzFjNmFlNjExZjA5OWZhMDI0Mm' \

--data-binary '

{

"question": "今天是星期几?",

"stream": true,

"session_id": "63fc27aa6ae911f086620242ac120006",

"current_date": "2025年7月27号,星期日"

}'调用结果如下:

RAGFlow 的流式接口有点奇怪,为什么每一帧都包含前一帧的完整数据?这在输出长文本时不会有性能问题吗?

未完待续

我们今天深入学习了问答过程中几个有趣的点,比如:对于使用 Table 切片方法的知识库,RAGFlow 会使用 SQL 检索替代向量检索,优化查询效率;对于多轮对话,RAGFlow 通过大模型对用户问题进行改写,改写后的问题可以让查询更加精准;通过自定义用户变量,我们可以在 SDK 或 API 调用聊天助手时动态调整系统提示词,实现一些页面聊天做不到的功能。今天暂且先学这么多,剩下的明天继续。

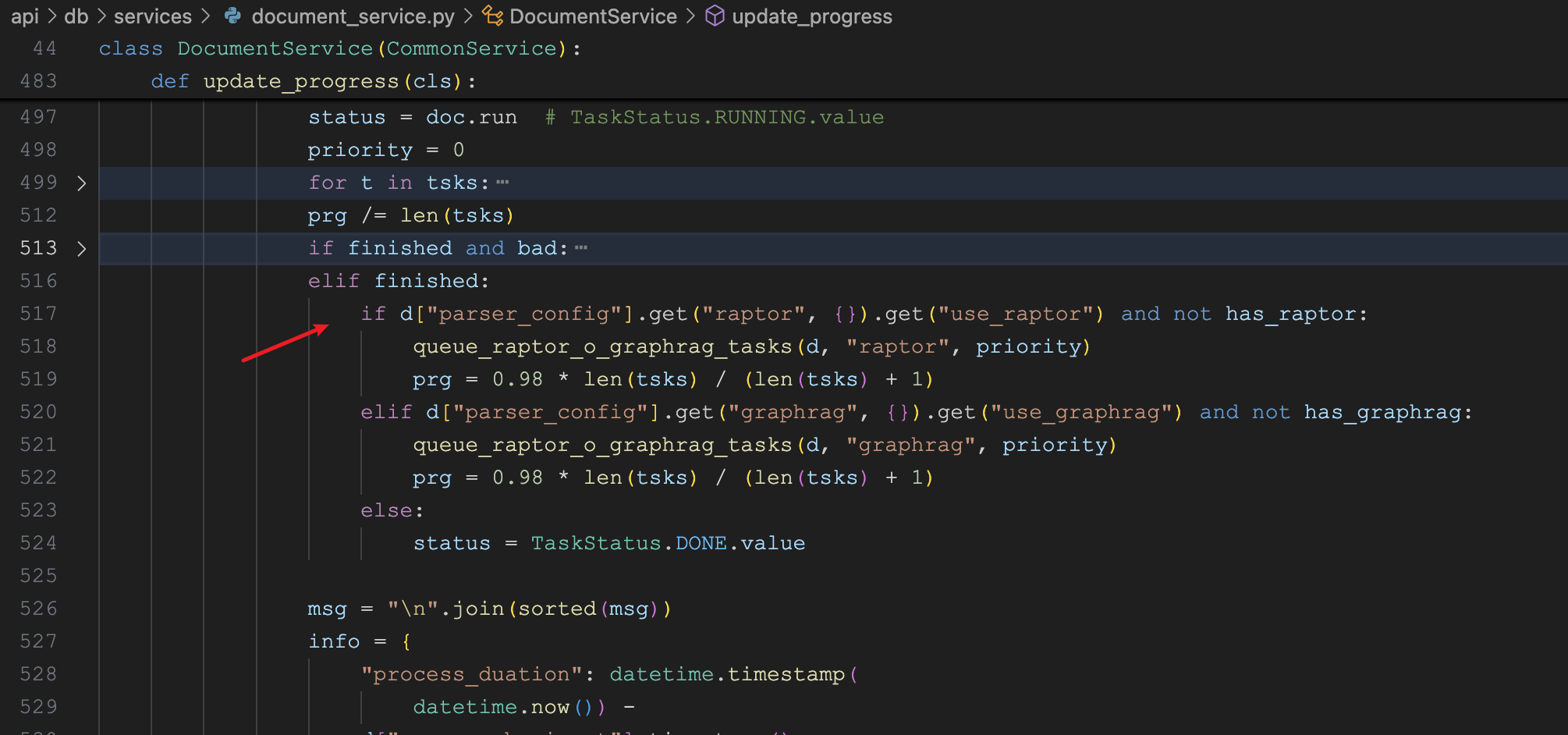

](https://i-study-everyday.online/usr/uploads/2025/08/672453467.png)