盘点 Chat2Graph 中的专家和工具

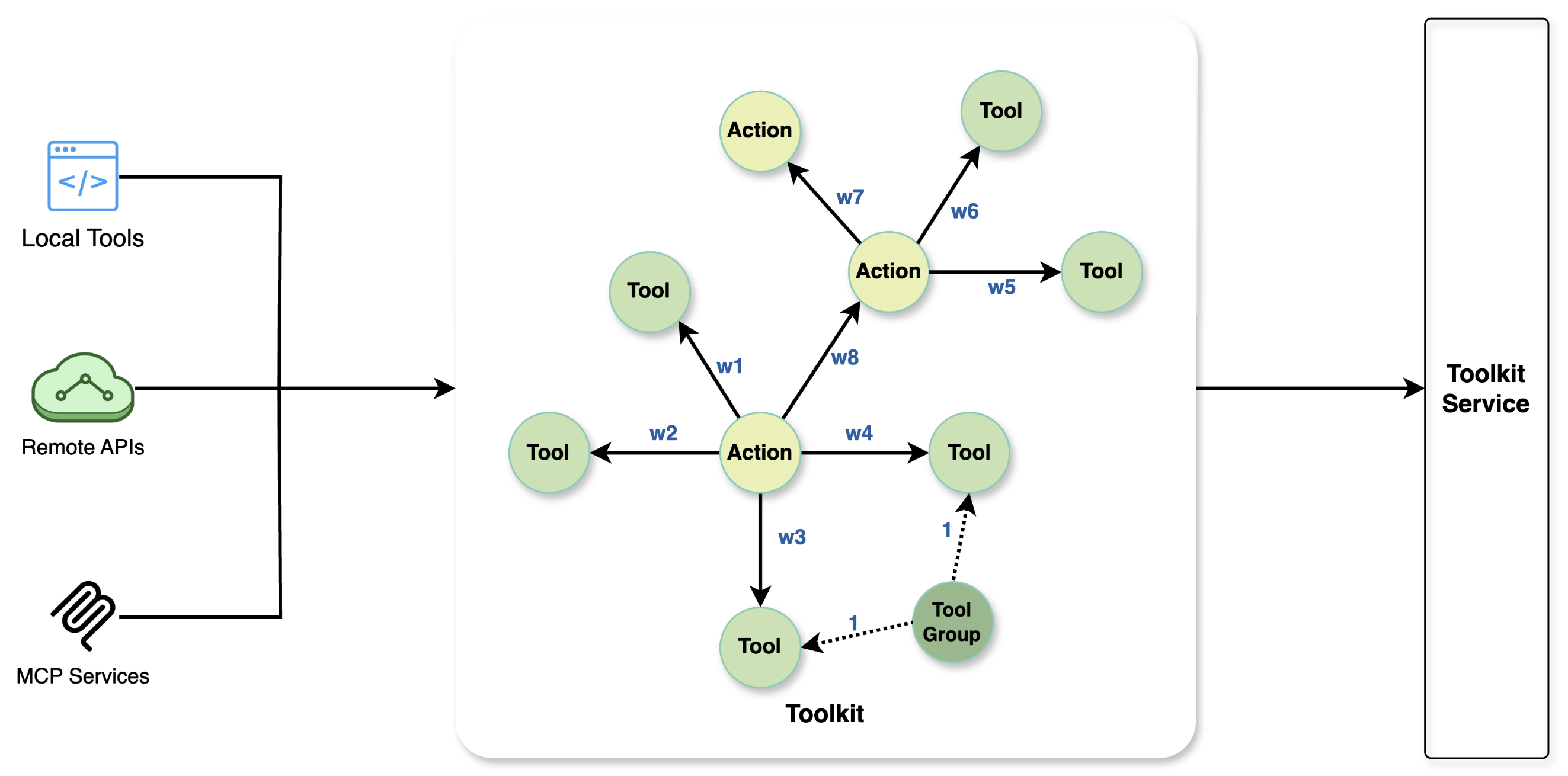

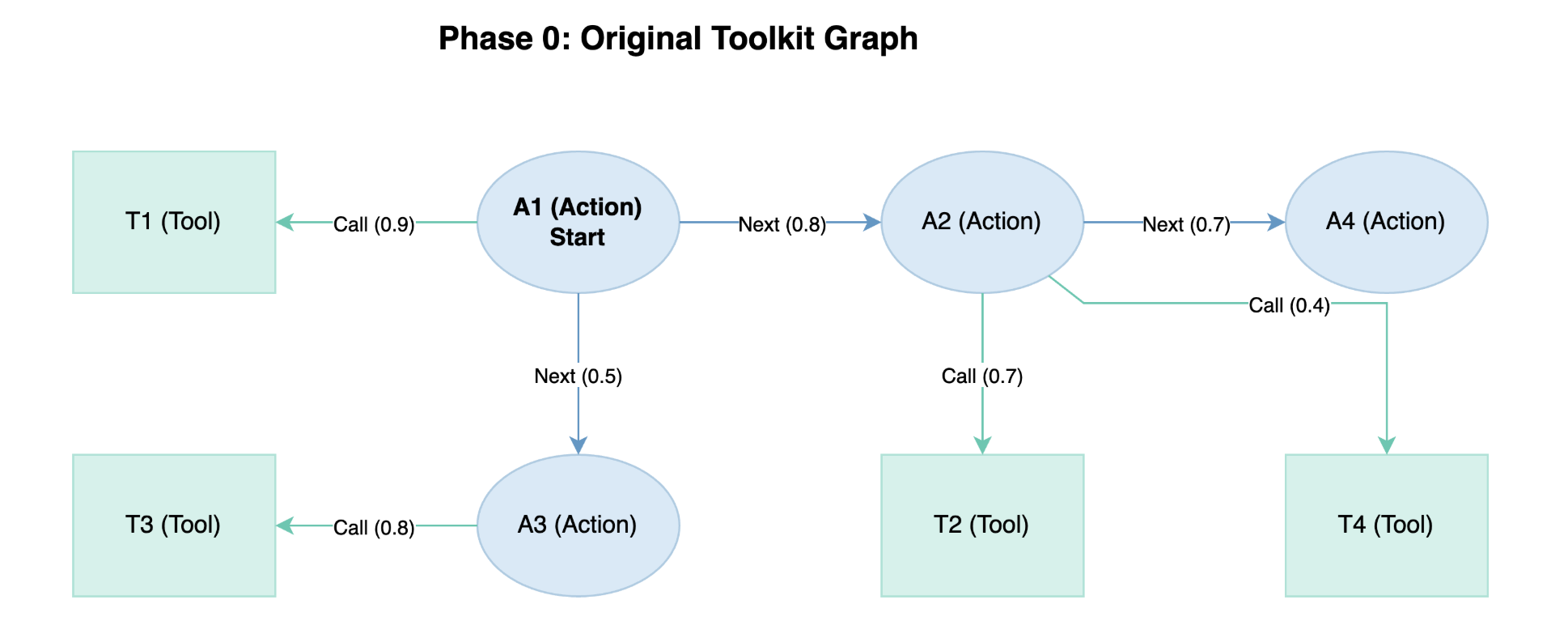

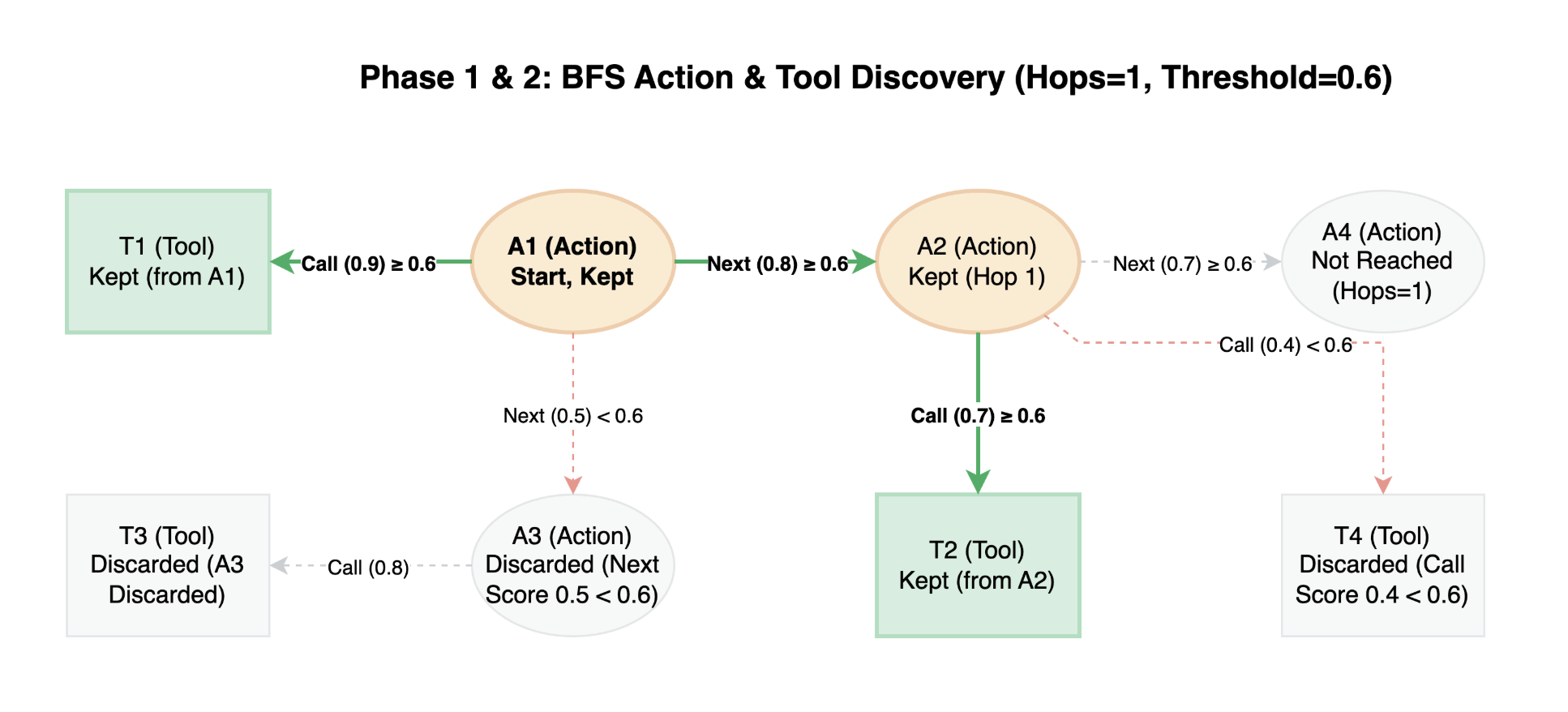

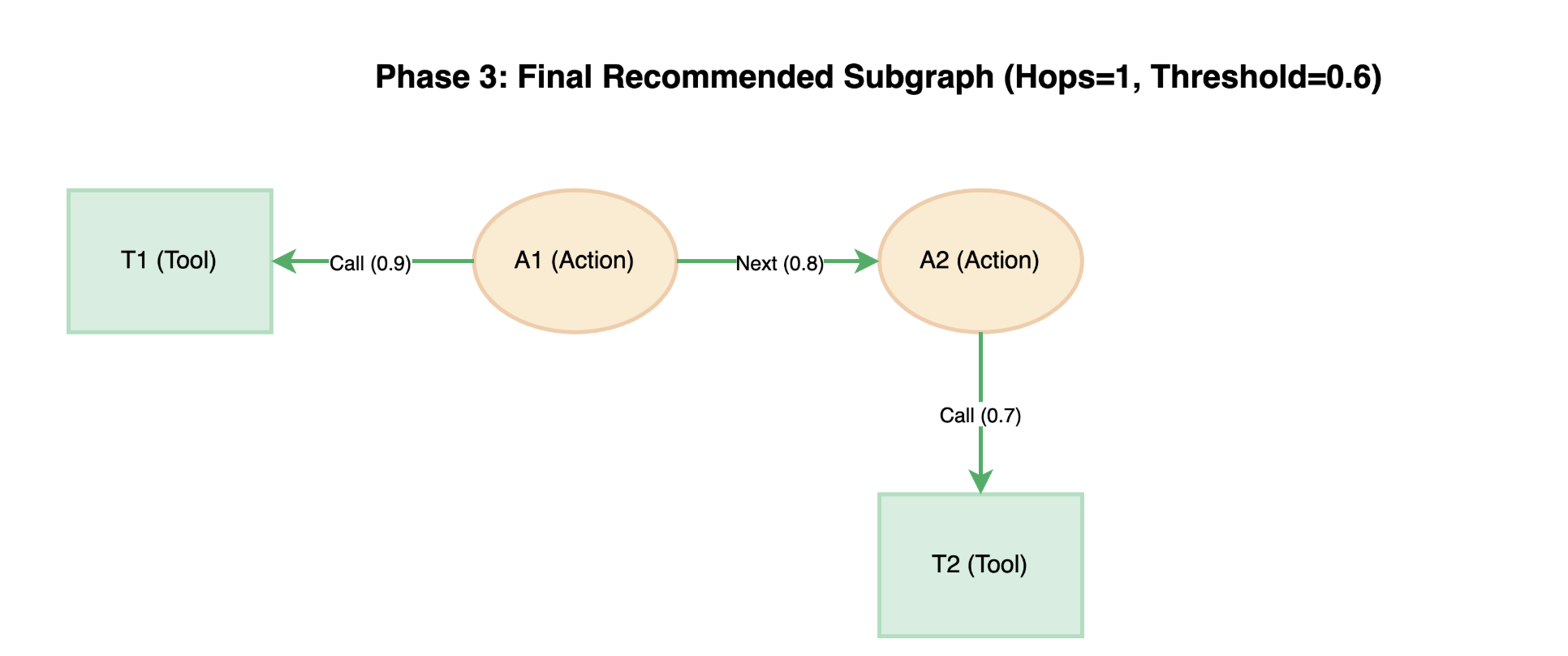

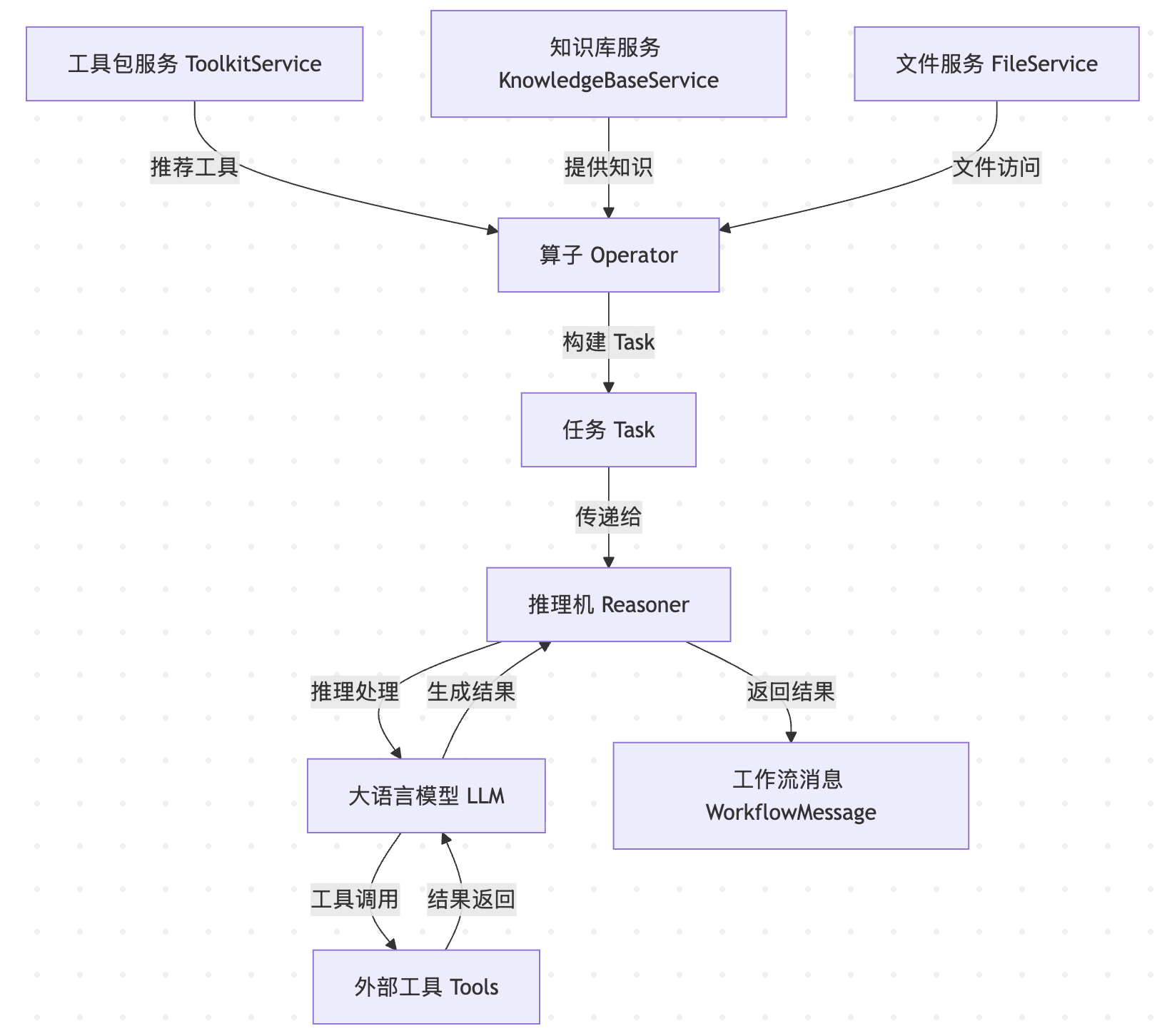

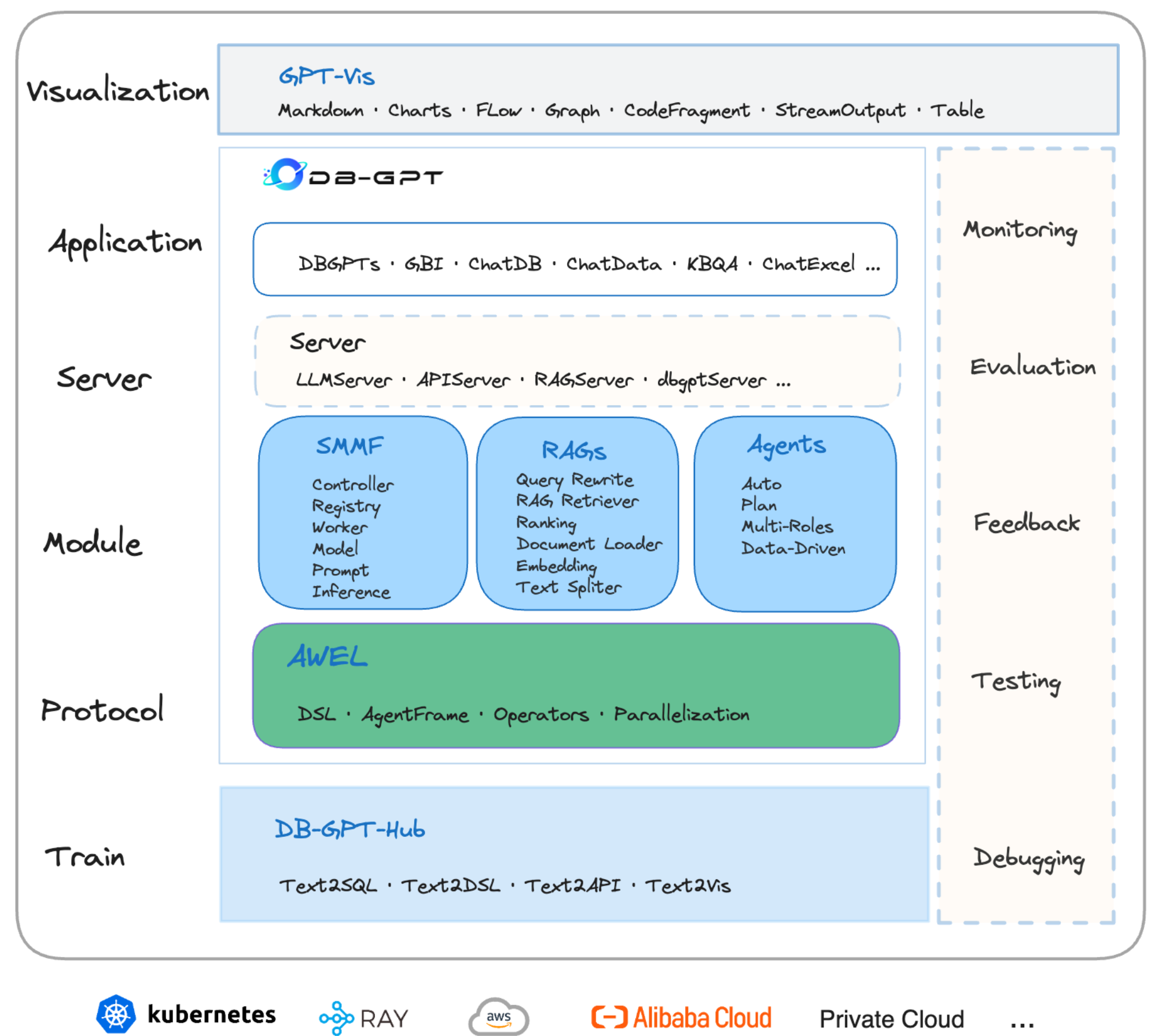

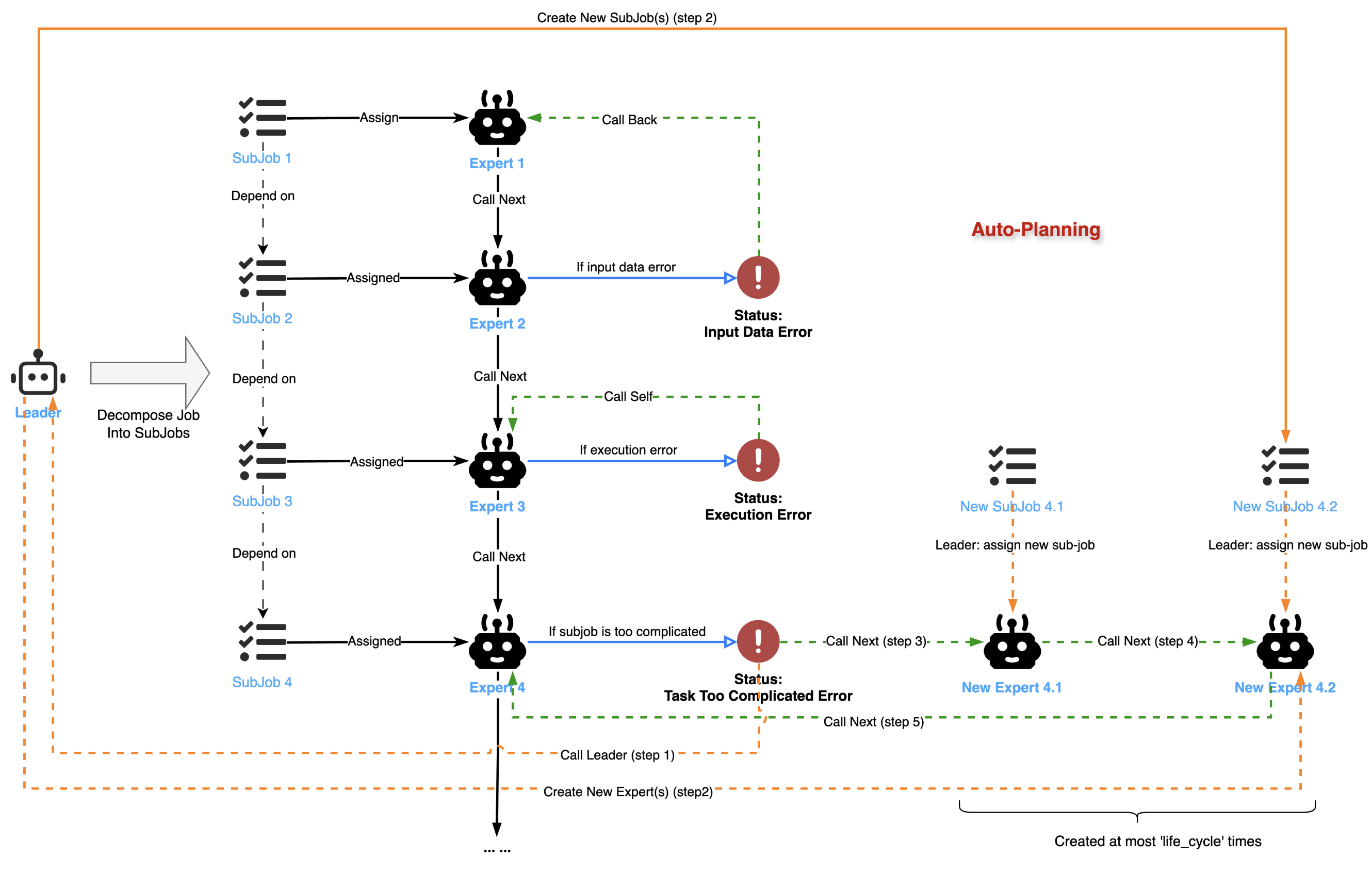

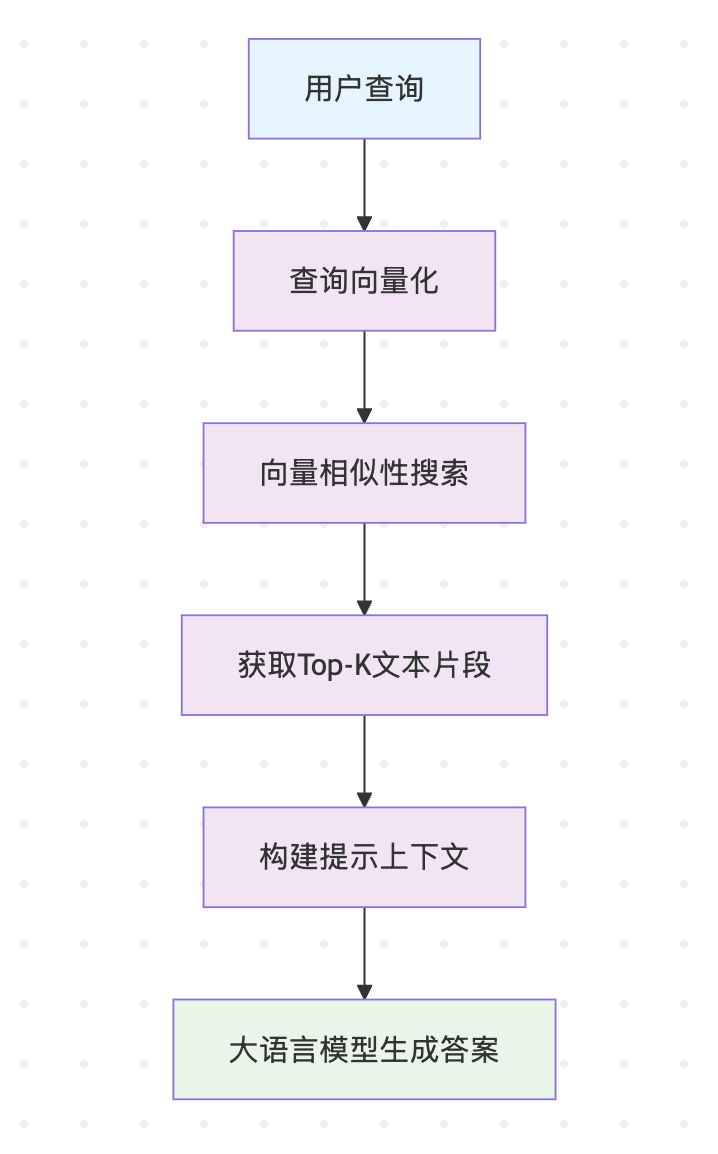

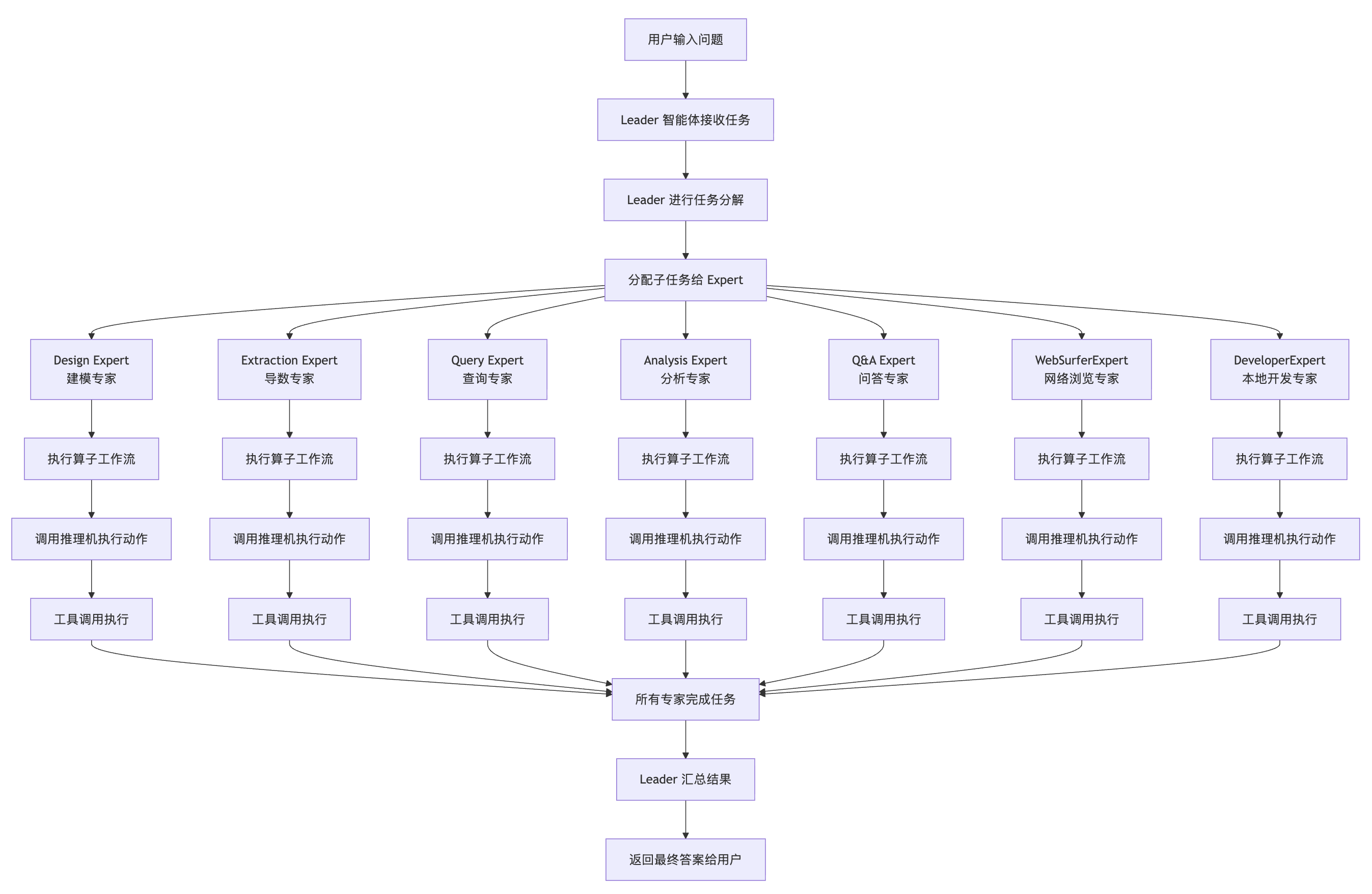

至此,我们完成了 Chat2Graph 中从用户会话到工具执行的完整链路的学习。让我们先通过一个流程图来回顾 Chat2Graph 的整体运行流程:

这个流程处处都体现着图原生的理念,里包含了三个循环:

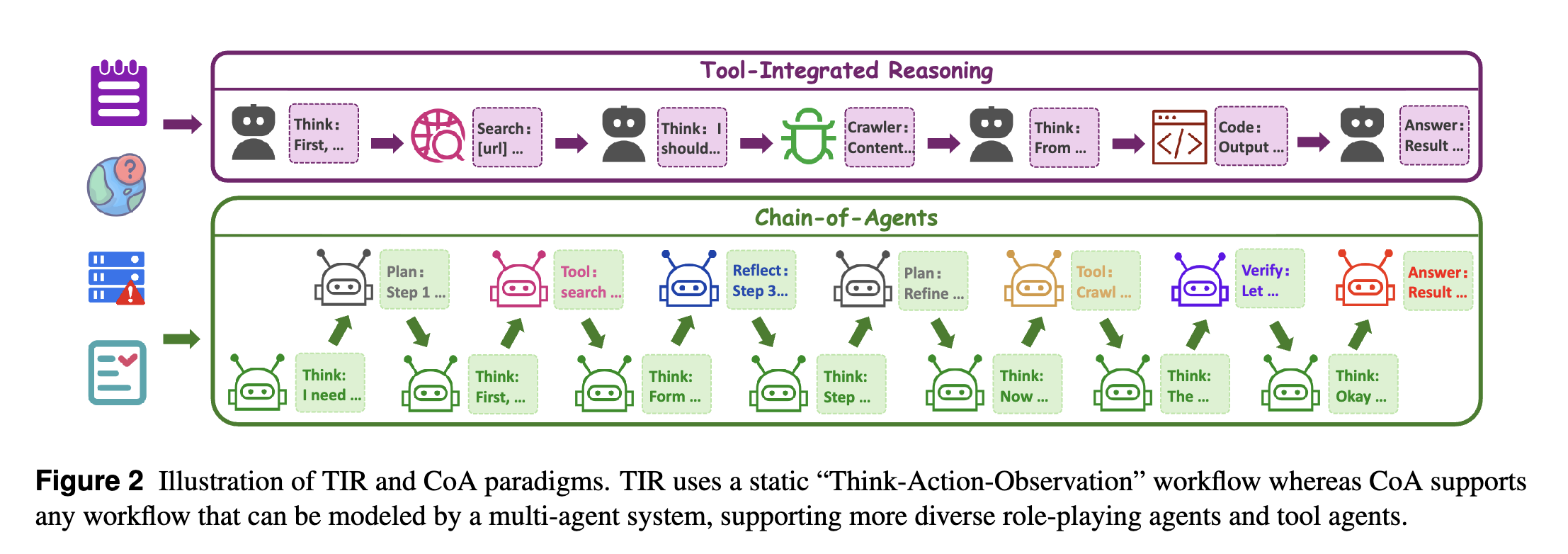

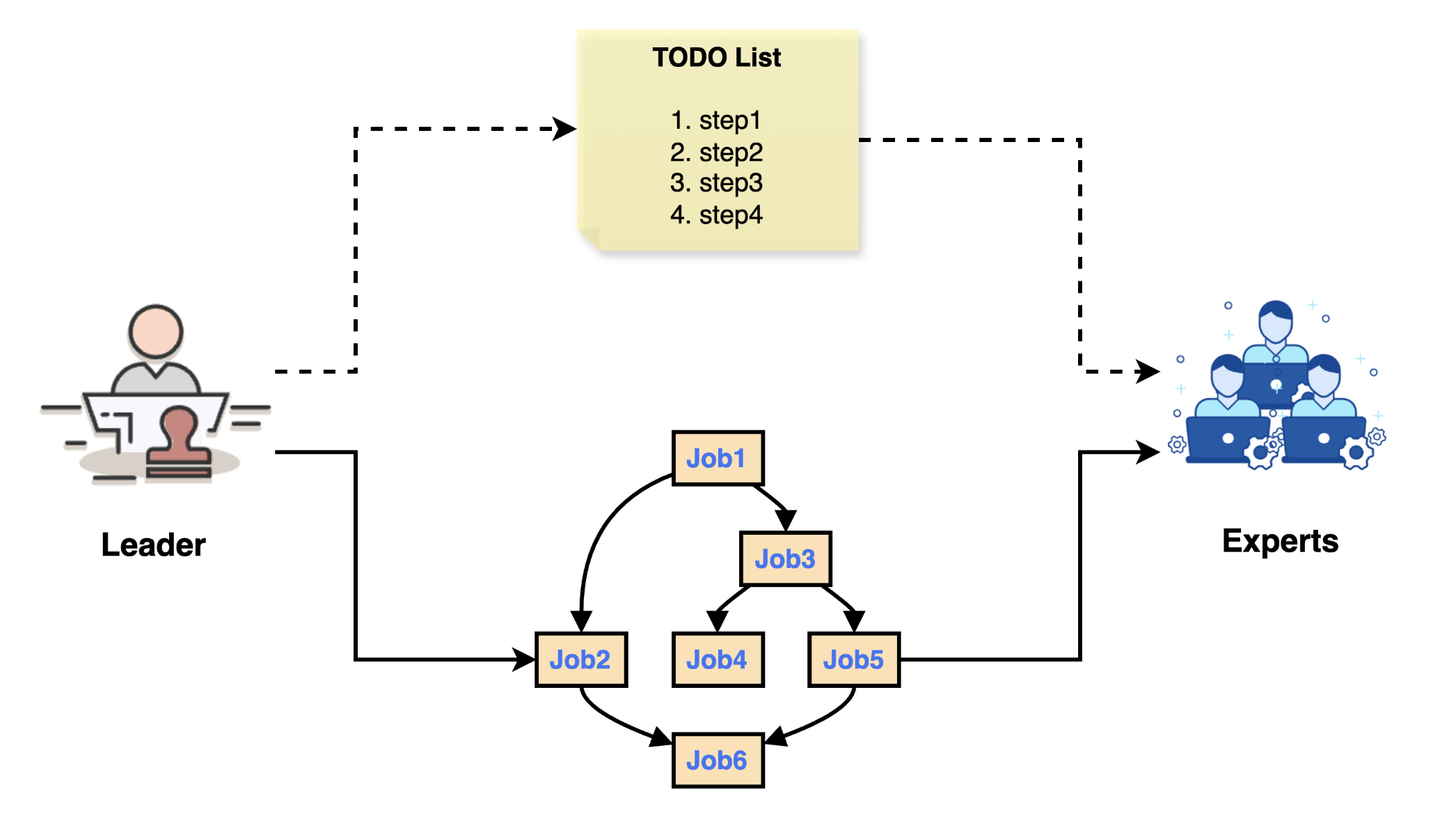

- Chat2Graph 实现了一主动多被动多智能体架构,当用户的问题到来时,Leader 智能体会将任务分配给多个 Expert 智能体执行,这些 Expert 智能体是以图的形式组织的;

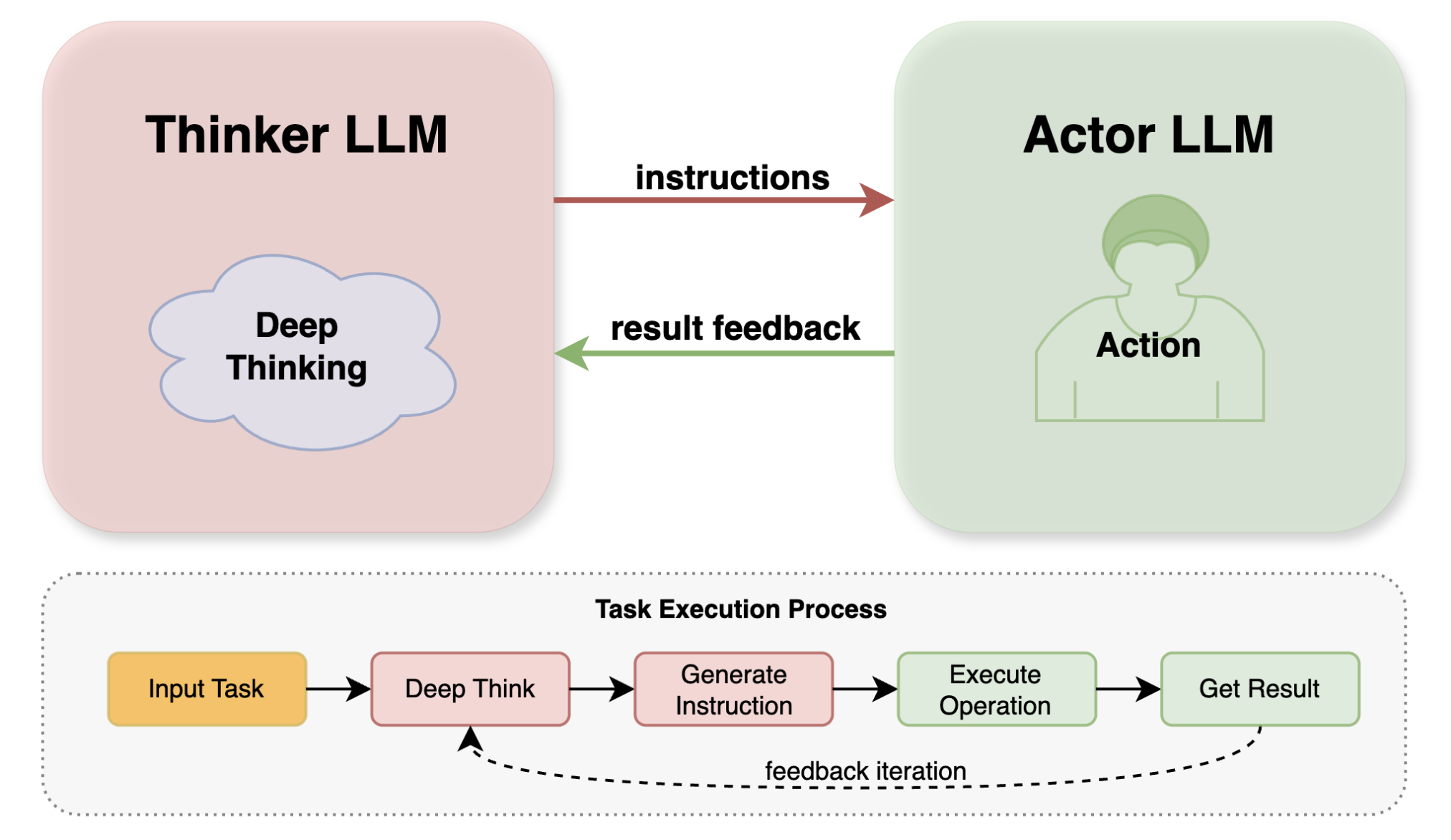

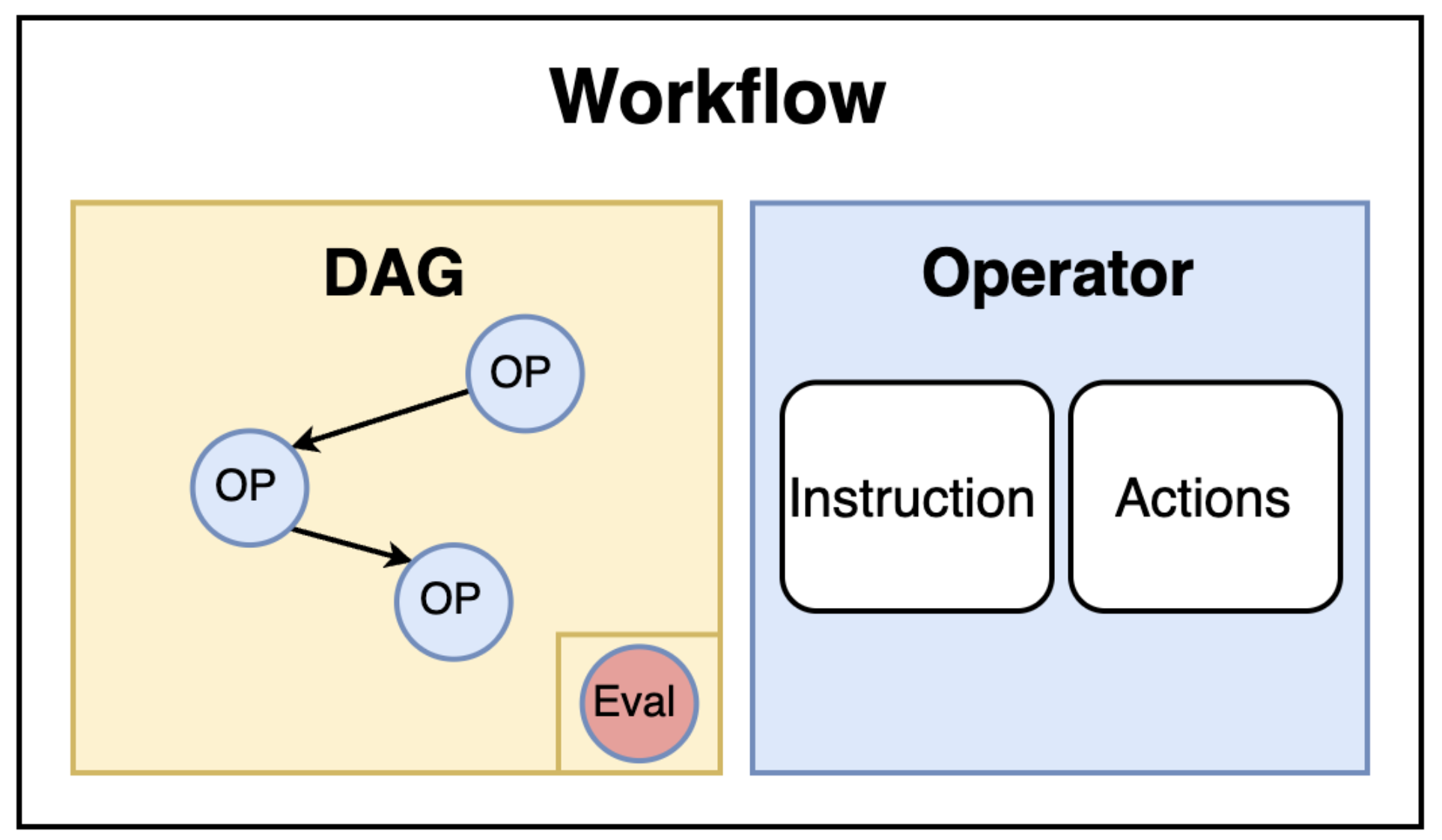

- 每个智能体由一个工作流实现,也是一个有向无环图,工作流包含多个算子,它们按序执行,等到所有算子都执行完成,整个工作流才算完成;

- 算子和推理机相互协作,推理机通过大模型判断下一步的动作和该执行的工具,工具的结果又会返回给推理机判断下一步的动作,直到完成了算子所定义的任务目标为止;

最后,所有智能体全部运行结束,才算完成了一次用户的会话过程。

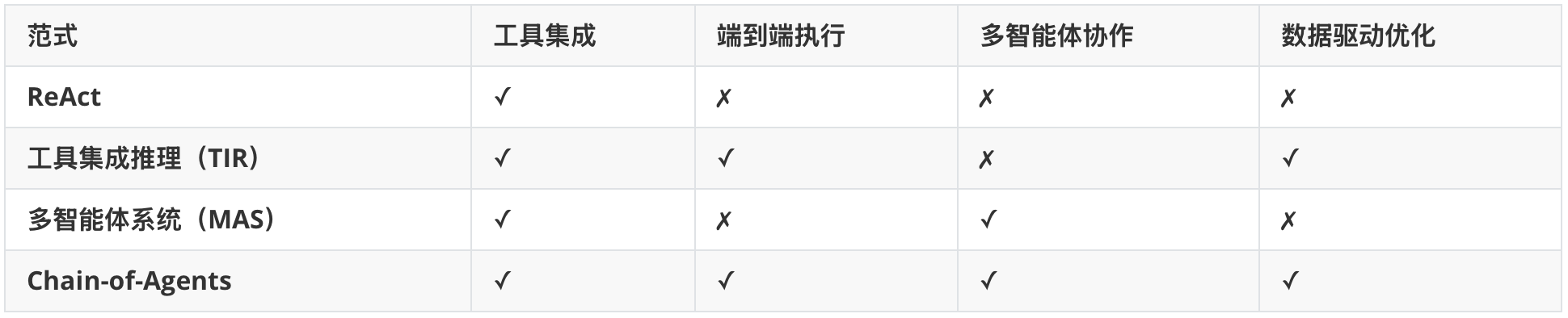

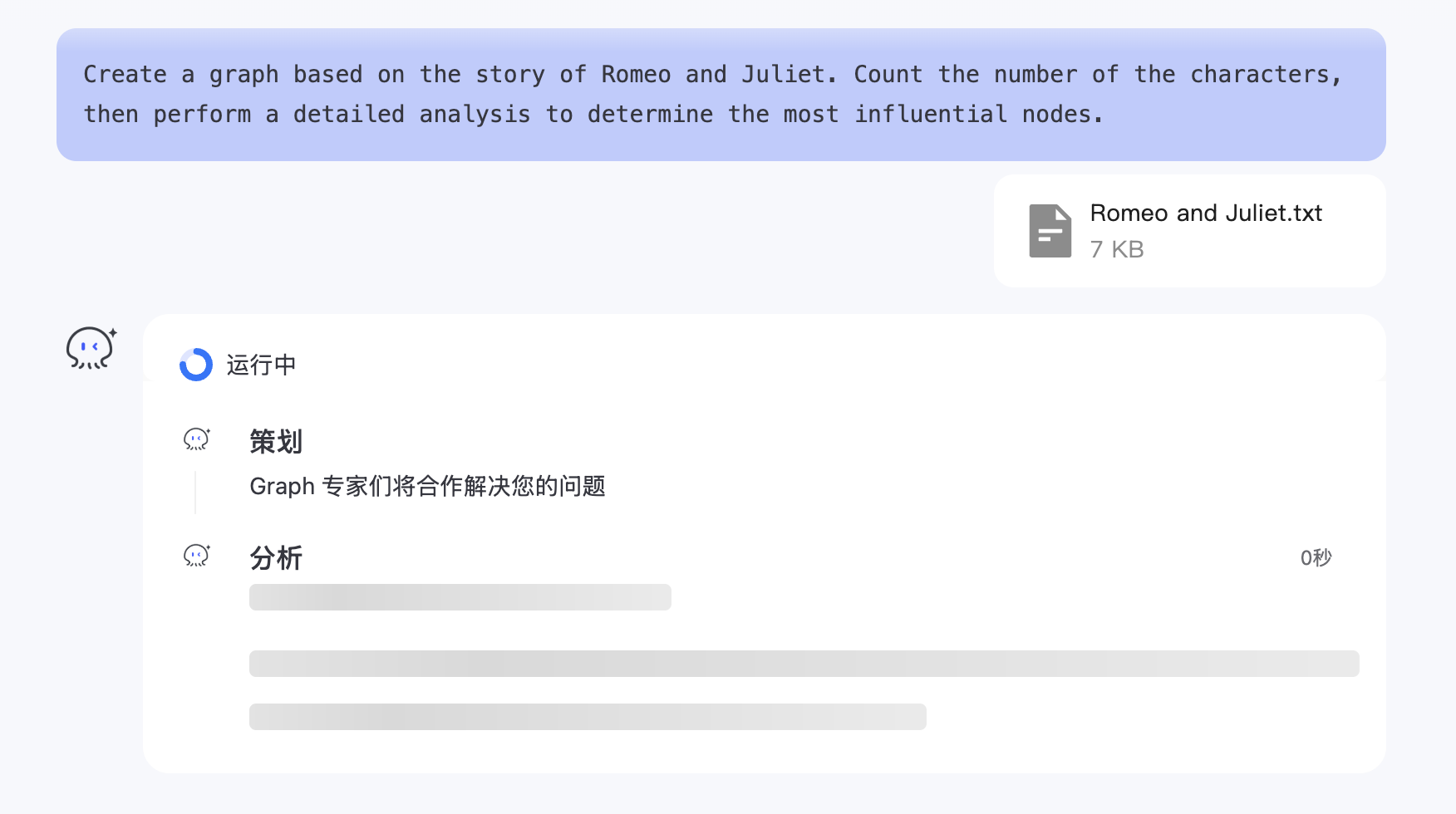

今天,我们将从专家和工具的角度,详细盘点 Chat2Graph 中都有哪些专家智能体,每个专家都包含哪些算子,每个算子又配置了哪些动作,以及每个动作关联了哪些工具。根据 chat2graph.yml 配置文件,我们可以看出,Chat2Graph 一共内置了 7 个专家,除了我们之前介绍过的 5 大核心专家,还专门为 GAIA 基准测试新增了两个专家。

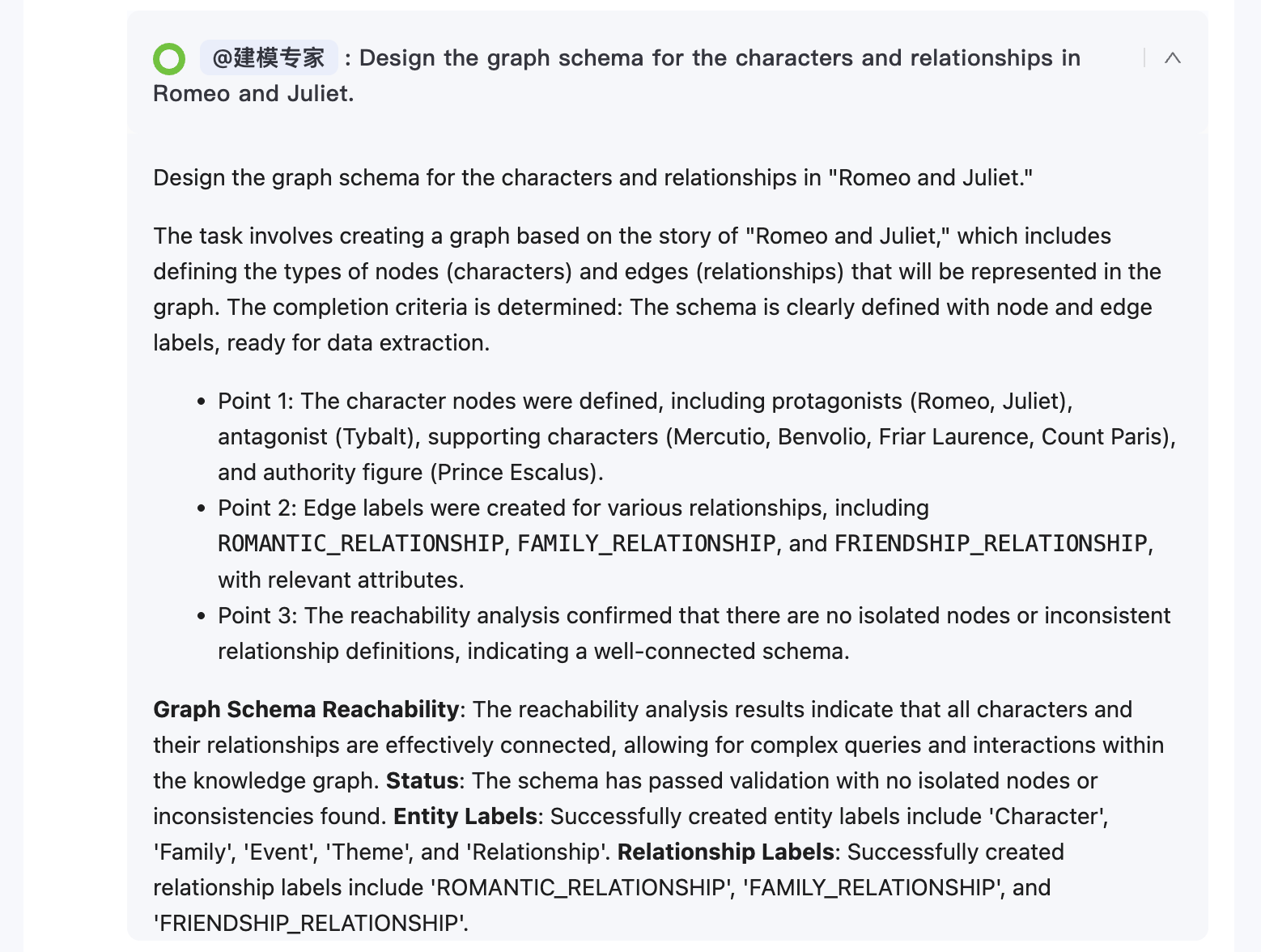

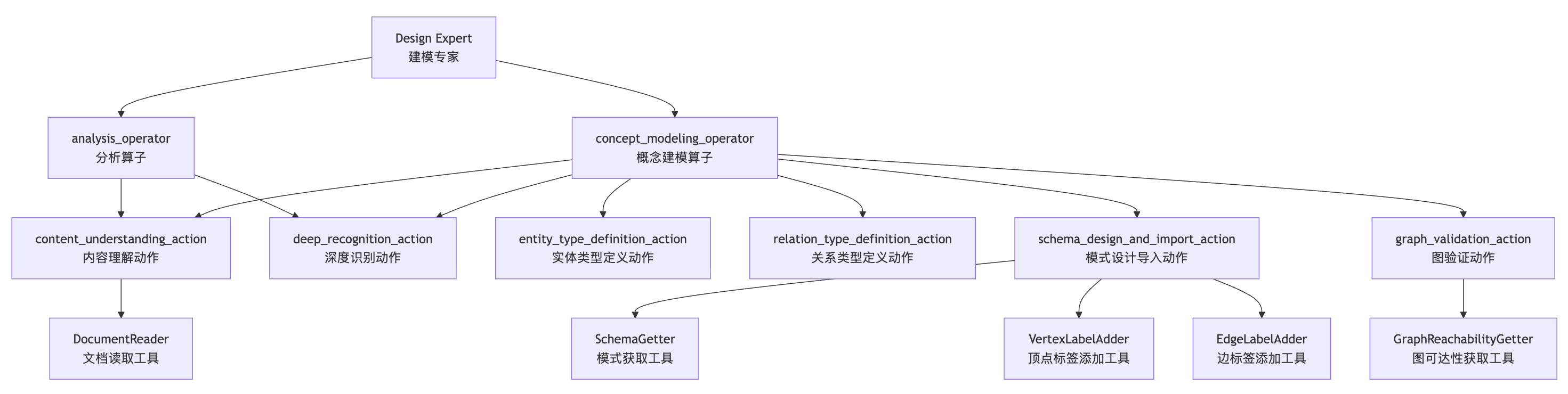

Design Expert - 建模专家

Design Expert 是知识图谱建模(Schema)专家,专注于根据特定的数据需求设计图的 Schema,清晰定义顶点(Vertices)和边(Edges)的类型、属性及关系。

它的核心工具包括:

- DocumentReader:从指定路径读取并返回文档内容,支持多种文档格式解析,为后续的图建模提供原始数据输入;

- SchemaGetter:连接到图数据库并获取其当前的 Schema 信息,用于了解现有的图结构;

- VertexLabelAdder:在图数据库中创建新的顶点标签,定义新的实体类型;

- EdgeLabelAdder:在图数据库中创建新的边标签,定义新的关系类型;

- GraphReachabilityGetter:查询图数据库以获取图的可达性信息,验证图结构的连通性;

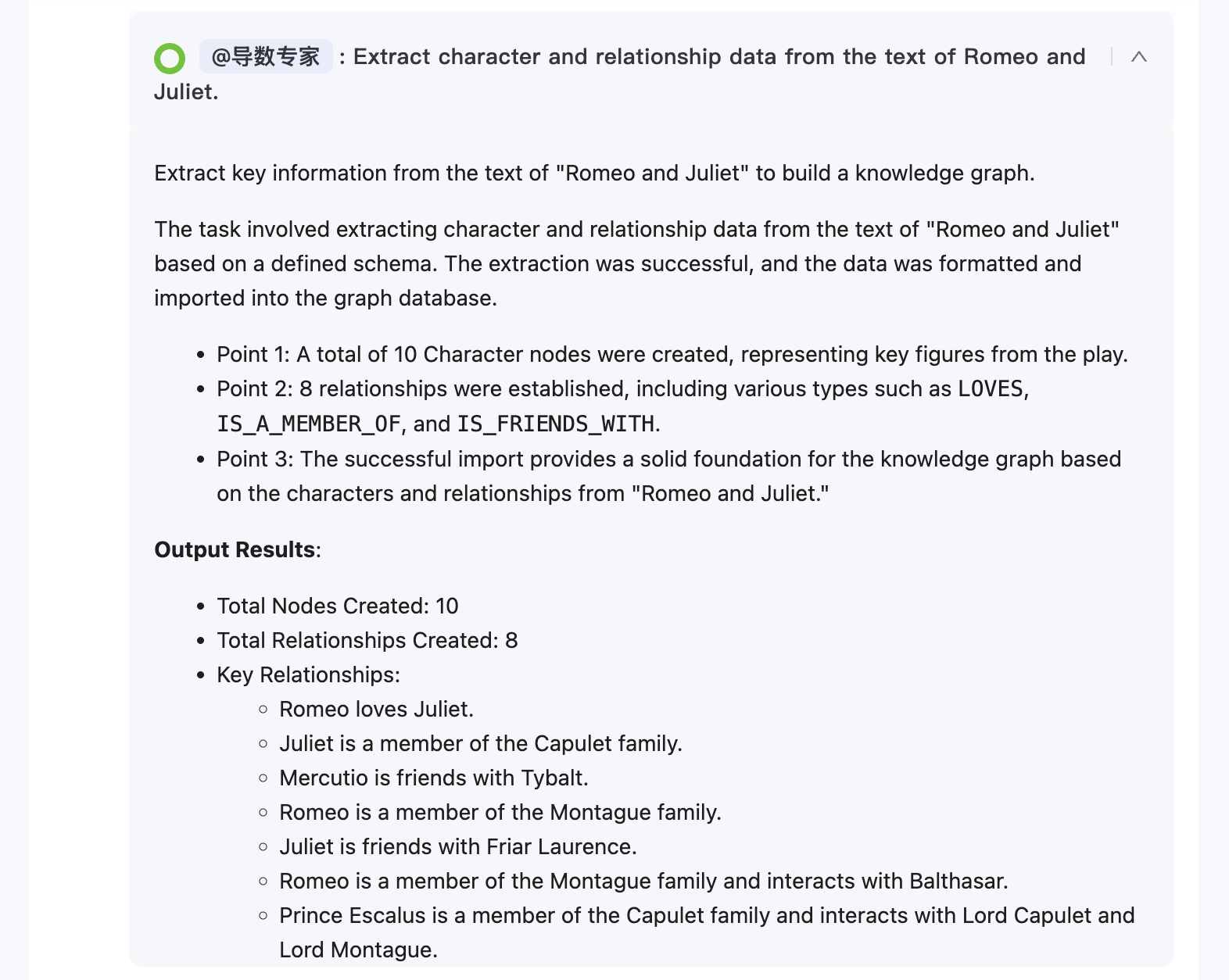

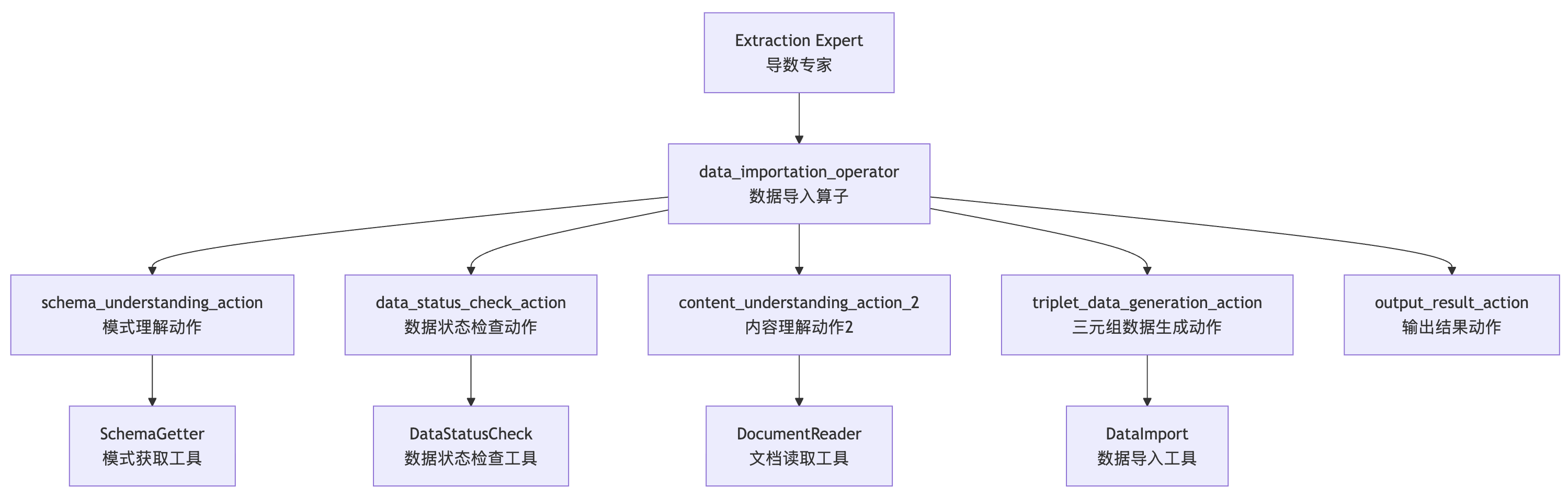

Extraction Expert - 导数专家

Extraction Expert 是原始数据提取和数据导入图数据专家,负责根据已定义的 Schema 从原始数据中提取结构化信息,并将其导入到目标图数据库中。

它的核心工具包括:

- DataStatusCheck:检查图数据库中当前数据的状态,了解现有数据情况,确保后续数据导入的一致性;

- DataImport:将提取的三元组数据导入到图数据库中,支持批量导入和增量更新;

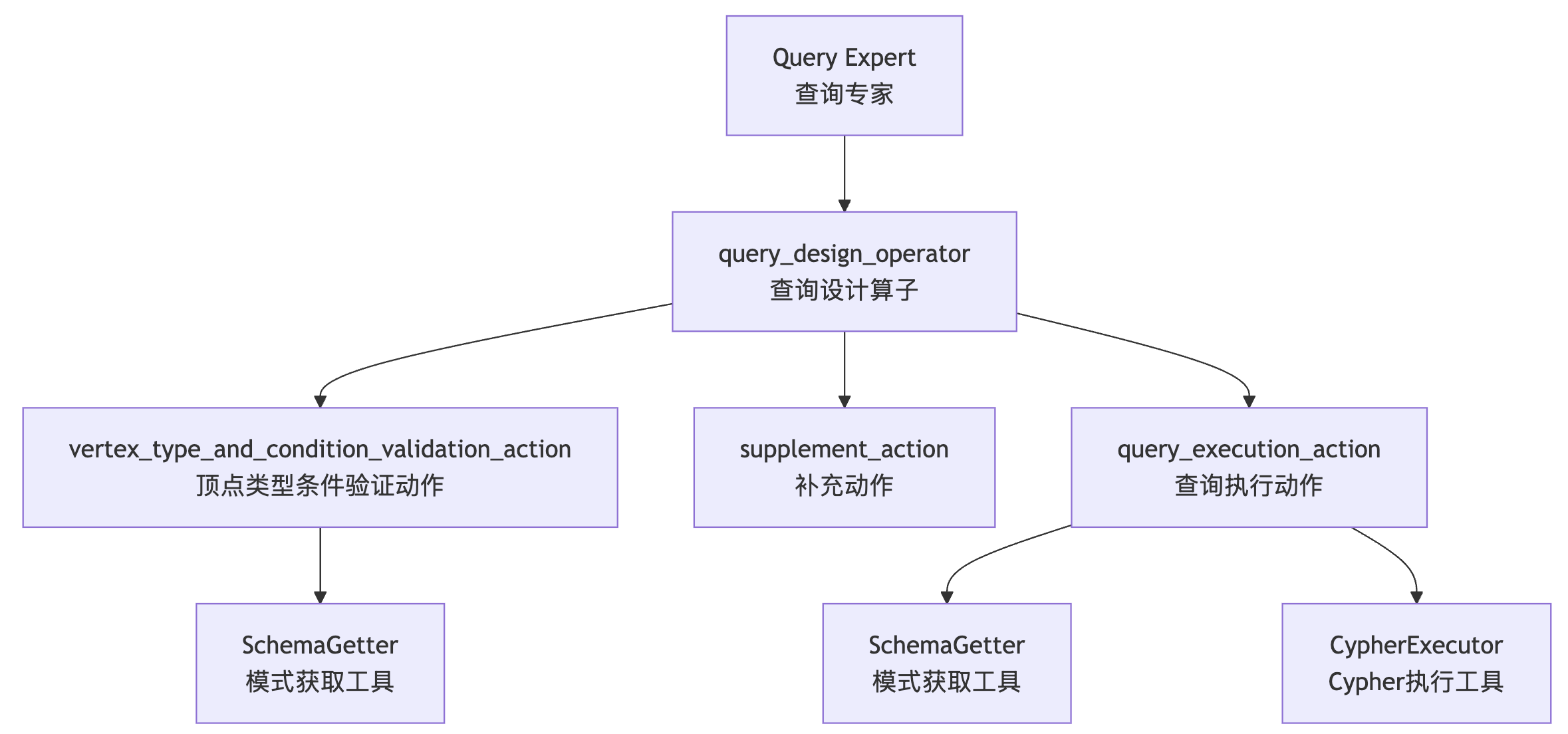

Query Expert - 查询专家

Query Expert 专注于图数据查询,能够理解用户的查询意图,编写精确的图查询语句,并在目标图数据库上执行查询。

它的核心工具包括:

- CypherExecutor:执行 Cypher 查询语句,支持复杂的图遍历和数据检索操作;

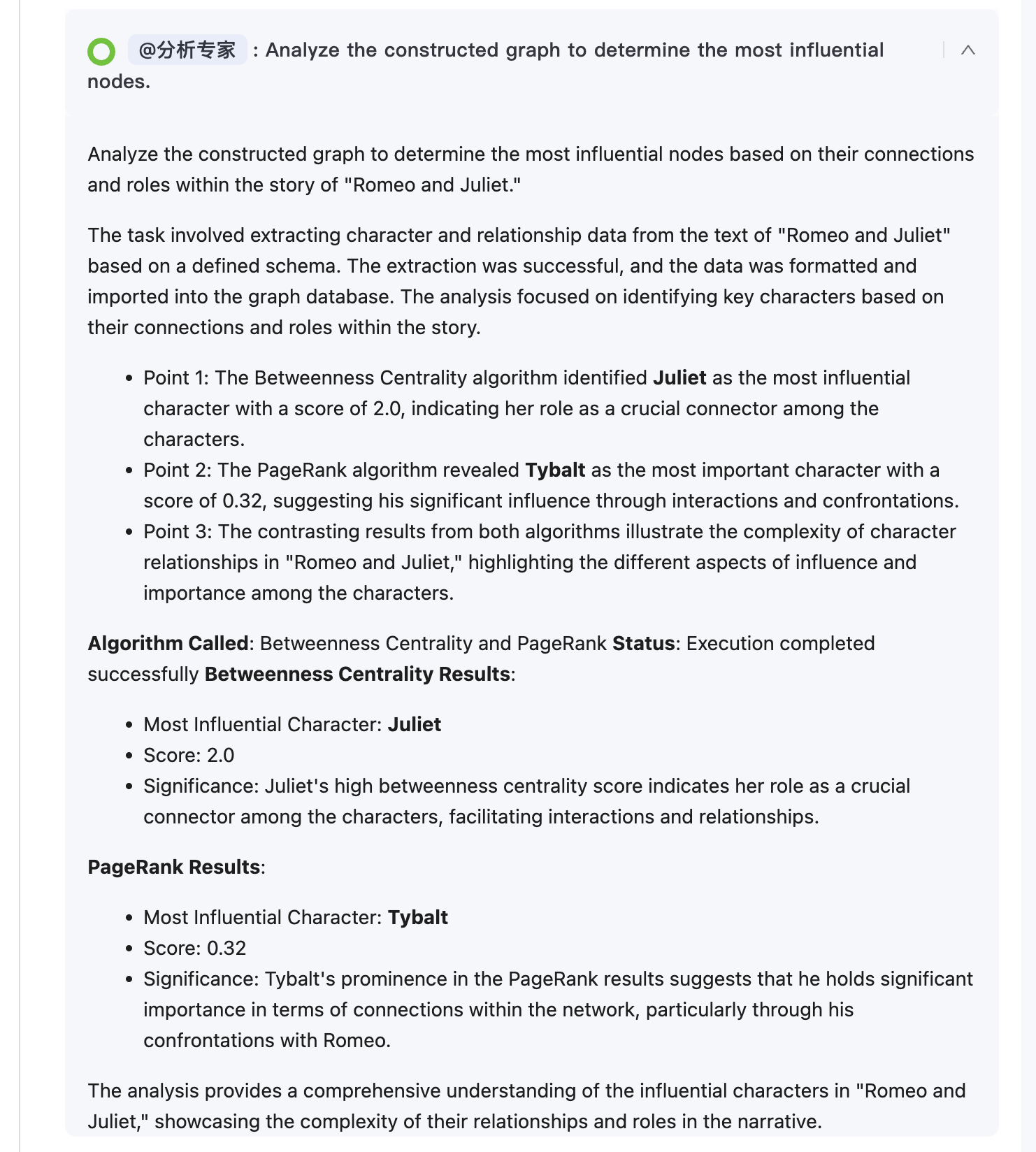

Analysis Expert - 分析专家

Analysis Expert 专注于图数据分析和算法应用,能够基于分析目标选择、配置并执行相应的图算法。

这个专家包含大量图分析的工具:

- AlgorithmsGetter:获取图数据库支持的算法列表和相关信息;

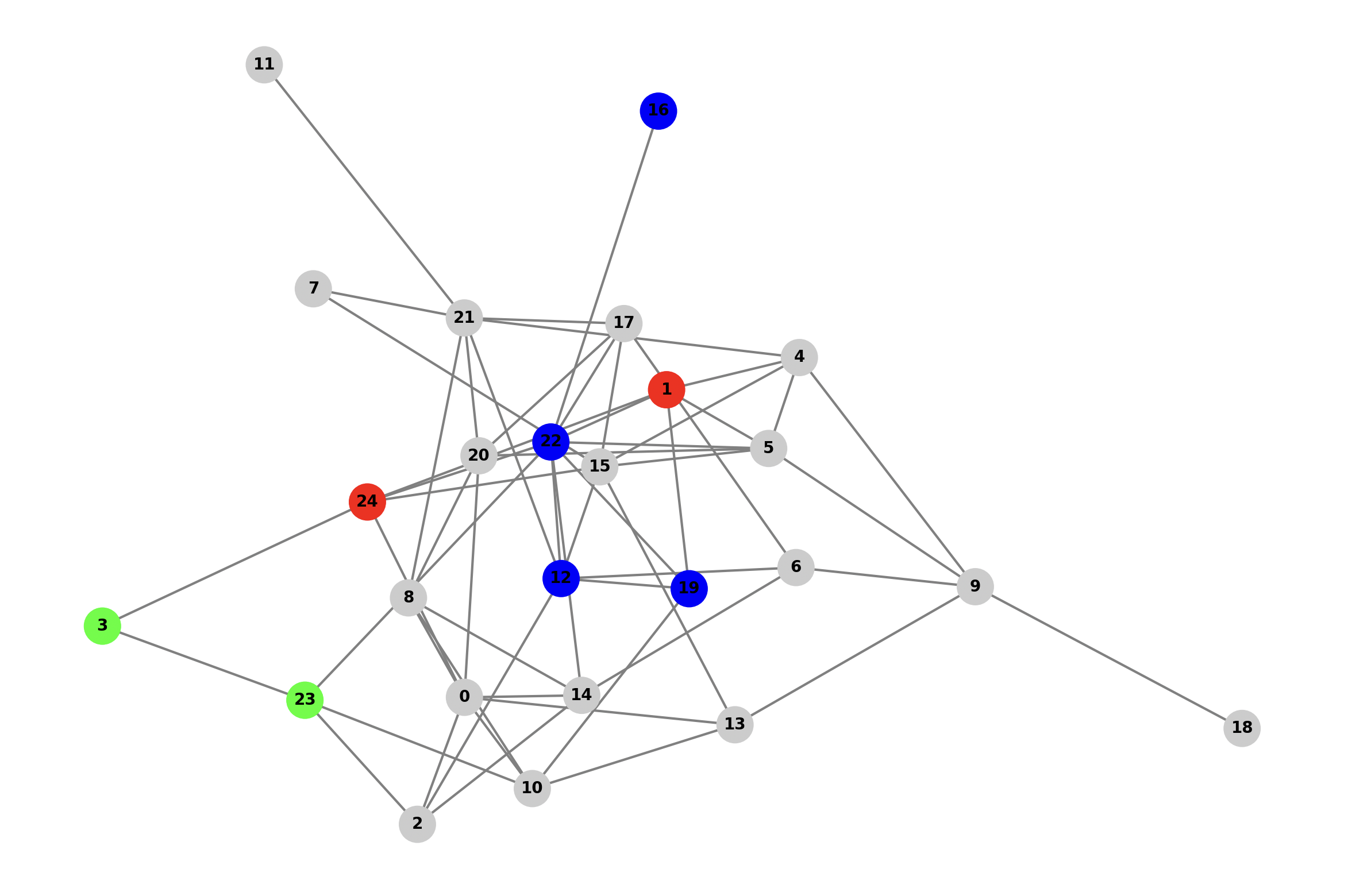

- PageRankExecutor:执行 PageRank 算法,计算图中节点的重要性得分;

- BetweennessCentralityExecutor:执行介数中心性算法,识别图中的关键连接节点;

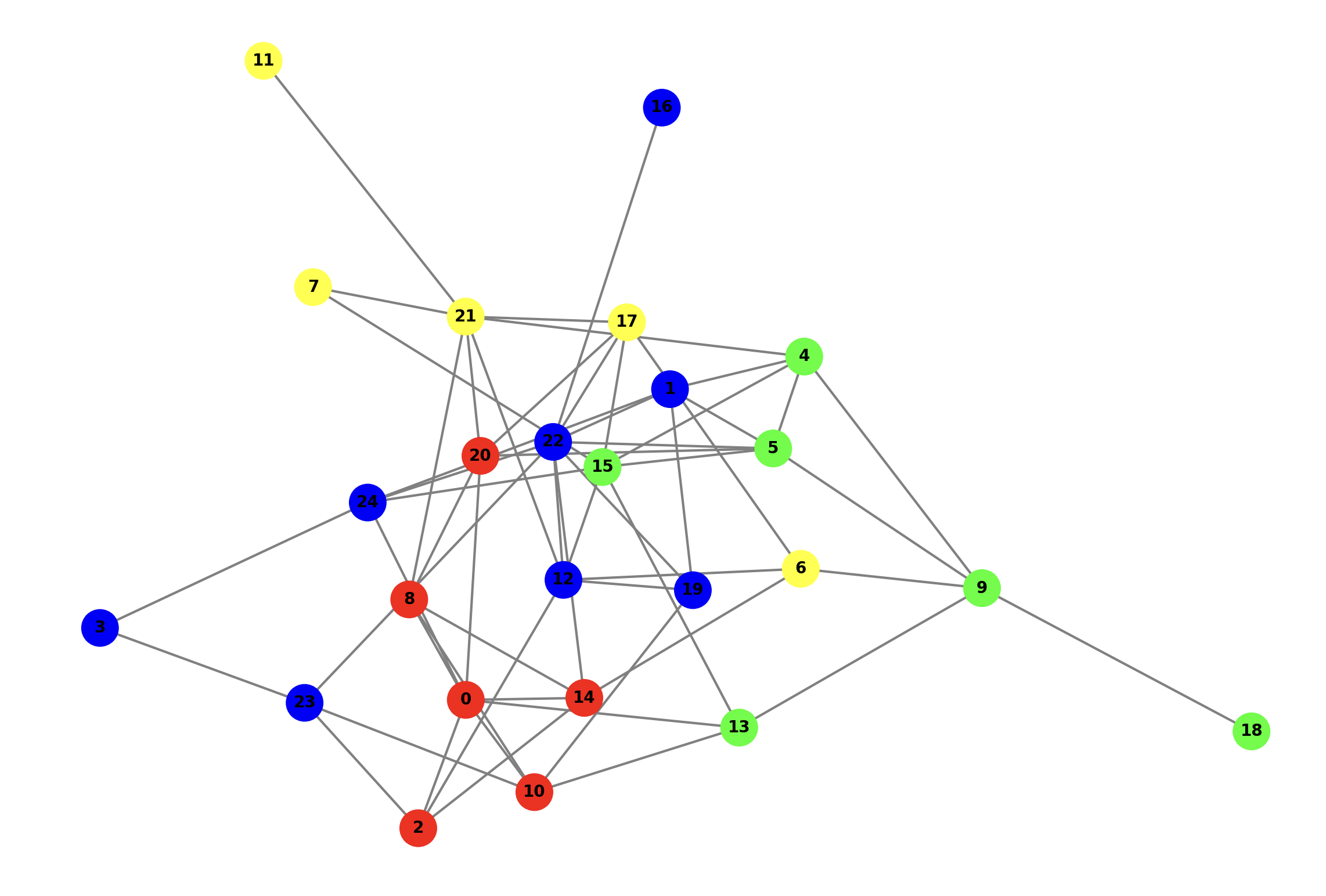

- LouvainExecutor:执行 Louvain 社区发现算法,识别图中的社区结构;

- LabelPropagationExecutor:执行标签传播算法,进行社区检测;

- ShortestPathExecutor:计算图中两点间的最短路径;

- NodeSimilarityExecutor:计算节点间的相似性得分;

- CommonNeighborsExecutor:分析节点间的共同邻居关系;

- KMeansExecutor:执行 K-means 聚类算法;

值得注意的是,这些算法都是基于 Neo4j 的 GDS(Graph Data Science) 库实现的,这是 Neo4j 推出的一套 图数据科学库,专为在 Neo4j 图数据库上执行高效、可扩展的图算法而设计。它允许开发者、数据科学家和分析师通过图结构挖掘隐藏的关系模式(如社区、路径、影响力),广泛应用于推荐系统、欺诈检测、社交网络分析、供应链优化等场景。

因此在部署 Neo4j 时,需要开启 graph-data-science 插件:

$ docker run -d \

-p 7474:7474 \

-p 7687:7687 \

--name neo4j-server \

--env NEO4J_AUTH=none \

--env NEO4J_PLUGINS='["apoc", "graph-data-science"]' \

neo4j:2025.04Neo4j GDS 内置算法覆盖图分析的主流场景,以下是核心分类及典型应用:

社区检测:

- 典型算法:Louvain、Weakly Connected Components(WCC)

- 应用场景:社交网络圈子识别、客户分群、欺诈团伙检测

中心性分析

- 典型算法:PageRank、Betweenness Centrality、Degree Centrality

- 应用场景:影响力节点识别(如社交网络 KOL)、关键路径分析(如供应链核心节点)

路径分析

- 典型算法:Shortest Path(最短路径)、All Pairs Shortest Path(APSP)

- 应用场景:物流路线优化(比如从仓库 A 到门店 B 的最短配送路径)、导航系统

相似性分析

- 典型算法:Jaccard Similarity、Cosine Similarity

- 应用场景:推荐系统(比如购买过相似商品的用户)、内容相似度匹配

链接预测

- 典型算法:Common Neighbors、Preferential Attachment

- 应用场景:社交网络可能认识的人、客户潜在购买行为预测

图嵌入

- 典型算法:Node2Vec、FastRP

- 应用场景:将图节点转换为向量(可输入机器学习模型),用于分类、聚类、推荐的预处理

以社交网络为例,通过 PageRank 算法识别最具影响力的用户:

// 1. 先投影社交网络图(节点:User,关系:FOLLOWS)

CALL gds.graph.project('socialGraph', 'User', 'FOLLOWS');

// 2. 运行 PageRank 算法

CALL gds.pageRank.stream('socialGraph')

YIELD nodeId, score

MATCH (user:User) WHERE id(user) = nodeId

RETURN user.name AS userName, score

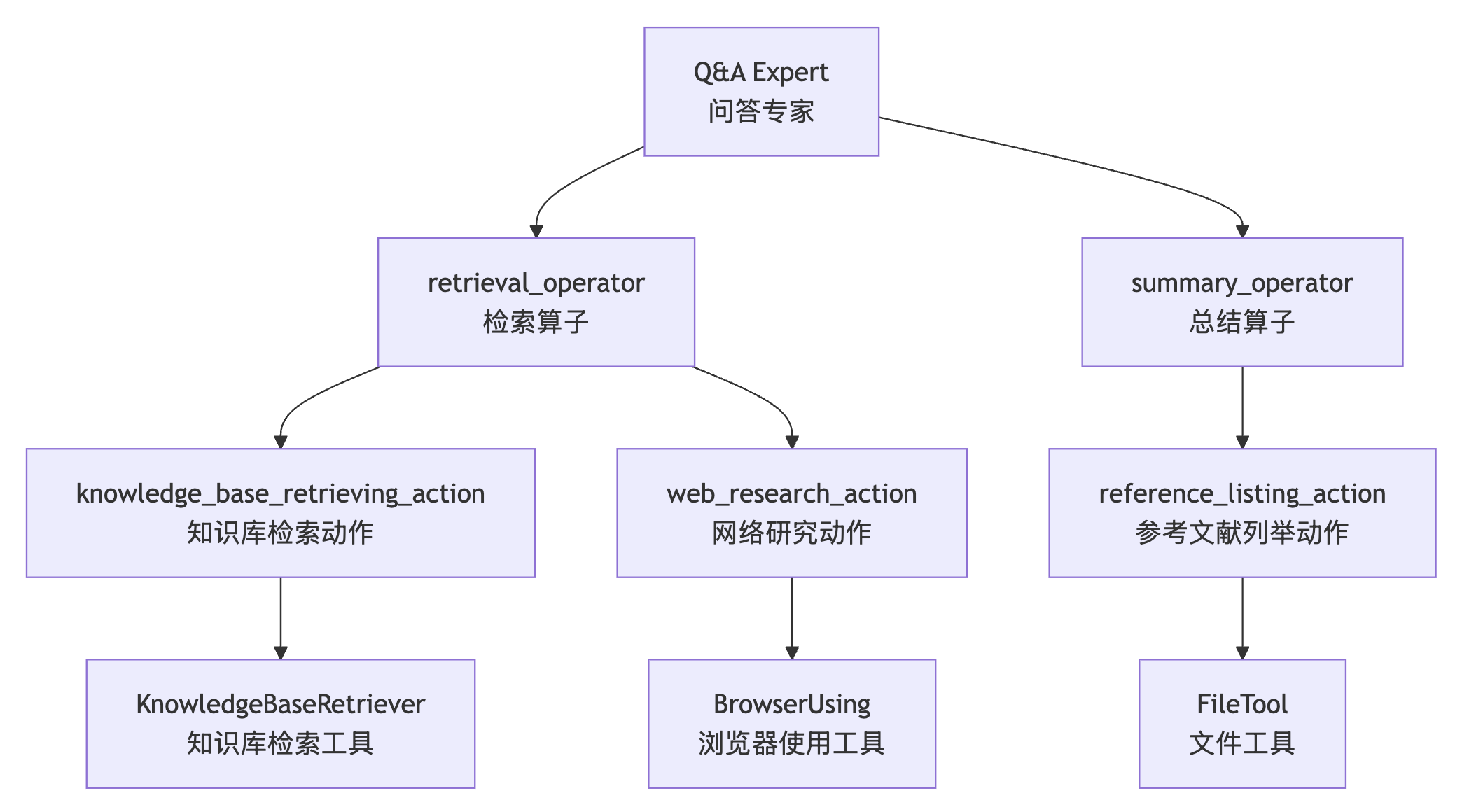

ORDER BY score DESC LIMIT 10;Q&A Expert - 问答专家

Q&A Expert 是通用问答和信息检索专家,具备优先级多源研究能力,优先使用知识库检索作为主要信息源,必要时进行网络研究作为补充。

它的核心工具包括:

- KnowledgeBaseRetriever:从外部知识库中检索相关文档和信息;

- BrowserUsing:使用浏览器进行网络搜索和内容抓取,基于 MCP 协议实现;

- FileTool:文件系统操作工具,用于读写本地文件;

其中 BrowserUsing 是一个 MCP 工具,能基于 Playwright 操作浏览器,运行程序时通过 start_mcp_server.sh 脚本启动:

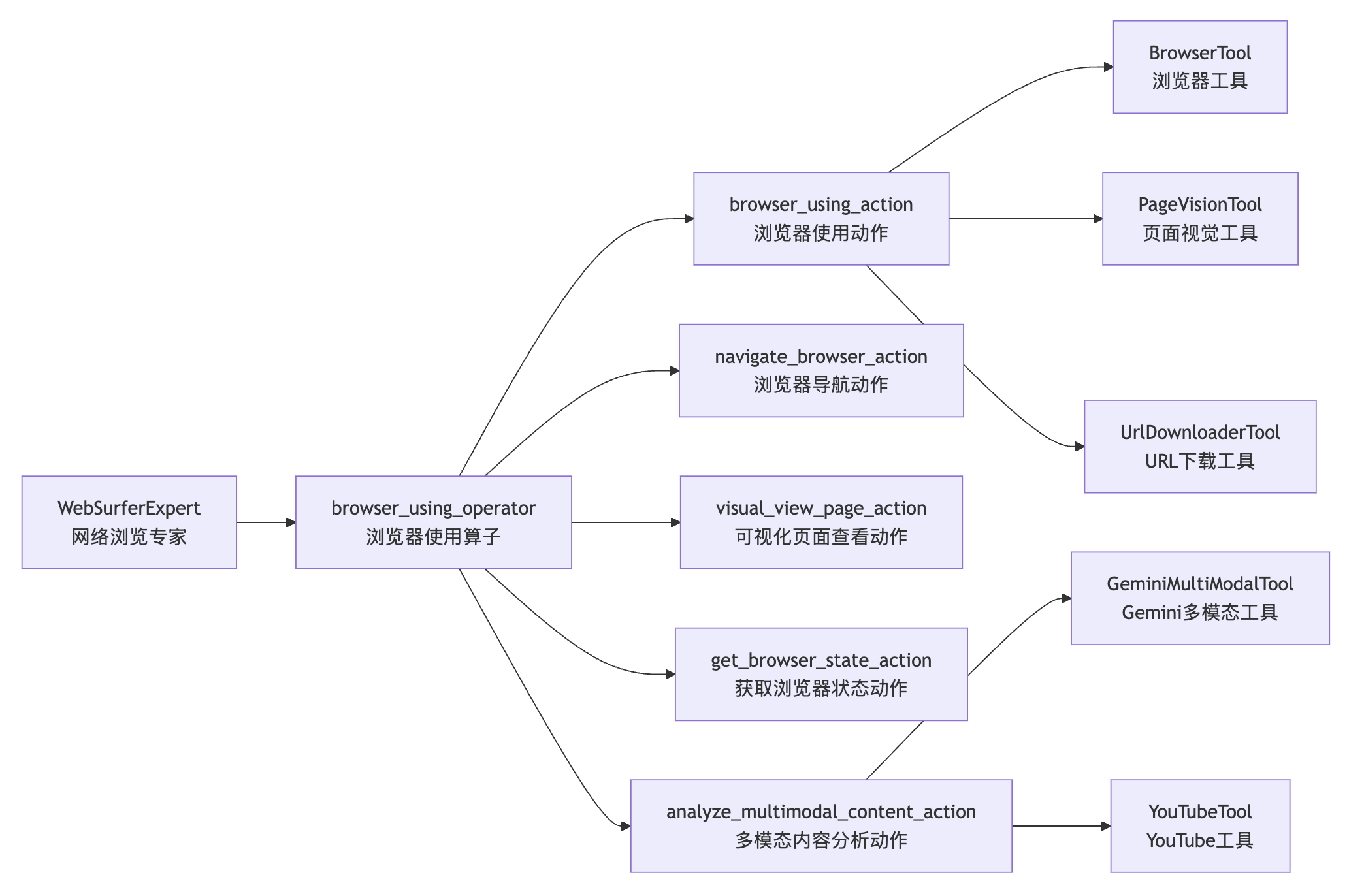

$ npx @playwright/mcp@latest --port 8931WebSurferExpert - 网络浏览专家

WebSurferExpert 负责所有在线信息获取任务,具备多模态分析能力,可以处理网页中的图像、音频和 PDF 文件。

它的核心工具包括:

- BrowserTool:基于

browser-use的浏览器自动化工具,支持网页导航和交互; - UrlDownloaderTool:从 URL 下载文件的工具;

- GeminiMultiModalTool:基于 Gemini 的多模态分析工具,支持图像、音频等内容分析;

- PageVisionTool:页面视觉分析工具,能够理解网页的视觉布局和内容,它首先通过

browser-use将网页保存成 PDF,然后调用 Gemini 多模态大模型对其进行分析; - YouTubeTool:YouTube 视频内容分析工具;

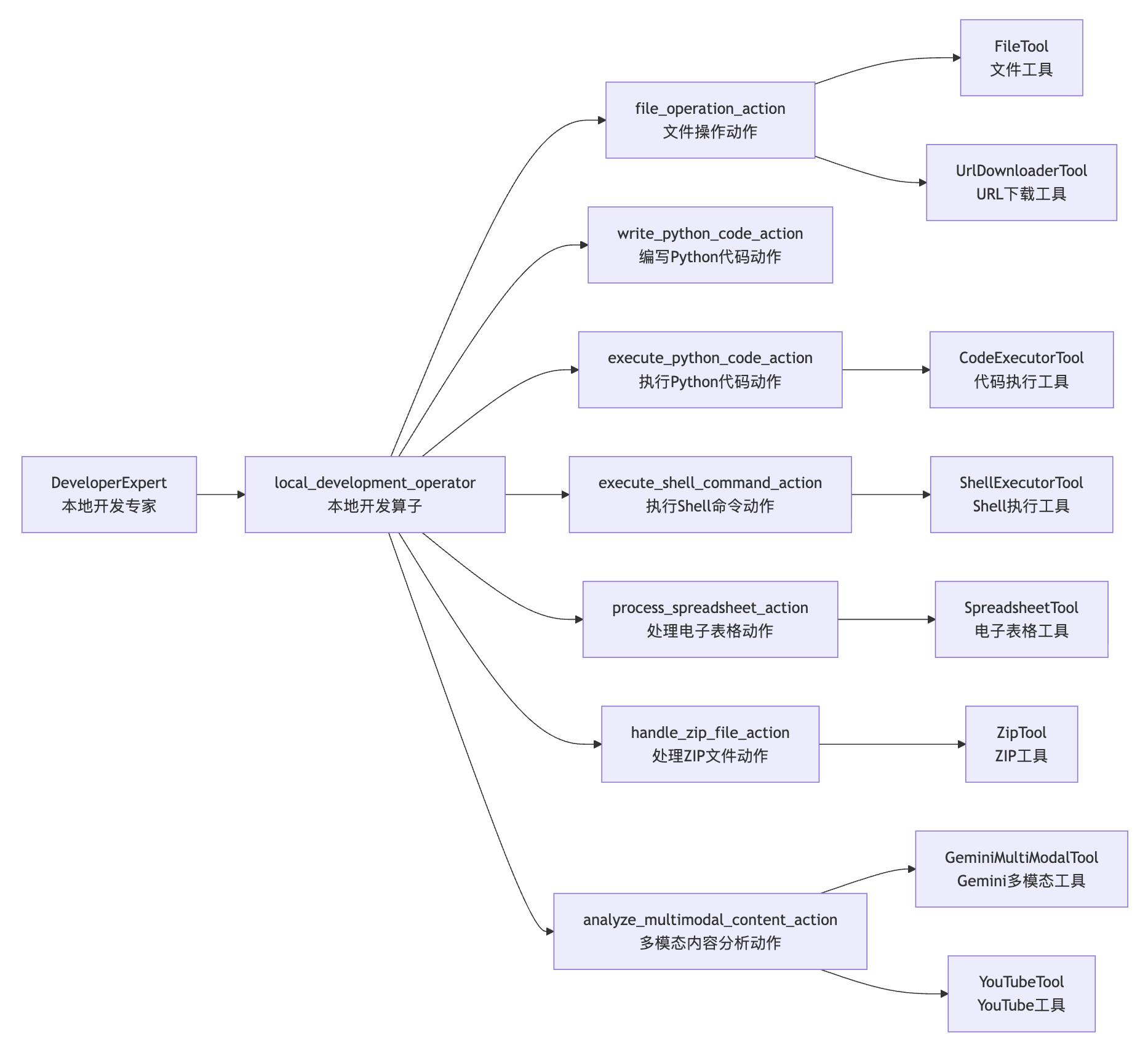

DeveloperExpert - 本地开发专家

DeveloperExpert 负责所有本地环境中的操作,包括文件读写、数据处理、代码执行等任务。

它的核心工具包括:

- CodeExecutorTool:执行 Python 代码的工具,支持动态代码执行;

- ShellExecutorTool:执行 Shell 命令的工具;

- SpreadsheetTool:处理电子表格文件的工具,比如 Excel、CSV 等;

- ZipTool:处理 ZIP 压缩文件的工具,支持压缩和解压操作;

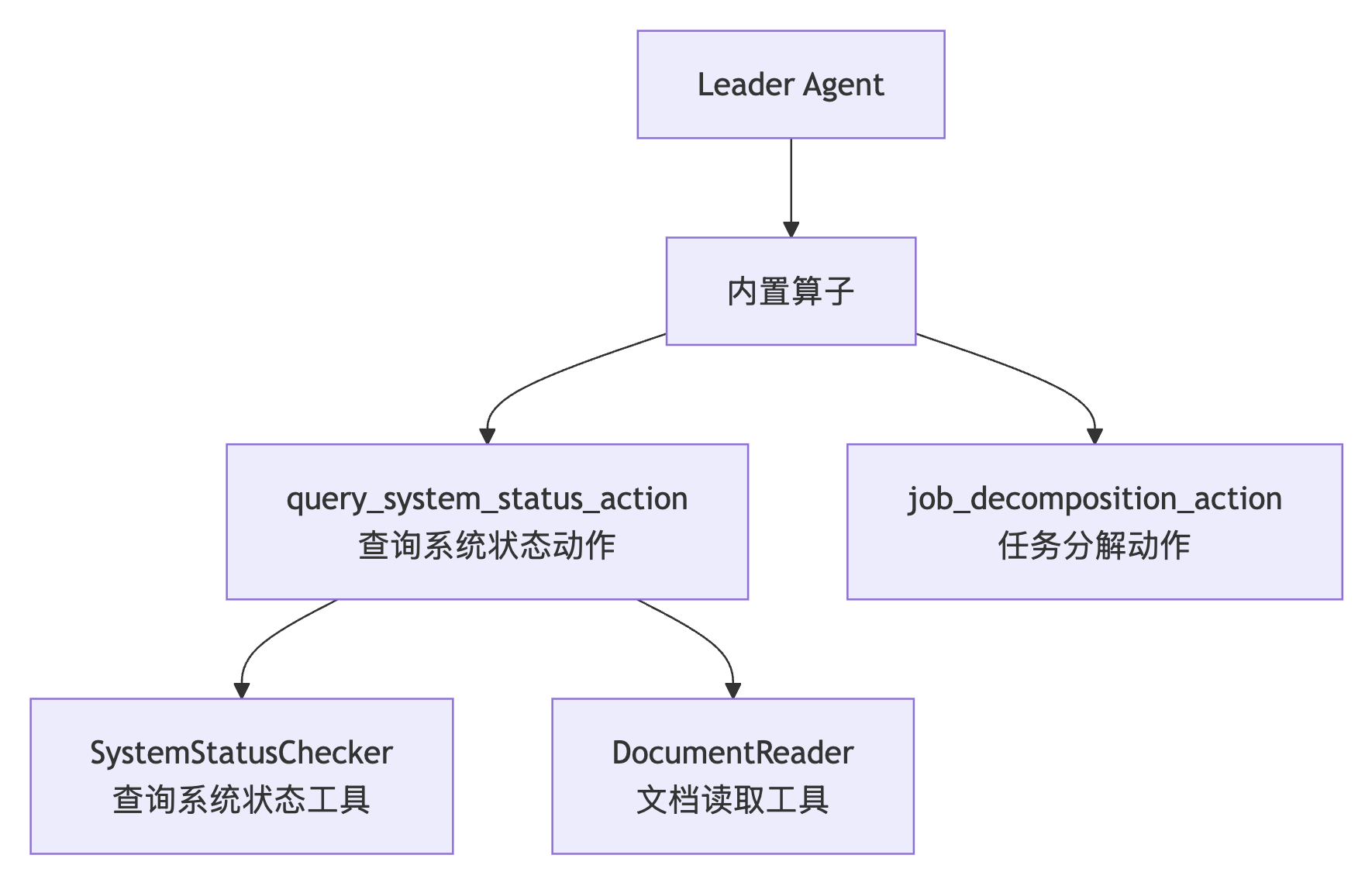

Leader 智能体

除了 Expert 智能体的特定工具之外,Chat2Graph 还有一个 Leader 智能体。

它提供了一个系统级的工具:

- SystemStatusChecker:查询系统状态的工具,帮助智能体了解当前系统的运行状态,用于更好的推理和决策;

工具的实现

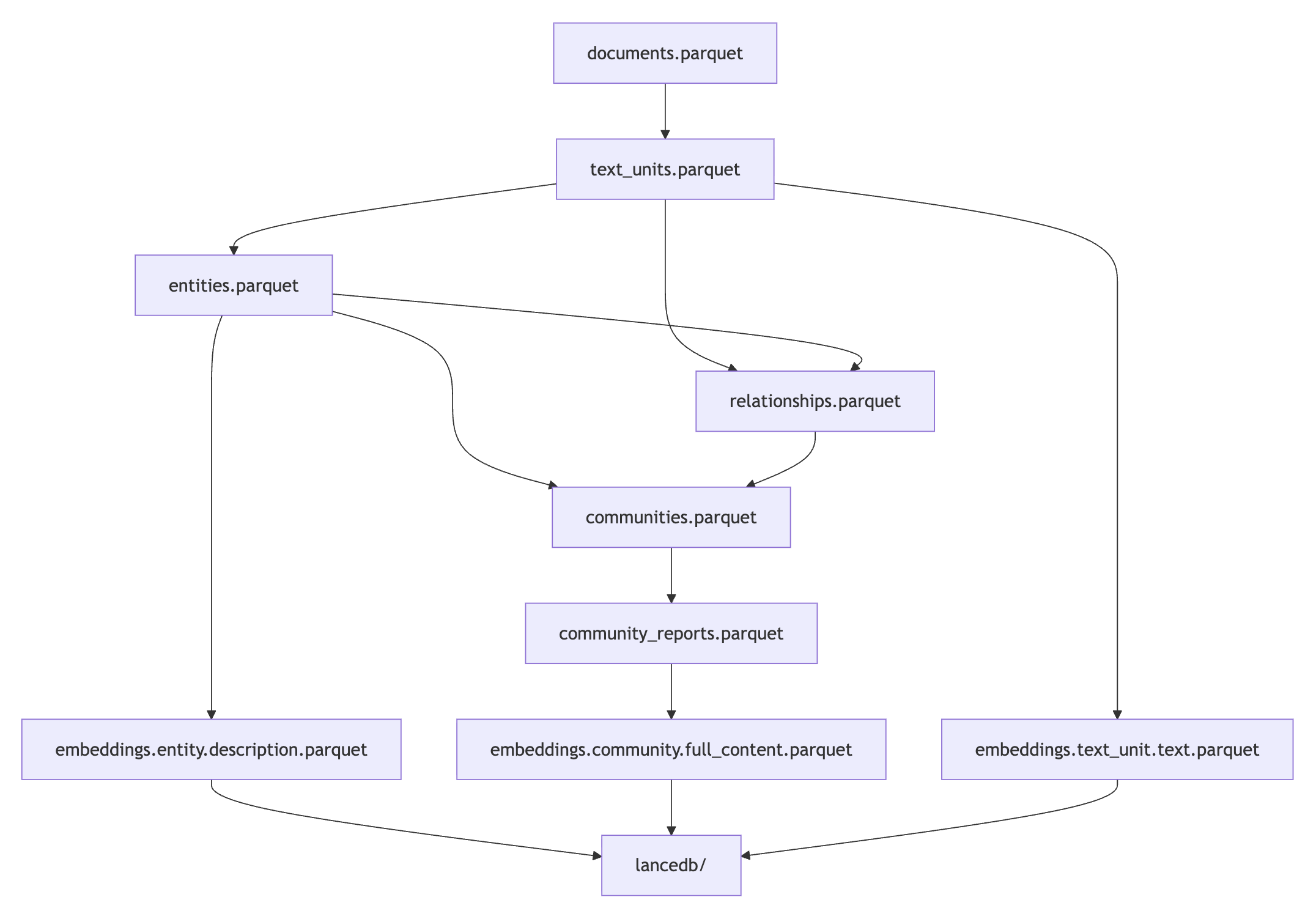

Chat2Graph 中的工具主要分为两种类型:本地工具(LOCAL_TOOL) 和 MCP 工具(MCP_TOOL)。

本地工具是直接在 Agent 运行的 Python 环境中通过函数调用执行的工具。这些工具通过 module_path 指向包含工具实现的 Python 模块。比如下面是文档读取工具的定义:

tools:

- &document_reader_tool

name: "DocumentReader"

module_path: "app.plugin.neo4j.resource.graph_modeling"其实现位于 app/plugin/neo4j/resource/graph_modeling.py 文件中的 DocumentReader 类:

class DocumentReader(Tool):

"""Tool for analyzing document content."""

async def read_document(self, file_service: FileService, file_id: str) -> str:

"""Read the document content given the document name and chapter name.

Args:

file_id (str): The ID of the file to be used to fetch the doc content.

Returns:

The content of the document.

"""

return file_service.read_file(file_id=file_id)Chat2Graph 同时支持同步或异步函数,它会自动检测函数类型,并适配调用方式(基于 inspect 库的 iscoroutinefunction() 函数实现):

# execute function call

if inspect.iscoroutinefunction(func):

result = await func(**func_args)

else:

result = func(**func_args)MCP 工具基于 Model Context Protocol 协议,用于与独立的外部进程或服务进行交互。这对于集成非 Python 实现的或需要隔离环境的复杂工具(如 Playwright 浏览器自动化)至关重要。下面是两个 MCP 工具的示例:

- &browser_tool

name: "BrowserUsing"

type: "MCP"

mcp_transport_config:

transport_type: "SSE"

url: "http://localhost:8931/sse"

- &file_tool

name: "FileTool"

type: "MCP"

mcp_transport_config:

transport_type: "STDIO"

command: "npx"

args: ["@modelcontextprotocol/server-filesystem", "."]MCP 工具的配置包括:

transport_type:支持STDIO、SSE、WEBSOCKET、STREAMABLE_HTTP四种不同的通信协议;command/args:启动外部进程的命令和参数,适用于STDIO模式;url:连接外部服务的网络地址,适用于SSE、WEBSOCKET或STREAMABLE_HTTP模式;

MCP 工具的实现位于 app/core/toolkit/mcp/mcp_connection.py 文件:

class McpConnection(ToolConnection):

# 调用 MCP 工具

async def call(self, tool_name: str, **kwargs) -> List[ContentBlock]:

with self._lock:

result = await self._session.call_tool(tool_name, kwargs or {})

return result.content

# 根据通信协议创建 MCP 连接

async def connect(self) -> None:

with self._lock:

# 建立连接

if transport_config.transport_type == McpTransportType.STDIO:

await self._connect_stdio()

elif transport_config.transport_type == McpTransportType.SSE:

await self._connect_sse()

elif transport_config.transport_type == McpTransportType.WEBSOCKET:

await self._connect_websocket()

elif transport_config.transport_type == McpTransportType.STREAMABLE_HTTP:

await self._connect_streamable_http()

else:

raise ValueError(f"Unsupported transport type: {transport_config.transport_type}")

# 初始化会话

session: ClientSession = cast(ClientSession, self._session)

await session.initialize()这段代码基于 MCP 官方的 Python SDK 实现,其用法可参考文档:

小结

今天我们详细盘点了 Chat2Graph 中的所有专家和工具,通过清晰的职责划分,不同专家可完成从图谱建模、数据提取、查询分析、知识问答等不同的任务。此外,还简单讲解了工具的实现原理,支持本地工具和 MCP 工具两种类型,满足不同场景的需求。

Chat2Graph 通过这种分层的 专家-算子-动作-工具 架构,不仅实现了复杂任务的有序执行,还为图原生智能体系统提供了一个完整的工具生态。每个专家都在自己的专业领域内发挥最大价值,通过丰富的工具集合来完成具体的任务执行。