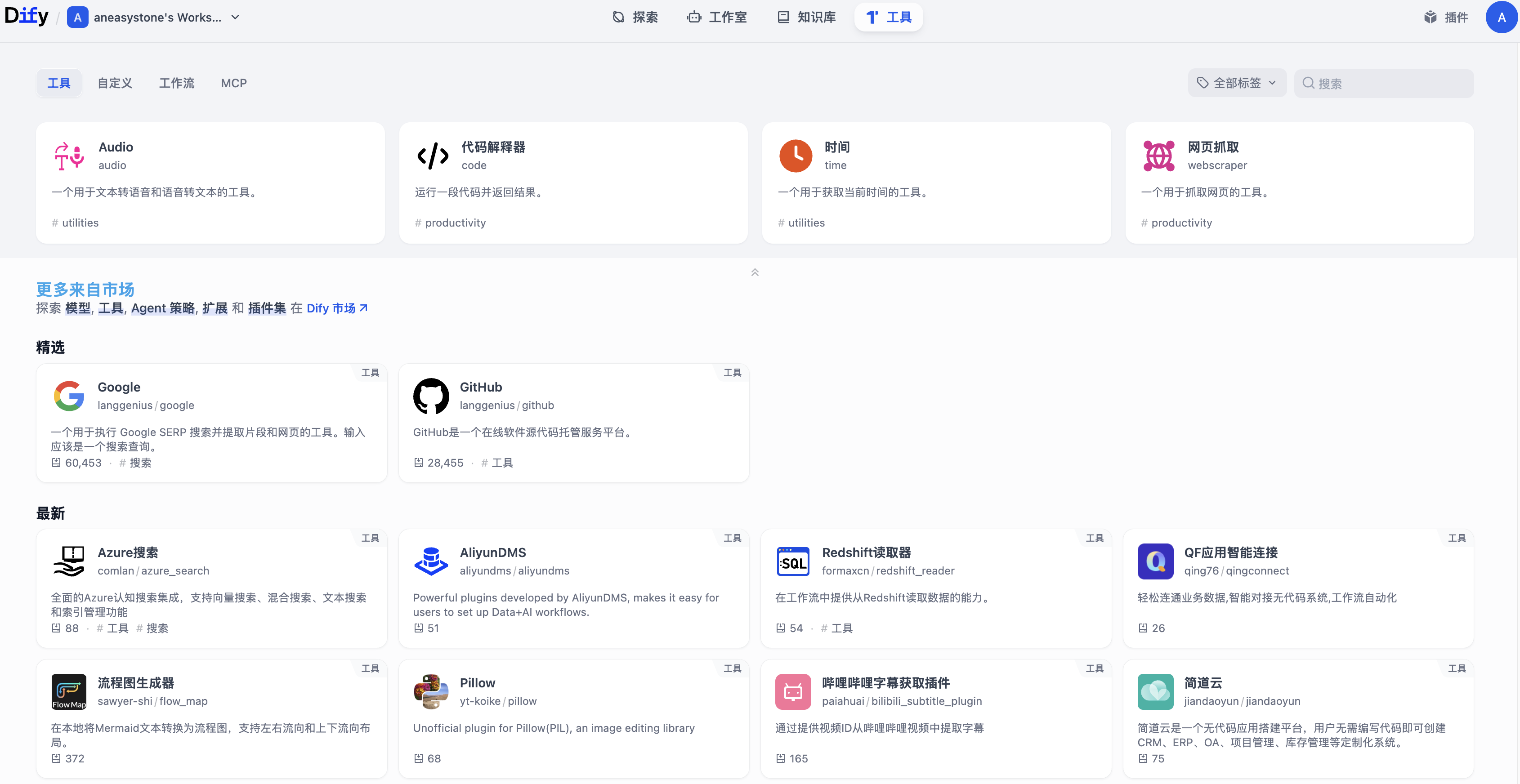

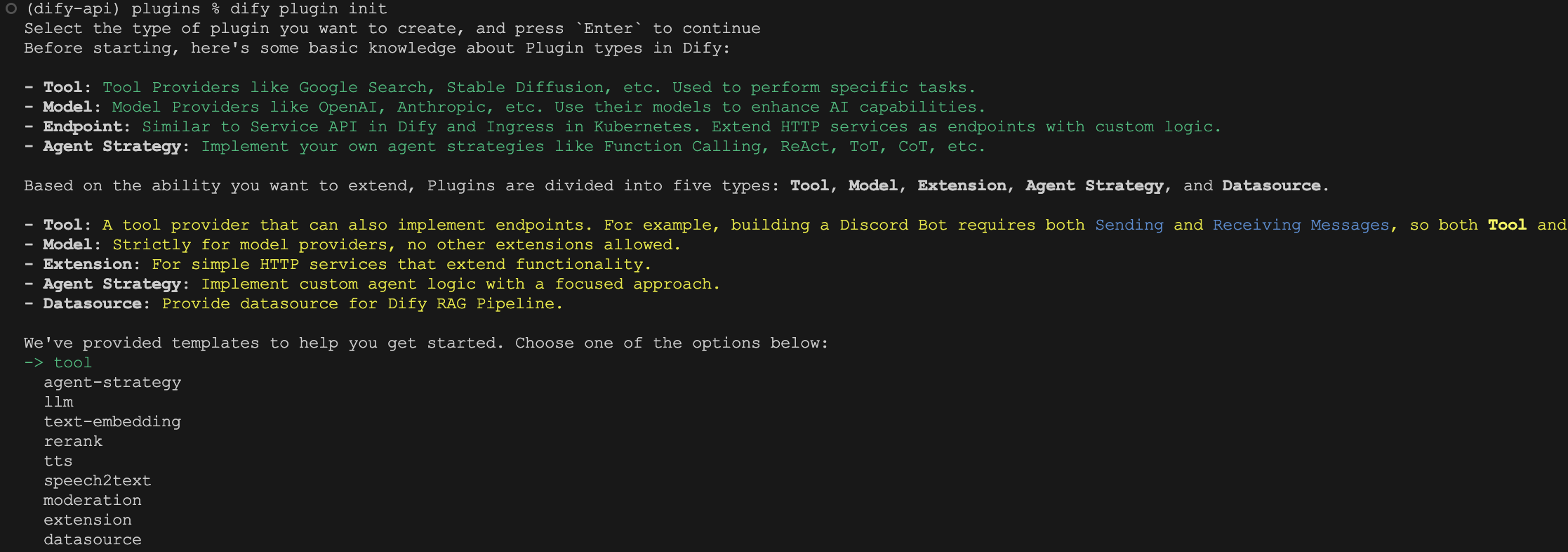

在上一篇文章中,我们讲到了 Dify 的工具系统,其中有一个代码执行的内置工具非常重要,无论是在工作流的代码节点中执行用户代码,还是在智能体中作为 Code Interpreter 调用,都离不开这个工具。为了执行用户代码,Dify 需要一个安全的、隔离的、可控的代码执行环境,这也就是本文的主角 —— Dify 代码沙箱。

如果没有完善的沙箱隔离机制,恶意用户可以利用代码执行漏洞访问系统文件、盗取数据、甚至获得整个服务器的控制权。因此,Dify 在代码沙箱的设计和实现上下了不少功夫,其中有不少值得学习的点。本文将详细介绍 Dify 代码沙箱的工作原理,以及它所采用的各种安全隔离技术。

代码沙箱概述

代码沙箱(Code Sandbox) 是一个隔离的代码执行环境,允许在受控的环境中安全地运行不信任的代码。它的核心目标是在提供代码执行功能的同时,防止恶意或有缺陷的代码对系统造成危害。

在 Dify 中,代码沙箱主要用于以下场景:

- 工作流代码节点:用户可以在工作流中添加代码节点,用 Python 或 JavaScript 处理工作流中的数据

- 代码执行工具:作为智能体的工具,大模型可以自主调用代码执行器完成计算任务

- 模板转换:在数据处理过程中,使用代码对数据进行转换和清洗

这些场景的共同点是,代码来自于用户或 AI 生成,具有不可预测性,因此必须在沙箱中执行。

沙箱的安全需求

设计一个安全的代码沙箱需要满足以下需求:

| 需求 | 说明 |

|---|

| 进程隔离 | 用户代码运行在独立的进程中,不影响主程序 |

| 文件系统隔离 | 代码无法访问主机系统的文件和目录 |

| 网络隔离 | 代码可以根据配置选择性地访问网络 |

| 系统调用限制 | 代码不能调用危险的系统调用(如 fork、exec 等) |

| 权限限制 | 代码以低权限用户身份运行 |

| 资源限制 | 限制代码的 CPU、内存和执行时间 |

| 代码隐私 | 用户的代码在传输和执行过程中受到保护 |

Dify 通过一个独立的沙箱服务 dify-sandbox 来实现这些需求,它采用了 Linux 提供的多种安全机制,构建了一套分层的防御体系。

代码执行的实现

在深入 Dify 的代码沙箱之前,让我们来看下代码执行相关的逻辑,其实现位于 CodeExecutor 类:

class CodeExecutor:

@classmethod

def execute_code(cls, language: CodeLanguage, preload: str, code: str) -> str:

"""

调用代码沙箱,执行代码

"""

# 接口地址

url = code_execution_endpoint_url / "v1" / "sandbox" / "run"

# 简单鉴权

headers = {"X-Api-Key": dify_config.CODE_EXECUTION_API_KEY}

# 接口入参

data = {

"language": cls.code_language_to_running_language.get(language),

"code": code,

"preload": preload,

"enable_network": True,

}

# 发送请求

response = post(

str(url),

json=data,

headers=headers,

timeout=Timeout(

connect=dify_config.CODE_EXECUTION_CONNECT_TIMEOUT,

read=dify_config.CODE_EXECUTION_READ_TIMEOUT,

write=dify_config.CODE_EXECUTION_WRITE_TIMEOUT,

pool=None,

),

)

# 获取 stdout 输出

response_data = response.json()

response_code = CodeExecutionResponse(**response_data)

return response_code.data.stdout or ""

@classmethod

def execute_workflow_code_template(cls, language: CodeLanguage, code: str, inputs: Mapping[str, Any]):

"""

执行工作流代码节点

"""

# 将用户代码和输入参数嵌入预置的代码模板

template_transformer = cls.code_template_transformers.get(language)

runner, preload = template_transformer.transform_caller(code, inputs)

try:

# 调用代码执行

response = cls.execute_code(language, preload, runner)

except CodeExecutionError as e:

raise e

# 将执行结果转换为工作流的节点出参

return template_transformer.transform_response(response)

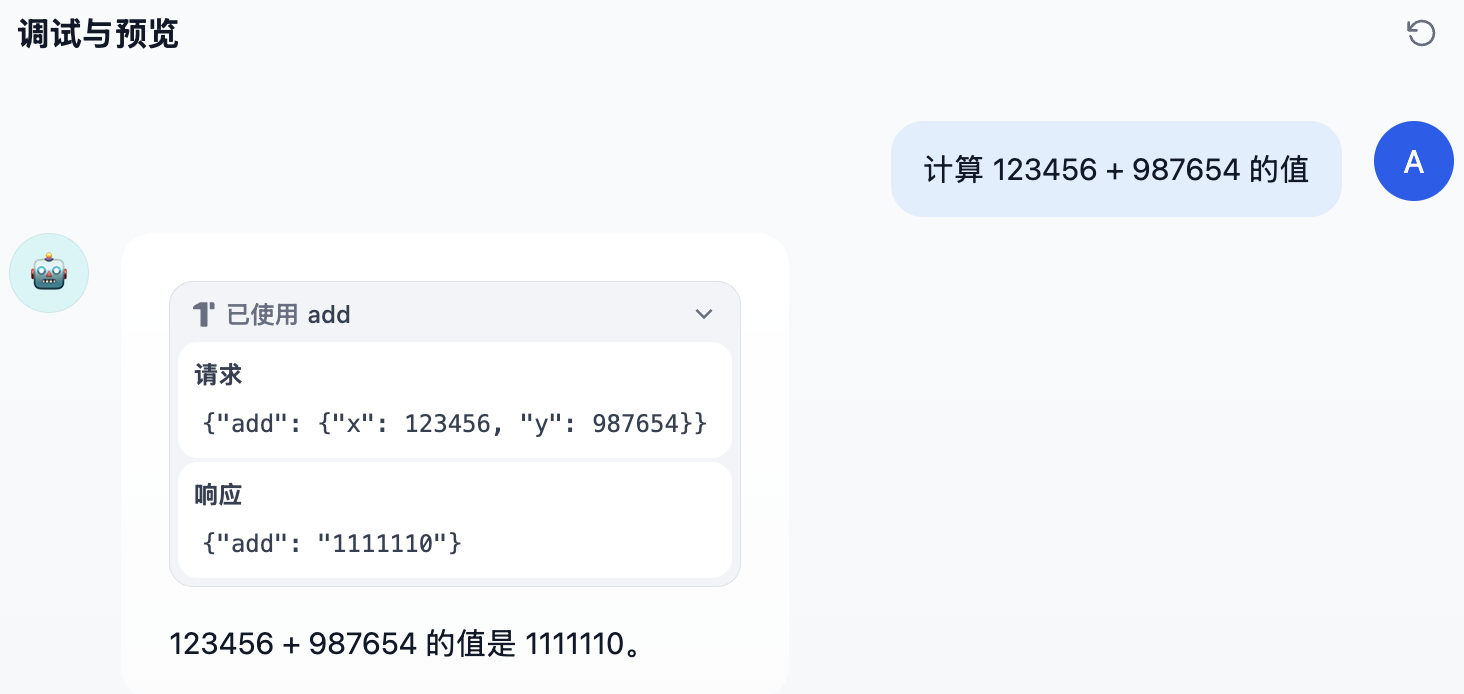

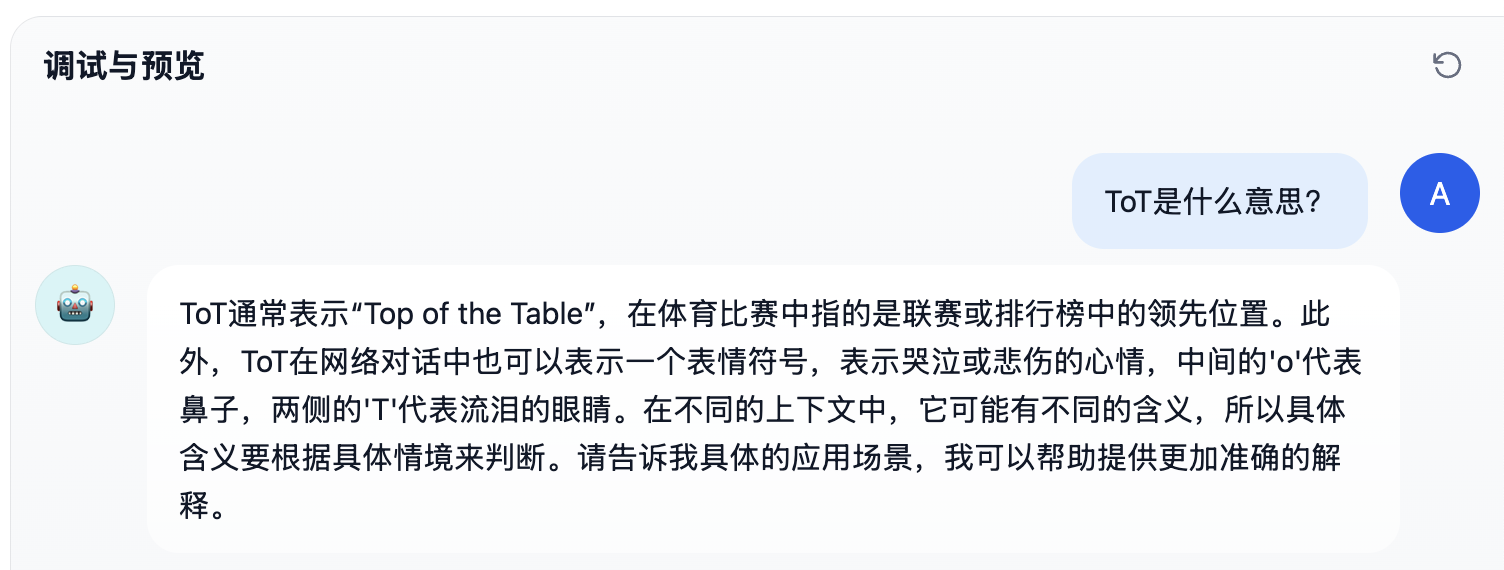

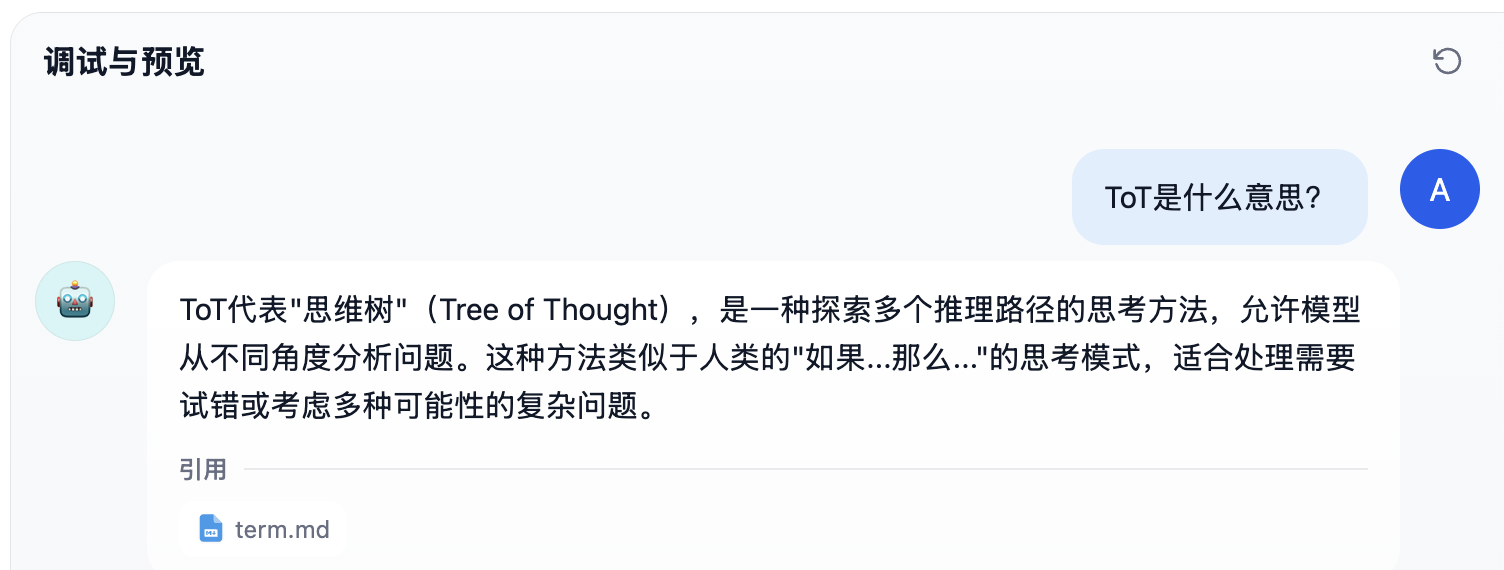

其中 execute_workflow_code_template() 函数负责工作流中的代码节点的执行,注意它并没有直接执行用户的代码,而是做了一层模板转换。因为代码执行服务是通过标准输出获取执行结果的,而工作流的代码节点中用户输入的代码必须包含一个 main() 入口:

def main(x: int, y: int) -> dict:

return {

'sum' : x + y

}

如果直接执行不会有任何输出,所以 Dify 在调用代码执行服务之前,先使用一段预置的代码模板将用户代码和输入参数包起来。模板如下:

# 用户代码,申明 main 函数

{cls._code_placeholder}

import json

from base64 import b64decode

# 输入参数

inputs_obj = json.loads(b64decode('{cls._inputs_placeholder}').decode('utf-8'))

# 执行 main 函数

output_obj = main(**inputs_obj)

# 将输出转换为 JSON 格式并打印输出

output_json = json.dumps(output_obj, indent=4)

result = f'''<<RESULT>>{{output_json}}<<RESULT>>'''

print(result)

最终的输出结果会被转换为 JSON 格式并通过 print 打印出来,打印的时候加上 <<RESULT>> 这个特殊标签,防止 main 函数里其他的 print 对结果造成干扰,方便解析。

另外,CodeExecutor 中还有一个 execute_code() 函数,这才是真正的代码执行入口,支持 Python 或 JavaScript 两种编程语言,它负责将代码发送到代码沙箱服务并处理返回结果:

$ curl -X POST http://127.0.0.1:8194/v1/sandbox/run \

-H "X-Api-Key: dify-sandbox" \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{

"language": "python3",

"code": "print('"'"'hello'"'"')",

"preload": "",

"enable_network": true

}'

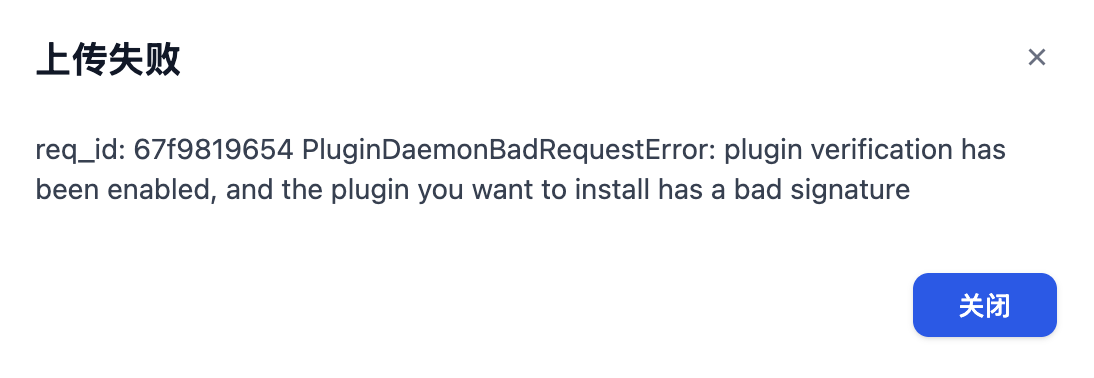

该接口通过 X-Api-Key 头支持简单的鉴权,该值可以在 .env 文件中修改:

CODE_EXECUTION_ENDPOINT=http://127.0.0.1:8194

CODE_EXECUTION_API_KEY=dify-sandbox

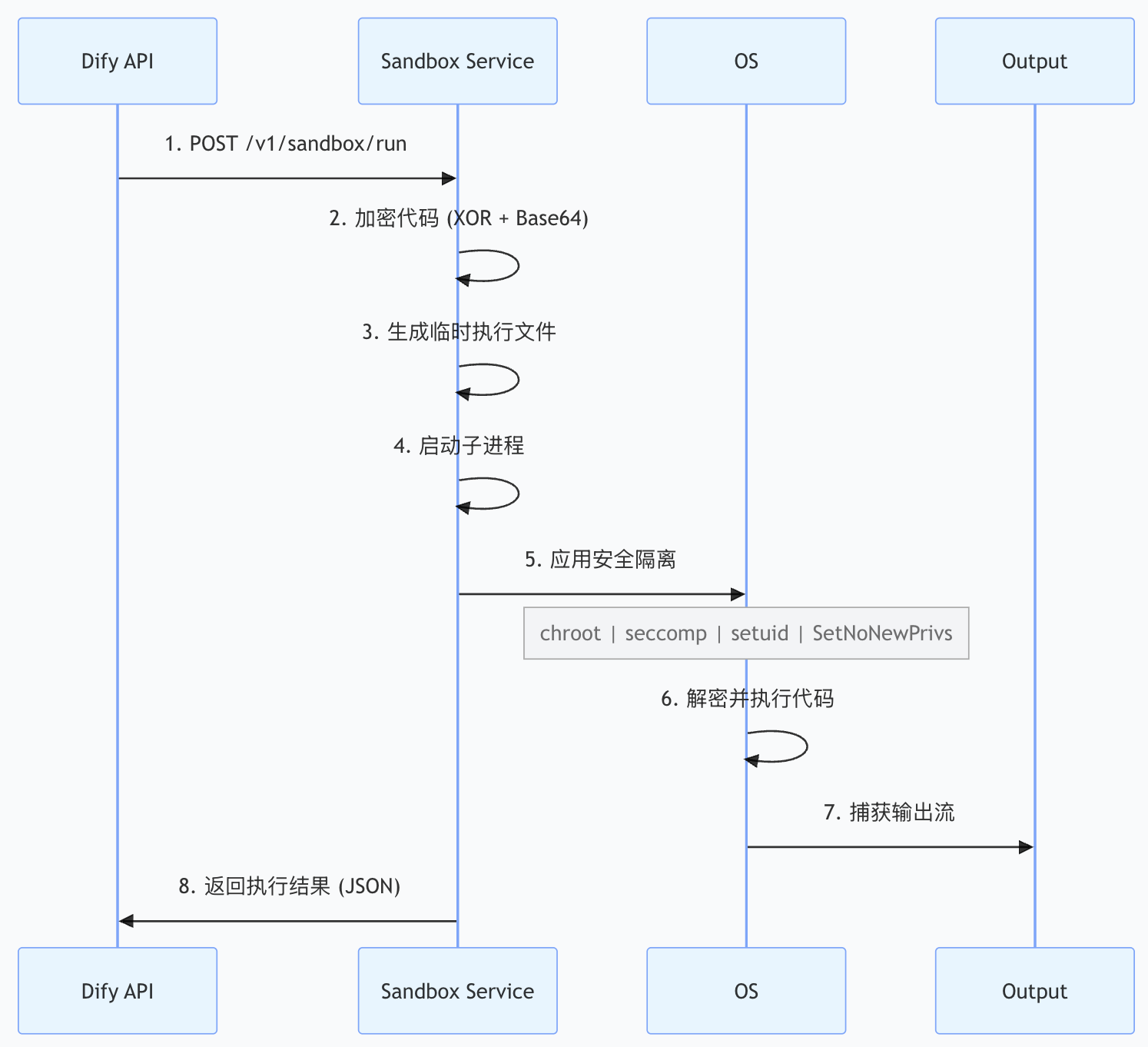

Dify 代码沙箱架构

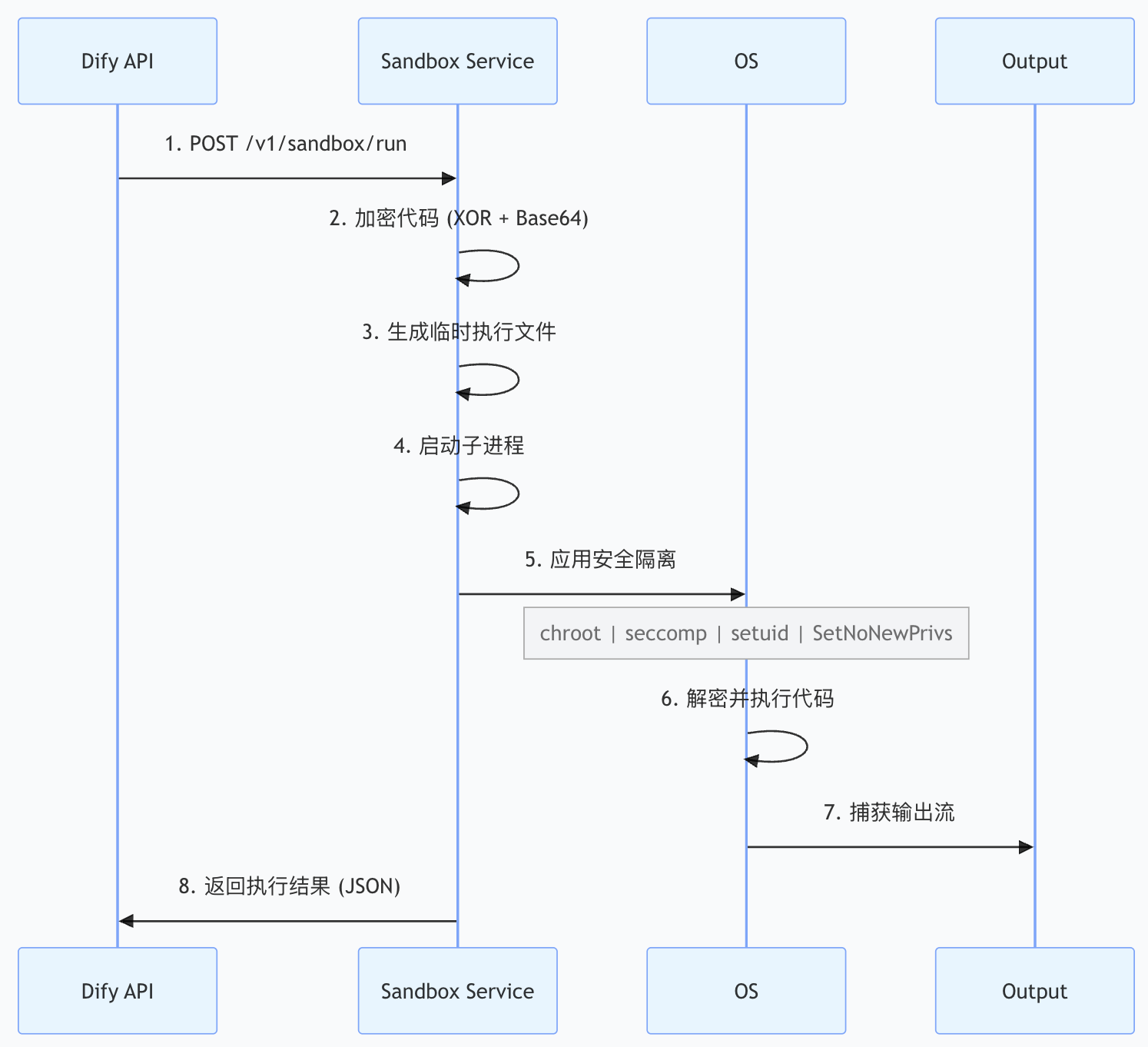

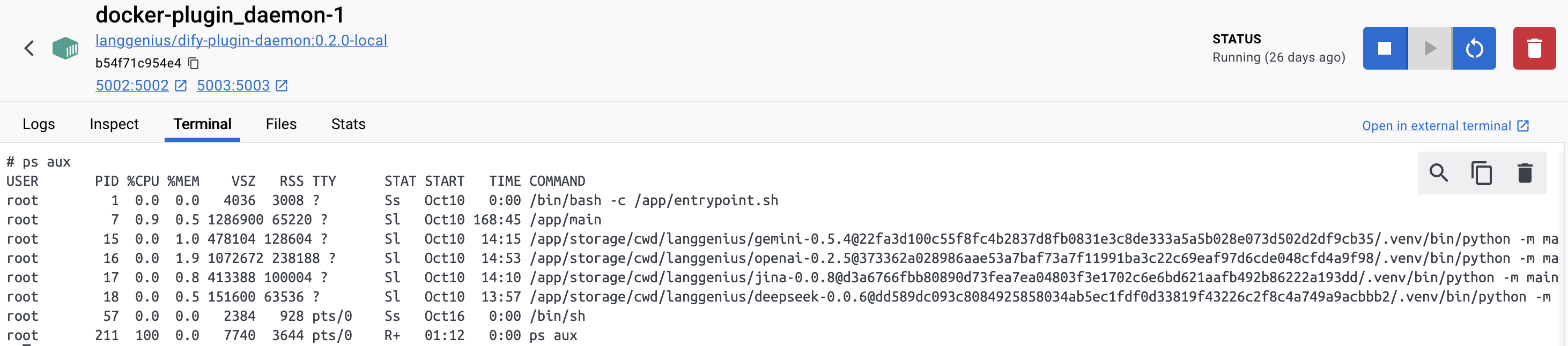

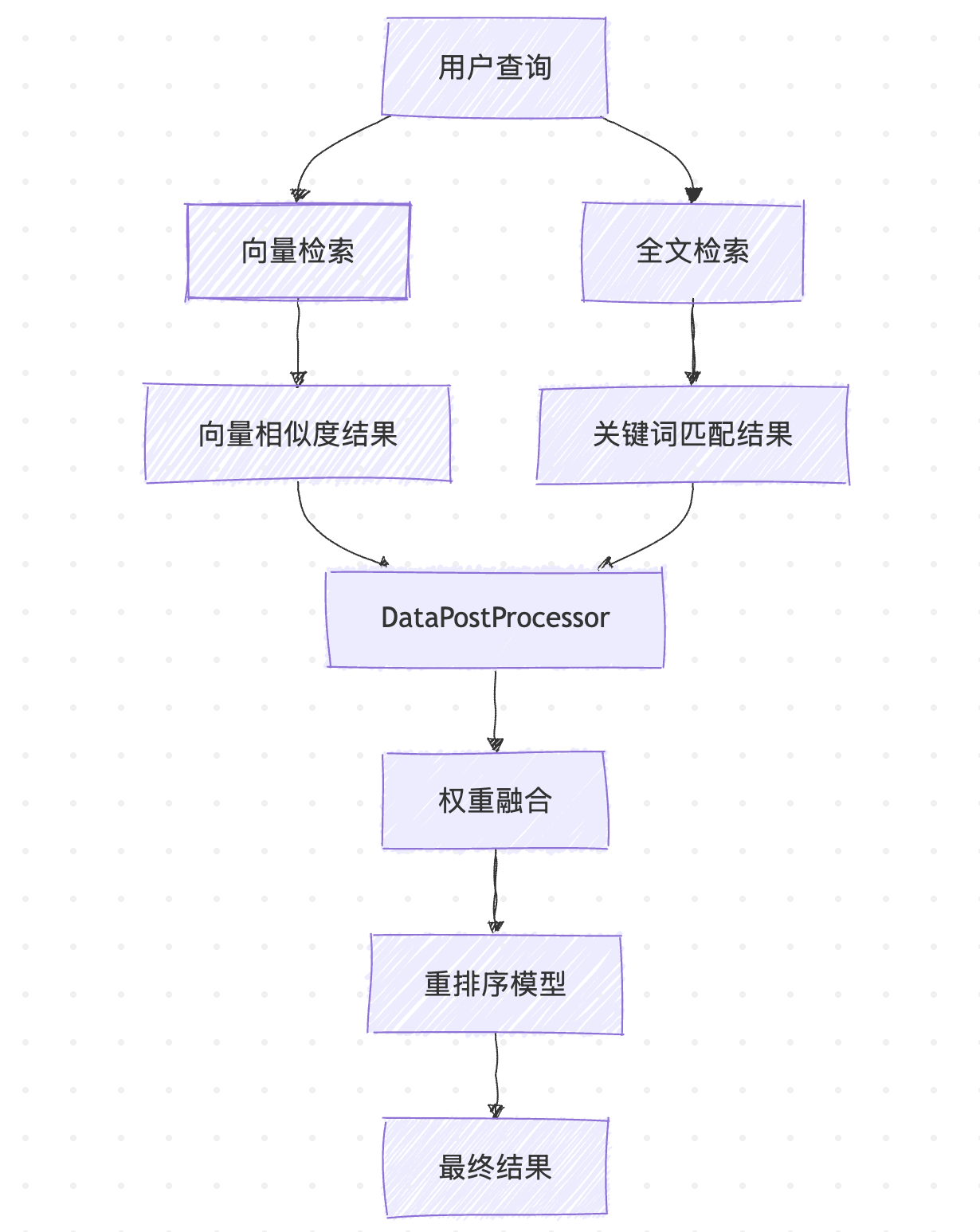

Dify 的代码沙箱服务以 Docker 容器运行,采用了 防御纵深(Defense in Depth) 的设计思想,实现了多层安全防御,即使某一层防御被突破,其他层仍然能够保护系统。其执行流程如下:

整个过程涉及多个安全层,下面我们逐一探讨。

第一层:代码加密与编码

Dify 的代码沙箱在执行用户代码时,首先会将用户代码写到一个临时文件中,然后再启动 Python 或 Node.js 去运行该脚本文件,通过捕获 Python 或 Node.js 进程的 stdout 和 stderr 获取代码执行结果。

为了防止用户的代码以明文形式出现在磁盘上,Dify 在写入临时文件时对代码做了一次简单的加密:

// 生成一个 512 字节的随机密钥

key_len := 64

key := make([]byte, key_len)

_, err := rand.Read(key)

// 加密代码:采用简单的 XOR 加密,将代码与密钥进行 XOR 操作

encrypted_code := make([]byte, len(code))

for i := 0; i < len(code); i++ {

encrypted_code[i] = code[i] ^ key[i%key_len]

}

// 对加密后的代码进行 Base64 编码

code = base64.StdEncoding.EncodeToString(encrypted_code)

// 对密钥进行 Base64 编码

encoded_key := base64.StdEncoding.EncodeToString(key)

用户的代码也不是直接执行的,而是通过另一个模板文件 prescript.py 动态生成的,可以在这个模板文件中看到用户代码的解密过程:

from base64 import b64decode

# 解码密钥

key = b64decode(key)

# 解码用户代码

code = b64decode("{{code}}")

# 定义解密函数

def decrypt(code, key):

key_len = len(key)

code_len = len(code)

code = bytearray(code)

for i in range(code_len):

code[i] = code[i] ^ key[i % key_len] # XOR 操作

return bytes(code)

# 解密用户代码

code = decrypt(code, key)

# 执行用户代码

exec(code)

虽然 XOR 加密的安全性相对较弱,但由于这个密钥是一次性的,考虑到所有操作都在容器中,以及配合其他安全机制,这种方案在实践中是足够的。

第二层:进程隔离

每次代码执行都会创建一个独立的子进程,用户代码在这个进程中运行,与沙箱服务的主进程完全隔离。这样,即使代码因某种原因崩溃或消耗过多资源,也不会影响沙箱服务本身。另外,参考 docker/volumes/sandbox/conf/config.yaml 文件,沙箱还支持配置以下资源限制:

| 配置项 | 说明 | 默认值 |

|---|

| max_workers | 最大并发执行进程数 | 4 |

| max_requests | 请求队列大小 | 50 |

| worker_timeout | 单个代码执行的超时时间 | 5 秒 |

超过超时时间的进程会被强制杀死,这是一个重要的资源保护机制。

第三层:文件系统隔离

chroot 是 Linux 提供的一个系统调用,可以改变进程的根目录。当一个进程执行 chroot("/some/path") 后,对于这个进程来说,/some/path 就变成了新的根目录,进程无法访问此目录之外的任何文件。

在 Dify 沙箱中,Python 代码执行时会被 chroot 到一个特殊的沙箱目录,如 /var/sandbox/sandbox-python 目录。这个目录包含了 Python 运行时所需的最小文件集合。这样,即使用户代码尝试执行 open("/etc/passwd"),它实际上会尝试打开 /var/sandbox/sandbox-python/etc/passwd,而这个文件并不存在,因此访问会被拒绝。

这个最小化的文件系统被称为 chroot 监狱,即使用户代码知道绝对路径,也无法访问这个监狱之外的文件。

Dify 沙箱通过 Go 语言的 syscall.Chroot() 系统调用实现该功能:

import "syscall"

func InitSeccomp(uid int, gid int, enable_network bool) error {

err := syscall.Chroot(".")

// 其他安全措施...

}

需要注意的是,chroot 本身并不是一个强大的安全机制,如果进程有能力调用 chdir() 和其他系统调用,可能找到逃逸的方式,需要配合其他机制来形成完整的防护。因此,Dify 在应用 chroot 的同时,还使用了 seccomp 来限制进程可以调用的系统调用,后面我们会具体介绍。

第四层:用户权限隔离

沙箱中的代码不应该以 root 身份运行。Dify 在代码执行时,会使用 setuid 和 setgid 系统调用,将进程的用户身份和组身份切换到一个非特权用户:

import "syscall"

func InitSeccomp(uid int, gid int, enable_network bool) error {

// 其他安全措施...

// setuid

err = syscall.Setuid(uid)

// setgid

err = syscall.Setgid(gid)

}

这个非特权用户名为 sandbox,ID 为 65537,是由沙箱服务在启动时自动创建的。

这样做的好处是:

- 限制文件和目录的访问权限(基于文件的 Unix 权限位)

- 防止进程获得 root 权限进行的操作

- 减小代码逃逸后的影响范围

除了权限降级外,Dify 还使用了 prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS) 系统调用来禁止进程及其所有子进程获得新的权限:

import "github.com/langgenius/dify-sandbox/internal/core/lib"

func InitSeccomp(uid int, gid int, enable_network bool) error {

// 其他安全措施...

lib.SetNoNewPrivs()

// 其他安全措施...

}

其中 SetNoNewPrivs() 函数通过调用 Go 语言的 syscall.Syscall6() 系统调用设置进程的 PR_SET_NO_NEW_PRIVS 标志:

func SetNoNewPrivs() error {

// syscall.SYS_PRCTL 表示 Linux 的 prctl 系统调用,用于操作进程的各种属性

// 它的第一个参数 0x26 是 PR_SET_NO_NEW_PRIVS 标志常数的十六进制值

// 它的第二个参数 1 表示启用该标志

_, _, e := syscall.Syscall6(syscall.SYS_PRCTL, 0x26, 1, 0, 0, 0, 0)

}

这个标志的作用是,即使进程调用了一个设置了 setuid 位的二进制文件(如 sudo),也无法获得额外的权限。这是一个额外的保护层,防止通过特殊的二进制文件实现权限提升。

第五层:系统调用隔离

Seccomp(Secure Computing Mode) 是 Linux 内核提供的一个强大的安全机制,它允许进程通过 BPF(Berkeley Packet Filter) 程序来过滤系统调用。当进程执行被禁用的系统调用时,内核会立即终止该进程或返回错误。

Seccomp 使用 BPF 字节码来实现系统调用过滤,当进程执行系统调用时,内核会执行这个 BPF 程序来决定是否允许该调用。BPF 程序的结果有几种可能:

| 返回值 | 说明 |

|---|

| SECCOMP_RET_ALLOW | 允许系统调用执行 |

| SECCOMP_RET_ERRNO | 返回错误码,进程继续执行 |

| SECCOMP_RET_KILL_PROCESS | 杀死整个进程(推荐) |

| SECCOMP_RET_KILL_THREAD | 杀死当前线程 |

| SECCOMP_RET_TRAP | 发送信号给进程 |

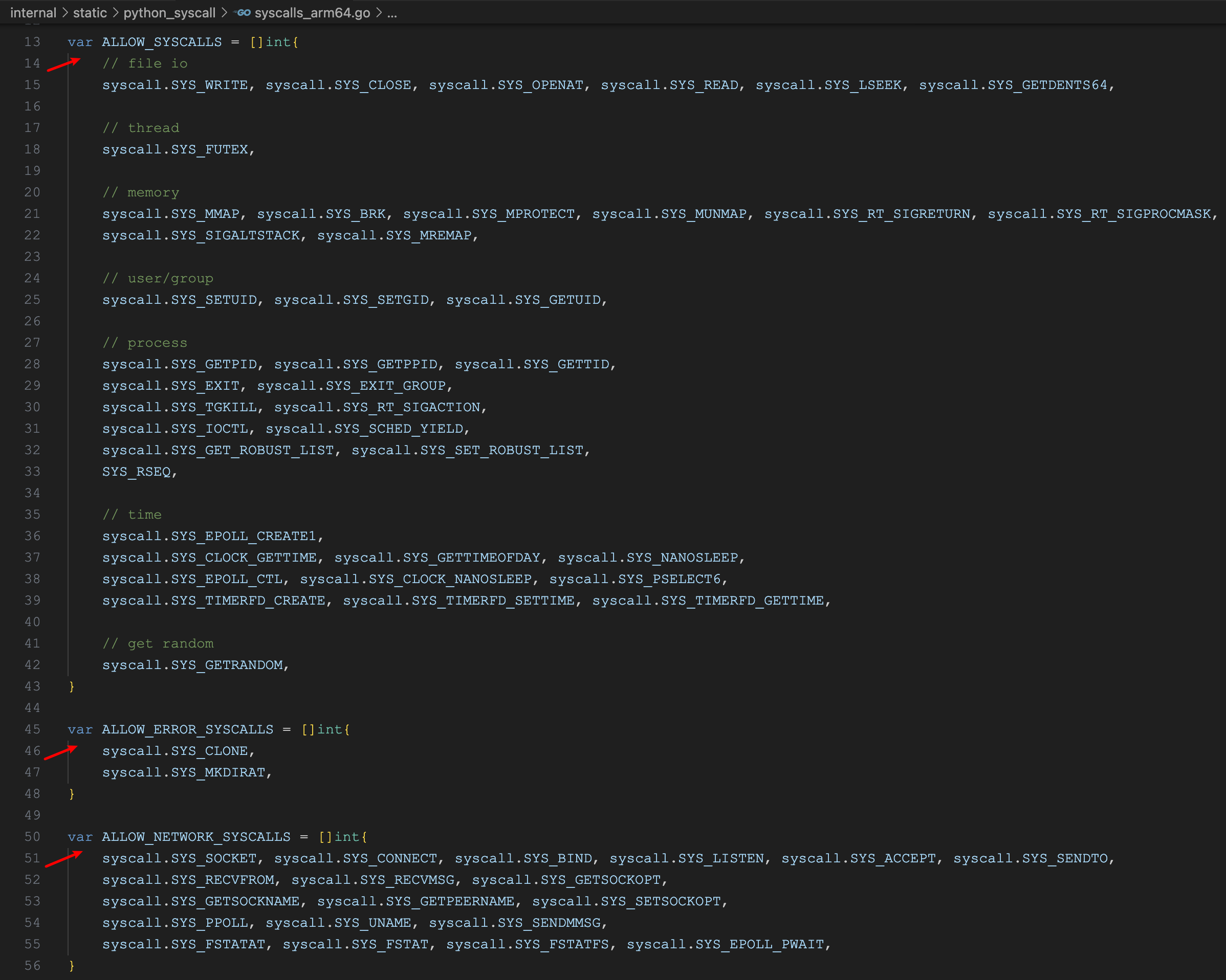

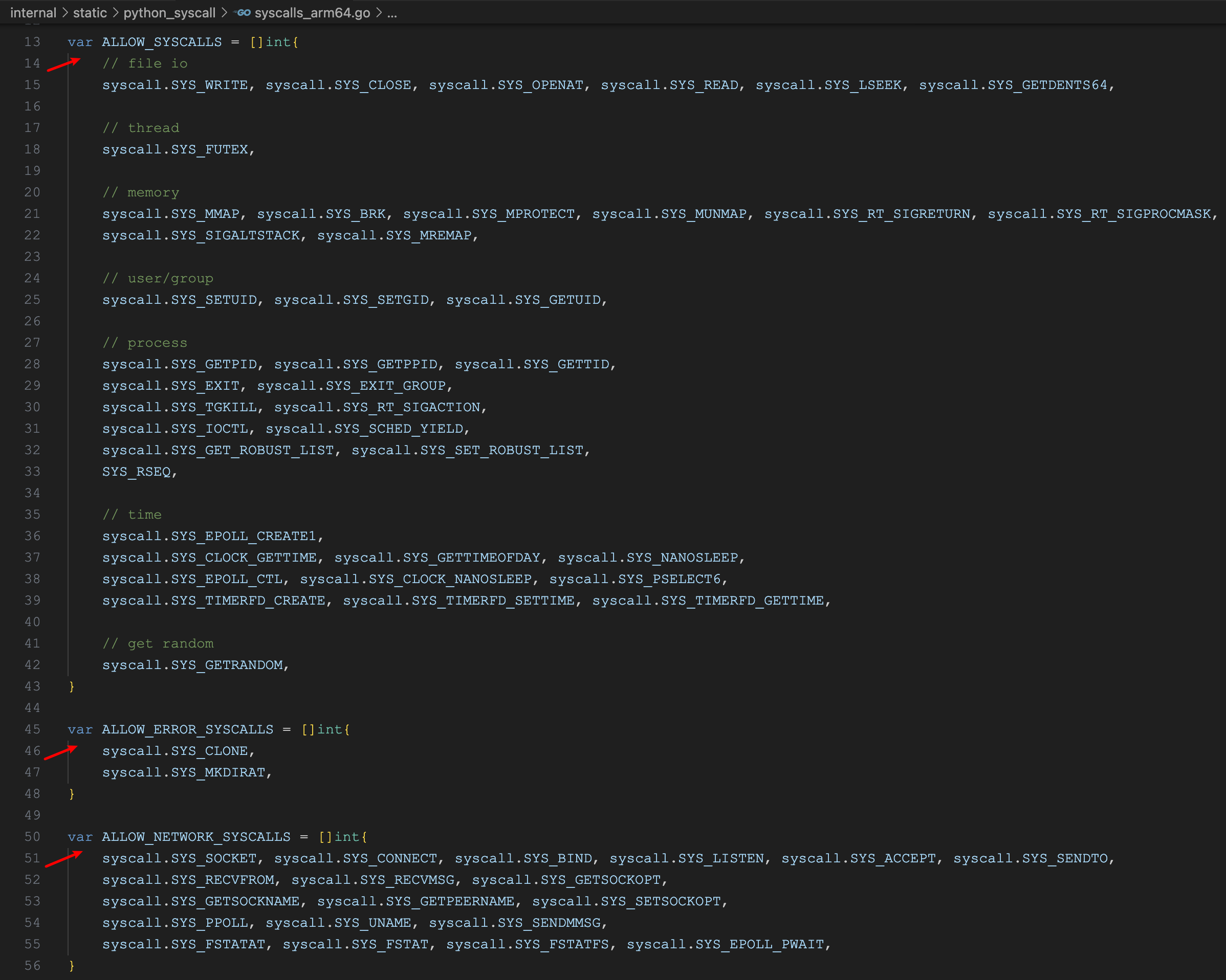

Dify 采用 白名单模式,即只有显式允许的系统调用才能执行,其他所有系统调用都会被拒绝。Dify 针对不同的编程语言(Python 和 Node.js)以及不同的系统架构(ARM64 和 AMD64)提供了不同的白名单:

internal/static/python_syscall/ - Python 允许的系统调用internal/static/nodejs_syscall/ - Node.js 允许的系统调用

比如针对 ARM64 架构下的 Python 语言,白名单如下:

这个白名单分三个部分:

ALLOW_SYSCALLS 允许的系统调用ALLOW_ERROR_SYSCALLS 允许的系统调用,但是返回报错ALLOW_NETWORK_SYSCALLS 允许的网络系统调用

可以看到,危险的系统调用如 execve、fork、ptrace 等都被禁止了,这确保了用户代码无法执行任意的系统命令或创建新进程。

系统调用隔离的实现同样位于 InitSeccomp 函数中:

import "github.com/langgenius/dify-sandbox/internal/core/lib"

func InitSeccomp(uid int, gid int, enable_network bool) error {

// 其他安全措施...

allowed_syscalls = append(allowed_syscalls, python_syscall.ALLOW_SYSCALLS...)

if enable_network {

allowed_syscalls = append(allowed_syscalls, python_syscall.ALLOW_NETWORK_SYSCALLS...)

}

allowed_not_kill_syscalls = append(allowed_not_kill_syscalls, python_syscall.ALLOW_ERROR_SYSCALLS...)

err = lib.Seccomp(allowed_syscalls, allowed_not_kill_syscalls)

// 其他安全措施...

}

其中 lib.Seccomp() 函数的实现如下:

import (

"syscall"

sg "github.com/seccomp/libseccomp-golang"

)

func Seccomp(allowed_syscalls []int, allowed_not_kill_syscalls []int) error {

// 初始化 Seccomp 过滤器

ctx, err := sg.NewFilter(sg.ActKillProcess)

// 添加规则:允许的系统调用

for _, syscall := range allowed_syscalls {

ctx.AddRule(sg.ScmpSyscall(syscall), sg.ActAllow)

}

// 添加规则:报错的系统调用

for _, syscall := range allowed_not_kill_syscalls {

ctx.AddRule(sg.ScmpSyscall(syscall), sg.ActErrno)

}

// 将过滤器规则导出成字节码

file := os.NewFile(uintptr(writer.Fd()), "pipe")

ctx.ExportBPF(file)

// 应用 Seccomp 规则

_, _, err2 := syscall.Syscall(

SYS_SECCOMP,

uintptr(SeccompSetModeFilter),

uintptr(SeccompFilterFlagTSYNC),

uintptr(unsafe.Pointer(&bpf)),

)

它通过 libseccomp-golang 库,创建 Seccomp 过滤器并添加对应的白名单规则。

第六层:网络隔离

除了上述安全机制外,Dify 还允许根据配置选择性地启用或禁用网络访问:

enable_network: True

这是通过上面的 Seccomp 过滤器来实现的,当禁用网络后,所有和网络相关的系统调用(比如 socket、connect 等)都将被拒绝。

另外,细心的朋友可能会注意到,在 Docker Compose 部署中,沙箱服务是运行在一个隔离的网络中,使用 SSRF 代理容器来控制出站连接:

sandbox:

image: langgenius/dify-sandbox:0.2.12

environment:

ENABLE_NETWORK: ${SANDBOX_ENABLE_NETWORK:-true}

HTTP_PROXY: ${SANDBOX_HTTP_PROXY:-http://ssrf_proxy:3128}

HTTPS_PROXY: ${SANDBOX_HTTPS_PROXY:-http://ssrf_proxy:3128}

networks:

- ssrf_proxy_network

因此即使代码绕过了 Seccomp 限制(理论上不可能),Docker 网络层也会提供额外的防护。

共享库的奥秘

看到这里,大家可能会疑惑,上述大多数的安全措施都位于 InitSeccomp() 函数中,这是一个 Go 函数,它是如何作用在用户编写的 Python 或 Node.js 脚本上的呢?

答案在于 python.so 这个 C 共享库。

Dify 通过 CGO(Go 的 C 互操作机制)将 InitSeccomp() 中的防护逻辑编译成一个 so 库文件,编译命令如下:

CGO_ENABLED=1 GOOS=linux GOARCH=amd64 go build \

-o internal/core/runner/python/python.so \

-buildmode=c-shared \

-ldflags="-s -w" \

cmd/lib/python/main.go

其中 CGO_ENABLED=1 表示启用 CGO,允许 Go 调用 C 代码;GOOS=linux 表示目标操作系统为 Linux,Dify 的沙箱服务只能跑在 Linux 环境下;-buildmode=c-shared 表示编译为 C 共享库格式;最后的 -ldflags="-s -w" 用于移除符号表和调试信息,减小文件大小。

编译后的 python.so 文件主要导出函数是 DifySeccomp,它在 cmd/lib/python/main.go 中定义:

package main

import (

"github.com/langgenius/dify-sandbox/internal/core/lib/python"

)

import "C"

// 导出的函数

func DifySeccomp(uid int, gid int, enable_network bool) {

python.InitSeccomp(uid, gid, enable_network)

}

func main() {}

这个函数被 Python 脚本通过 ctypes 调用,在用户代码执行前完成所有的安全隔离设置:

import ctypes

# 动态加载 python.so,这是 Dify 沙箱的 C 共享库

lib = ctypes.CDLL("./python.so")

lib.DifySeccomp.argtypes = [ctypes.c_uint32, ctypes.c_uint32, ctypes.c_bool]

lib.DifySeccomp.restype = None

# 应用安全隔离:chroot + seccomp + setuid + SetNoNewPrivs

lib.DifySeccomp({{uid}}, {{gid}}, {{enable_network}})

# 执行用户代码 ...

code = decrypt(code, key)

exec(code)

实际应用示例

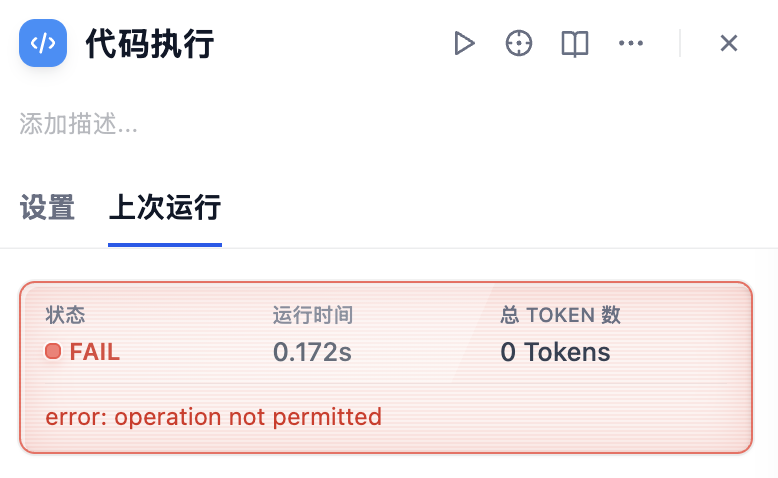

让我们通过一个例子来理解 Seccomp 的实际效果,假设用户在工作流的代码节点中尝试执行以下恶意操作:

def main() -> dict:

return {

"result": "hello",

}

# 尝试删除整个系统

import os

os.system("rm -rf /")

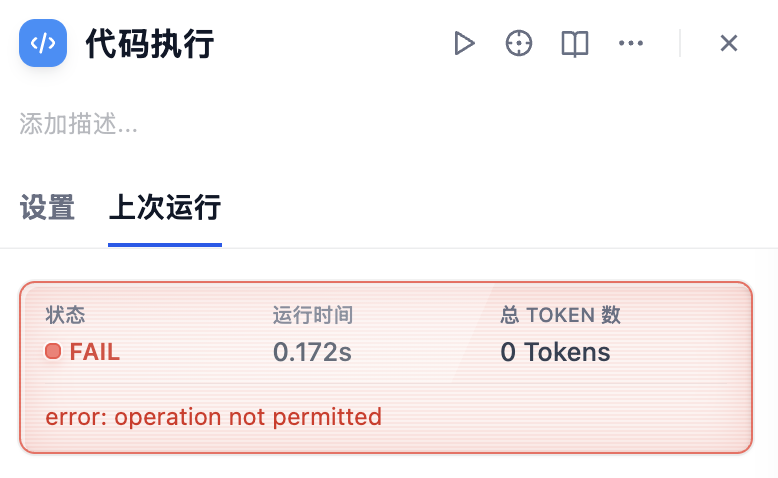

当 Python 执行 os.system() 时,实际上会调用 execve 系统调用来启动新的进程。但由于 execve 被 Seccomp 过滤器拒绝了,内核会立即终止这个进程并返回错误:

这种保护是在内核级别进行的,任何绕过尝试都会失败。

小结

代码沙箱作为 AI 应用安全的基石,其重要性不言而喻。我们今天详细学习了 Dify 代码沙箱的工作原理,它巧妙地结合了 Linux 提供的多种安全机制:

- Chroot 提供文件系统隔离

- Setuid/Setgid 实现权限降级

- SetNoNewPrivs 防止权限提升

- Seccomp 在系统调用级别进行细粒度的控制

通过这些机制的组合,Dify 实现了进程隔离、文件系统隔离、用户权限隔离、系统调用隔离及网络隔离等多层防御,打造了一个既安全又实用的代码执行环境,允许 AI 应用能够动态执行代码,同时避免恶意代码对系统造成伤害。