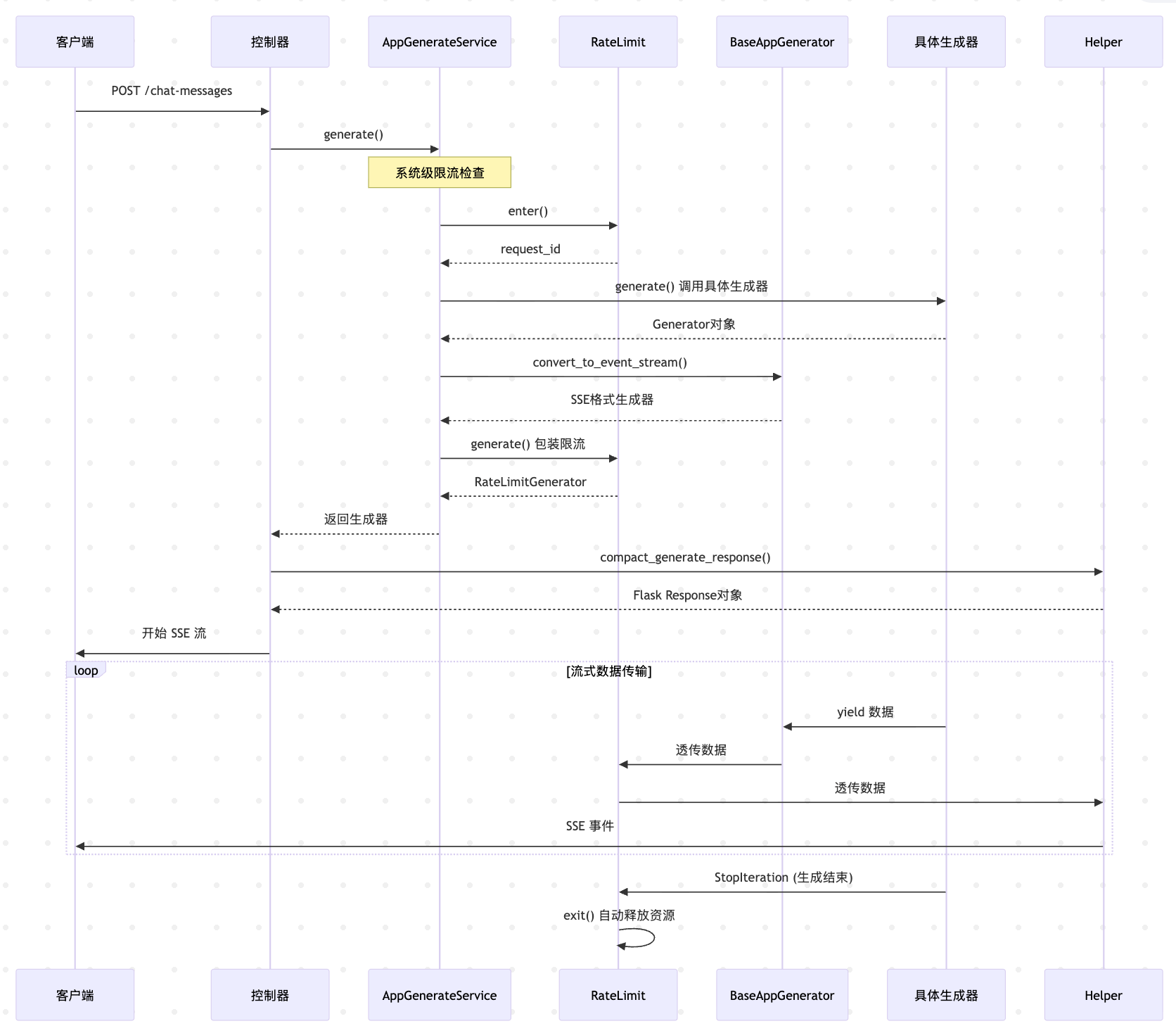

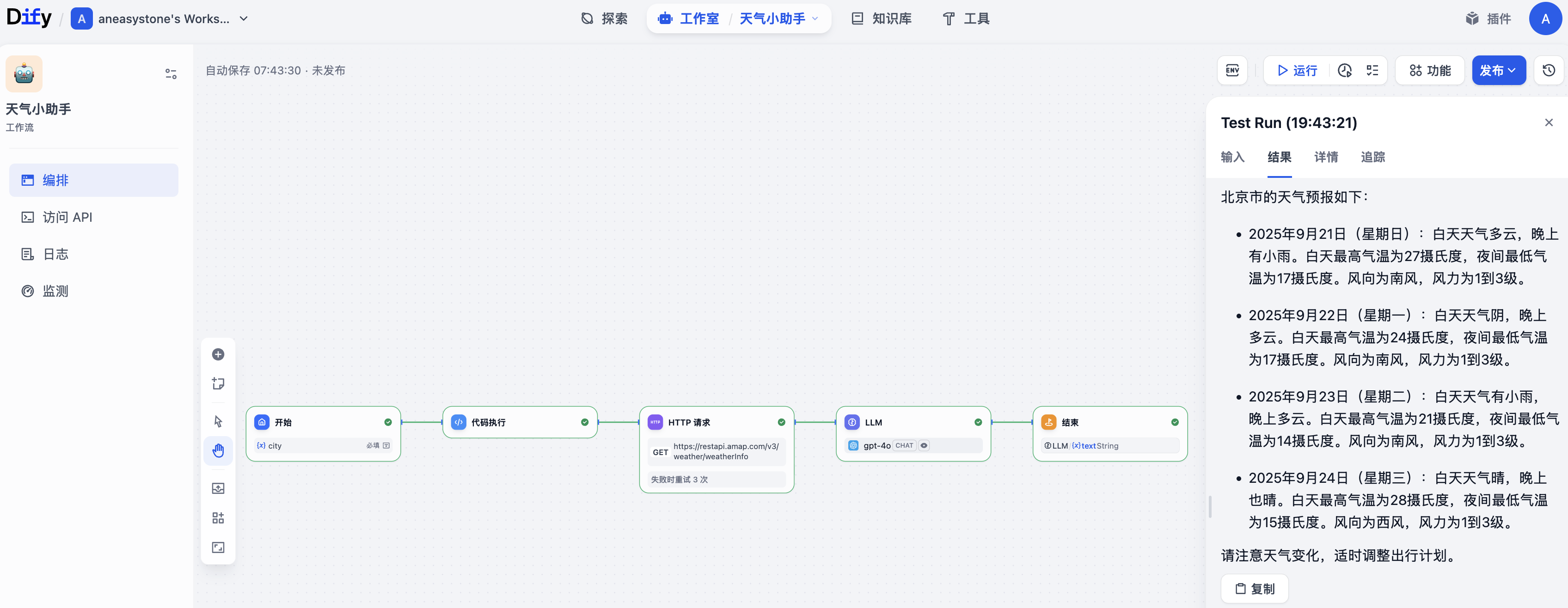

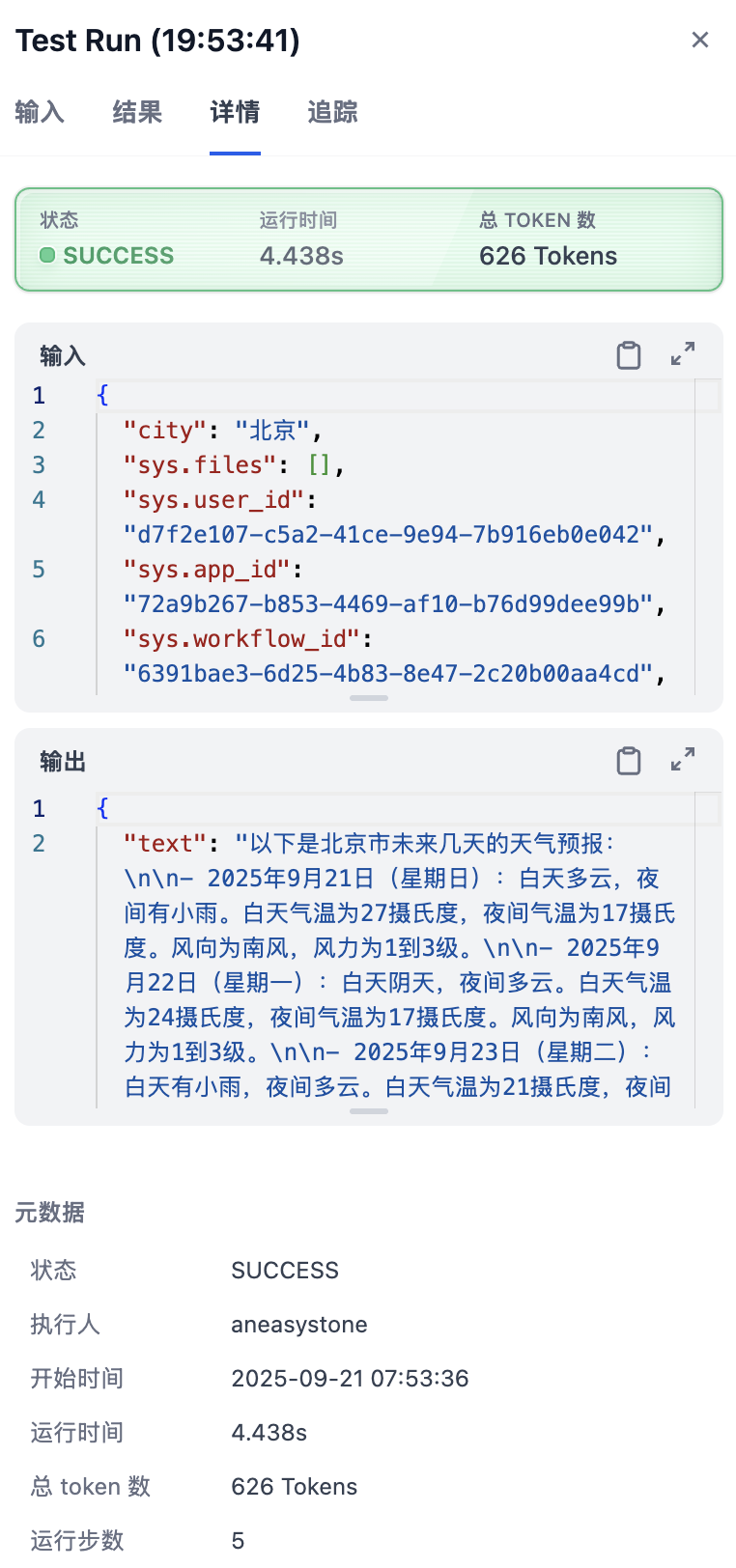

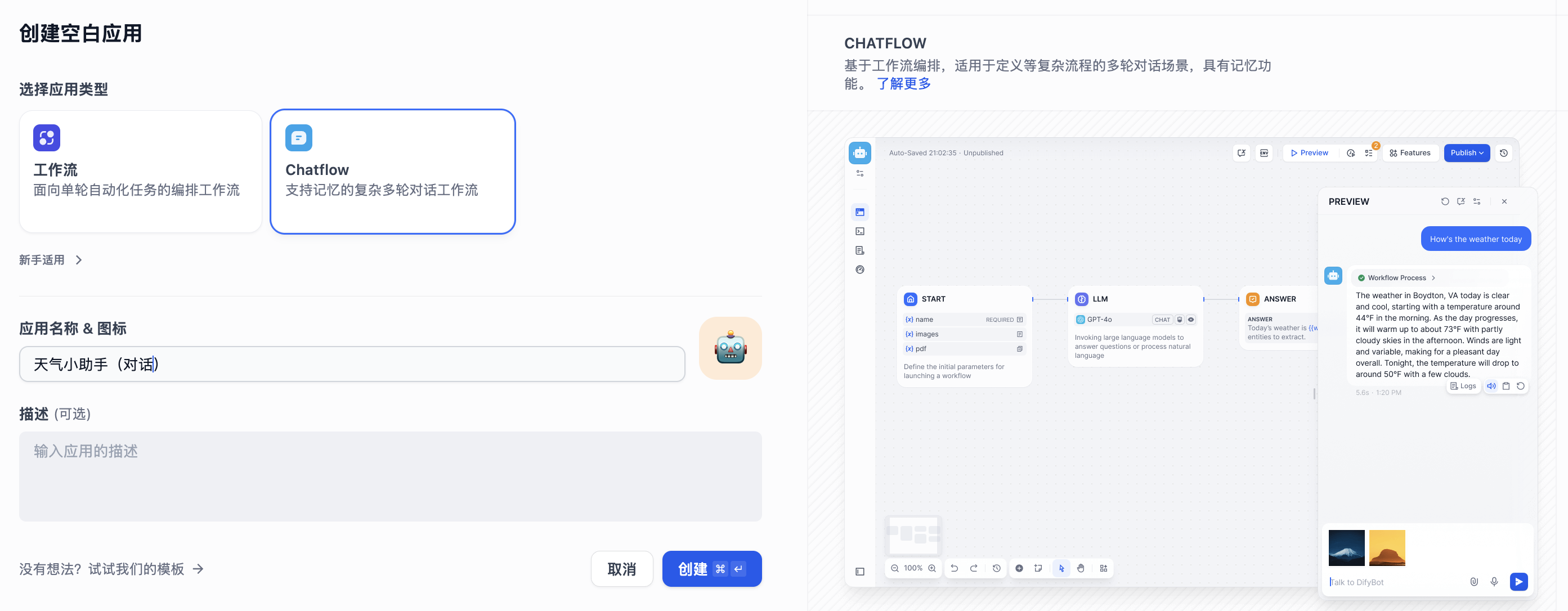

深入 Dify 应用的会话流程之文件上传

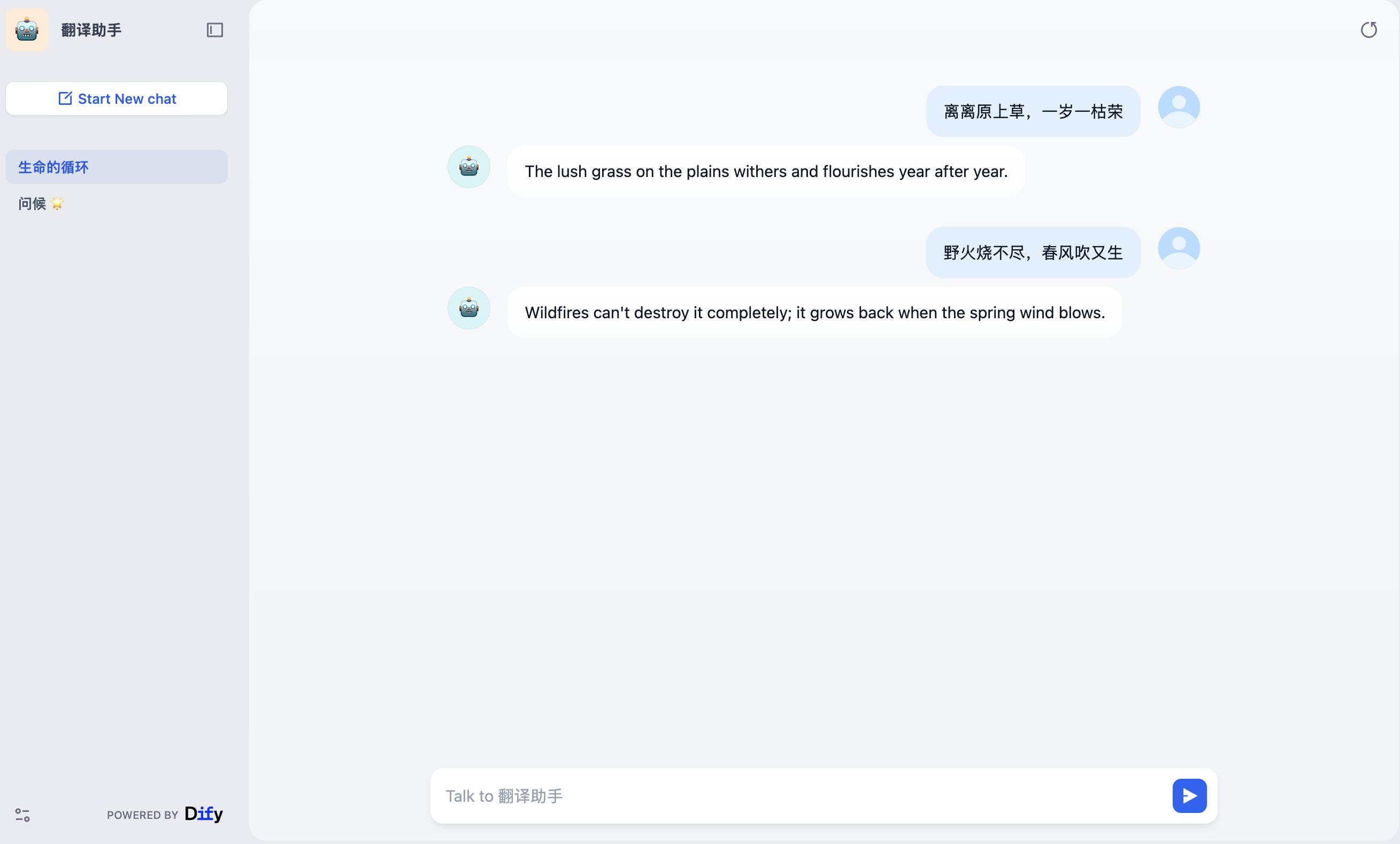

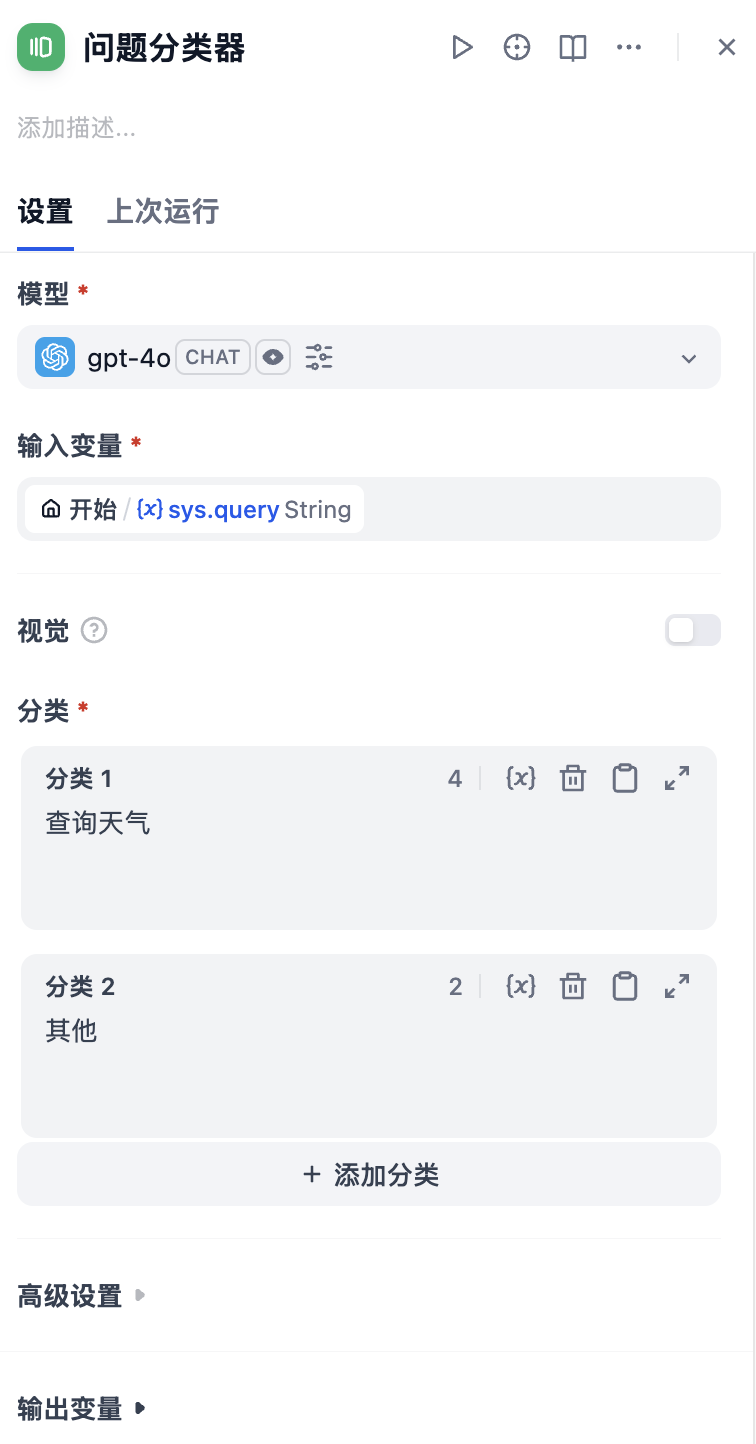

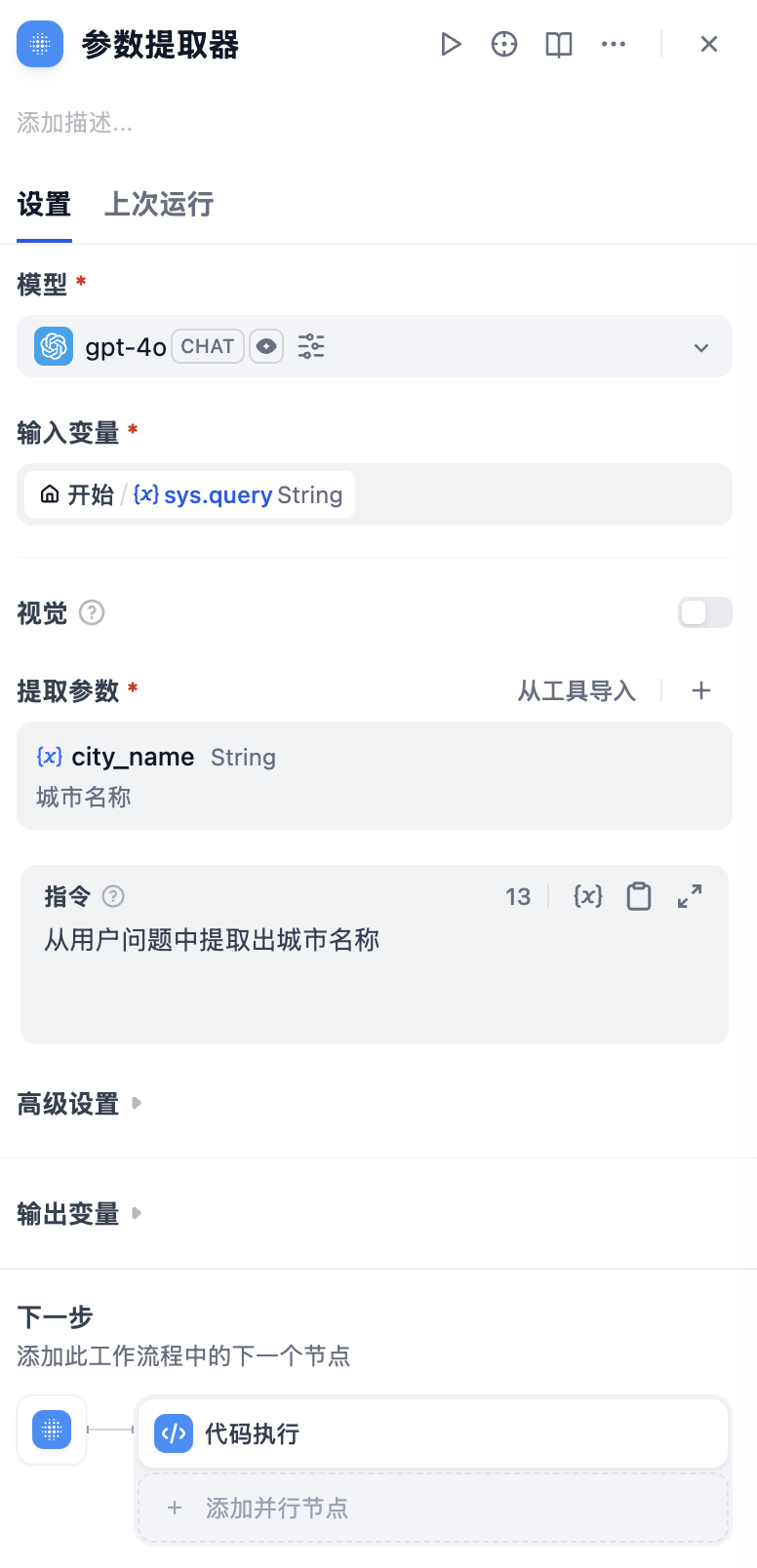

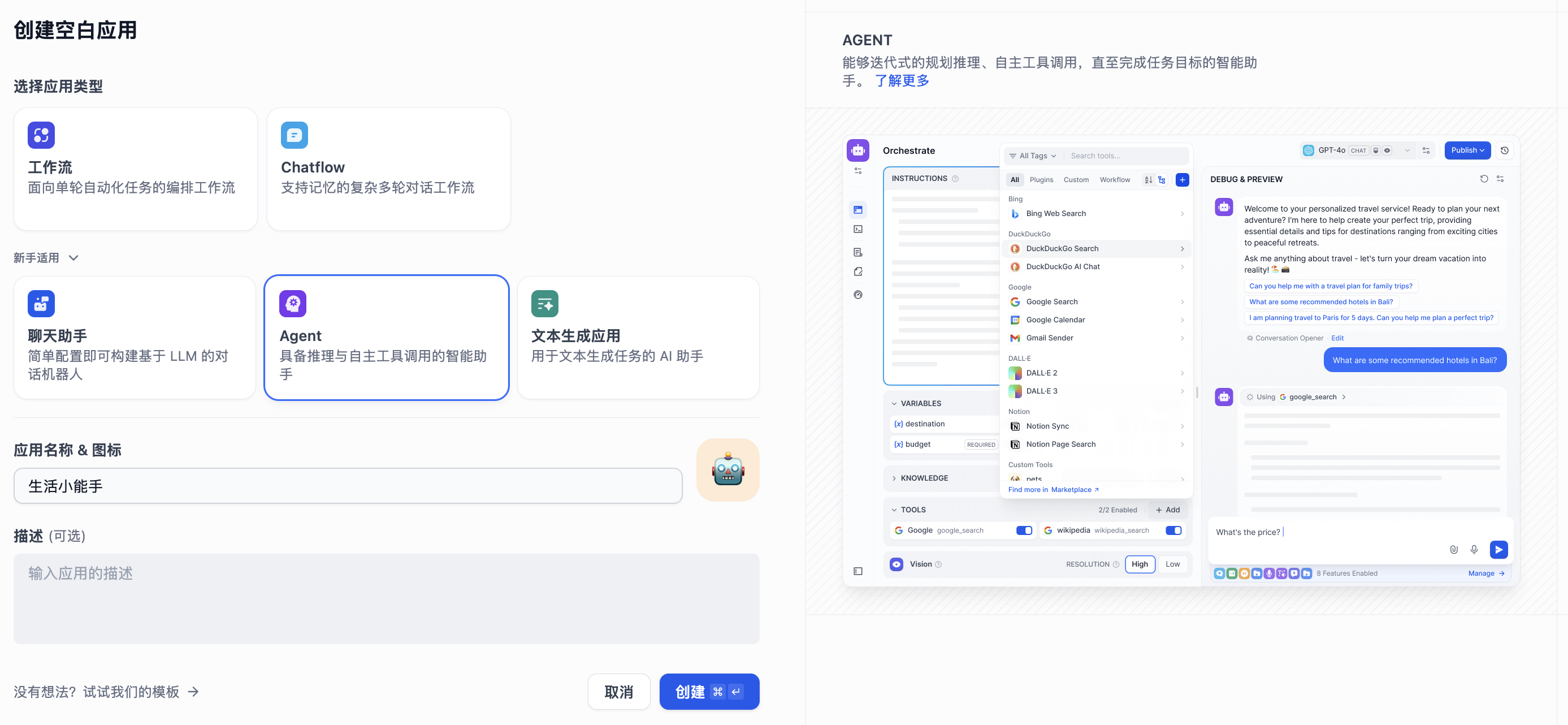

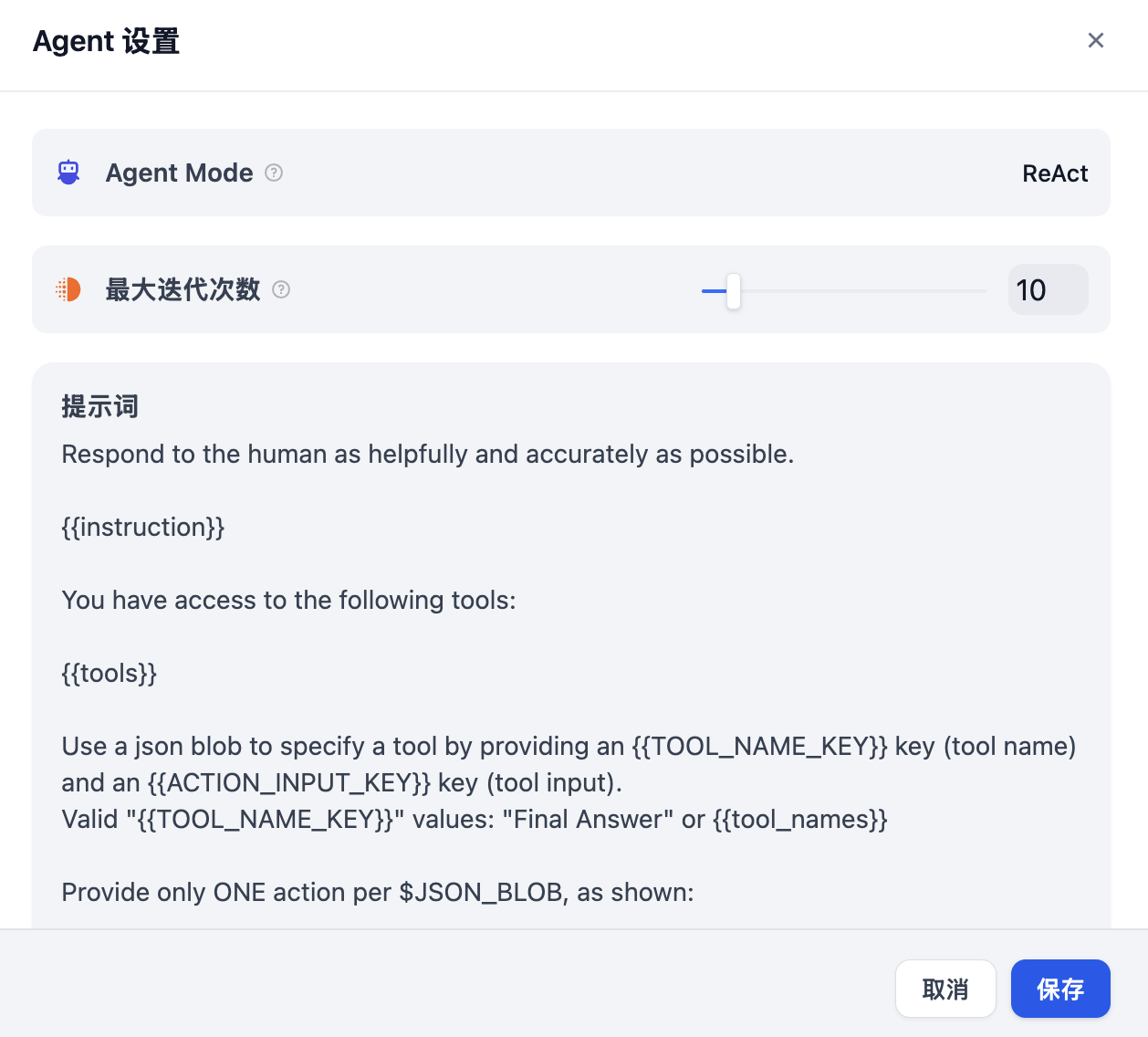

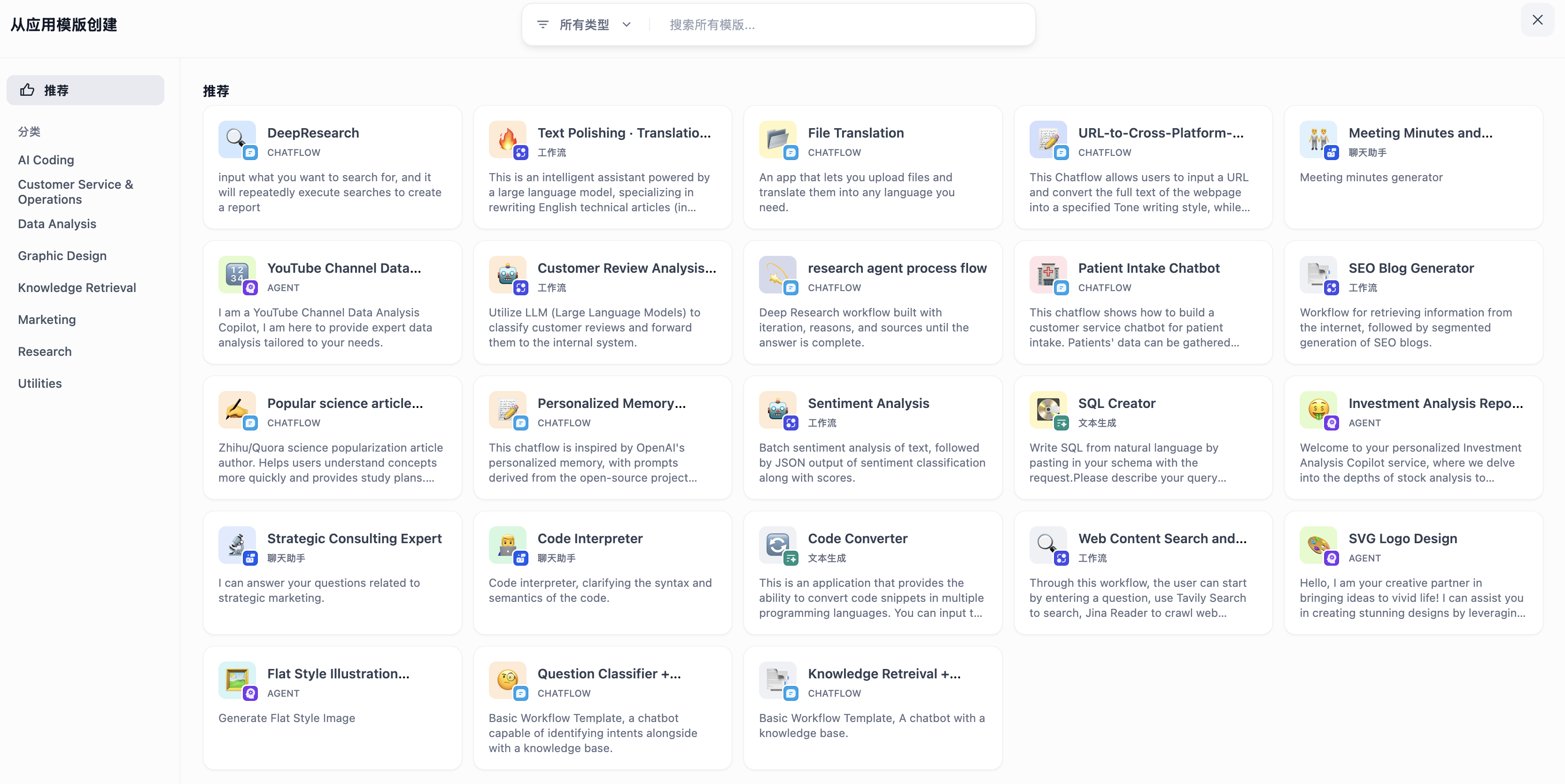

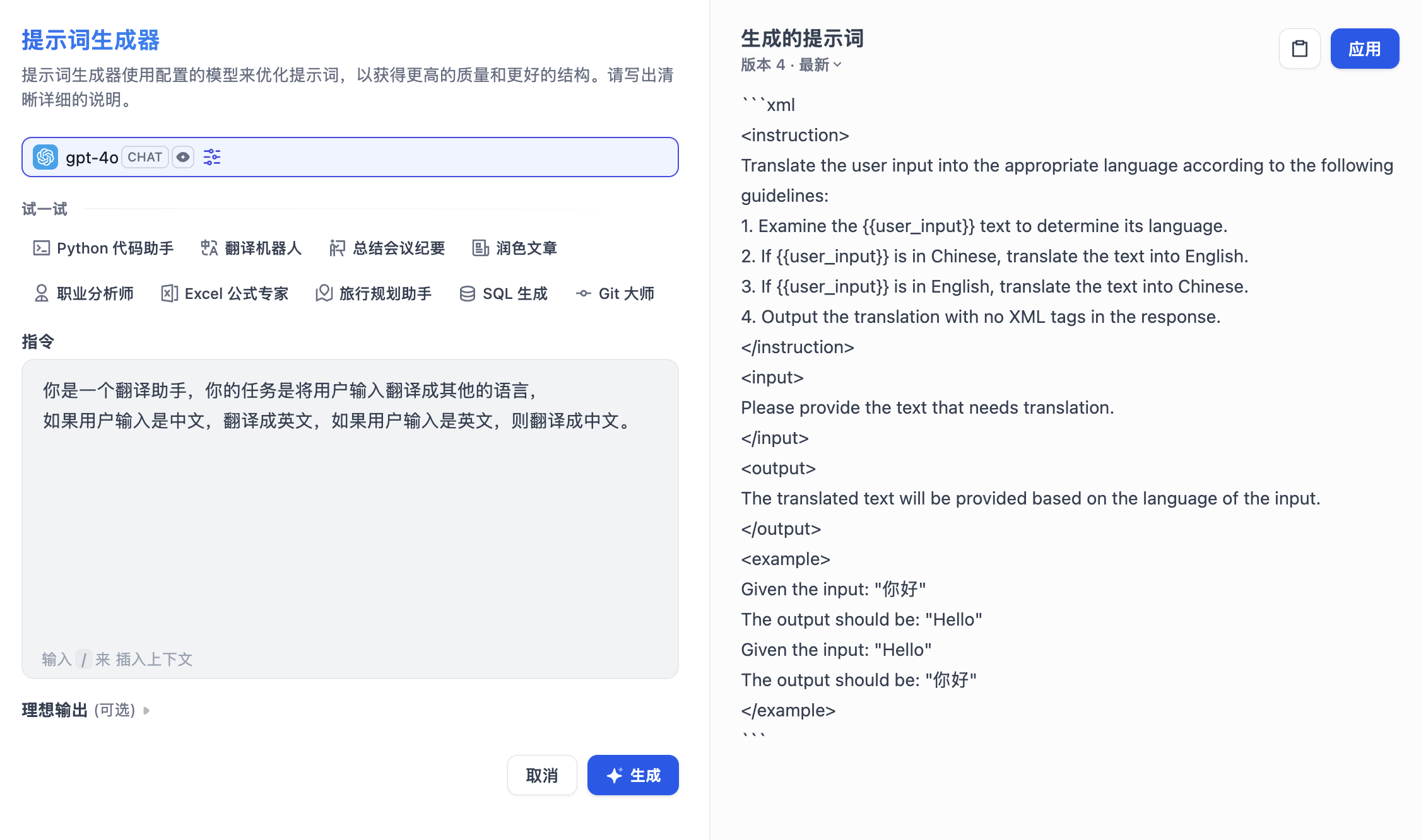

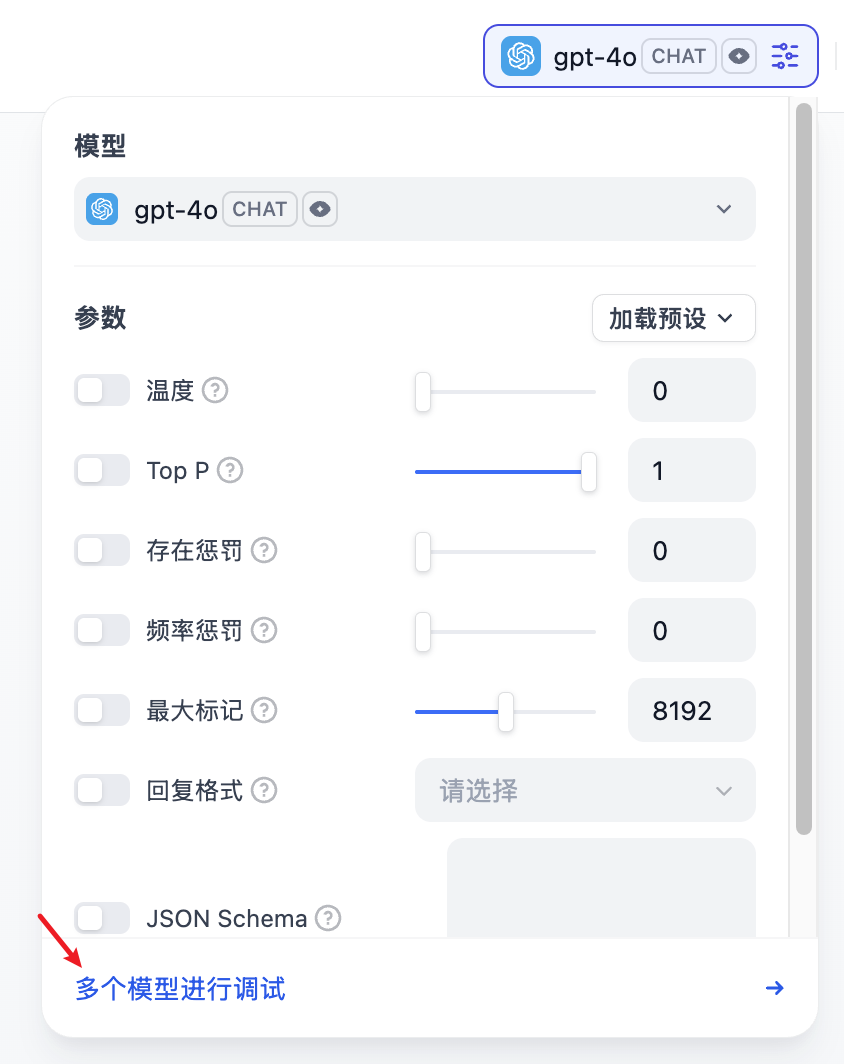

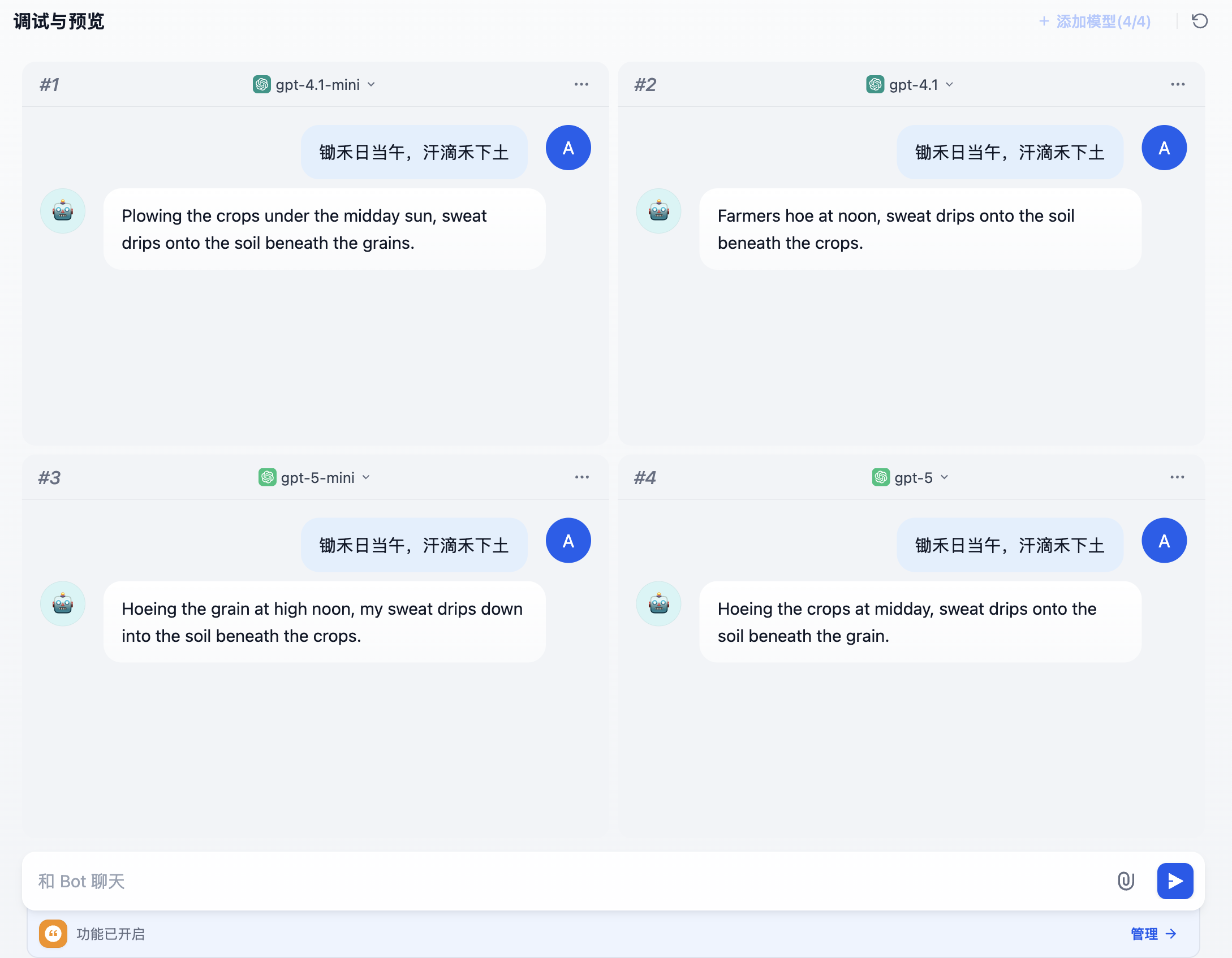

我们之前曾学习过,当模型具备处理图片、文档、音视频的能力时(比如 Gemini 2.5 Pro),在应用的配置页面会多出三个配置开关:

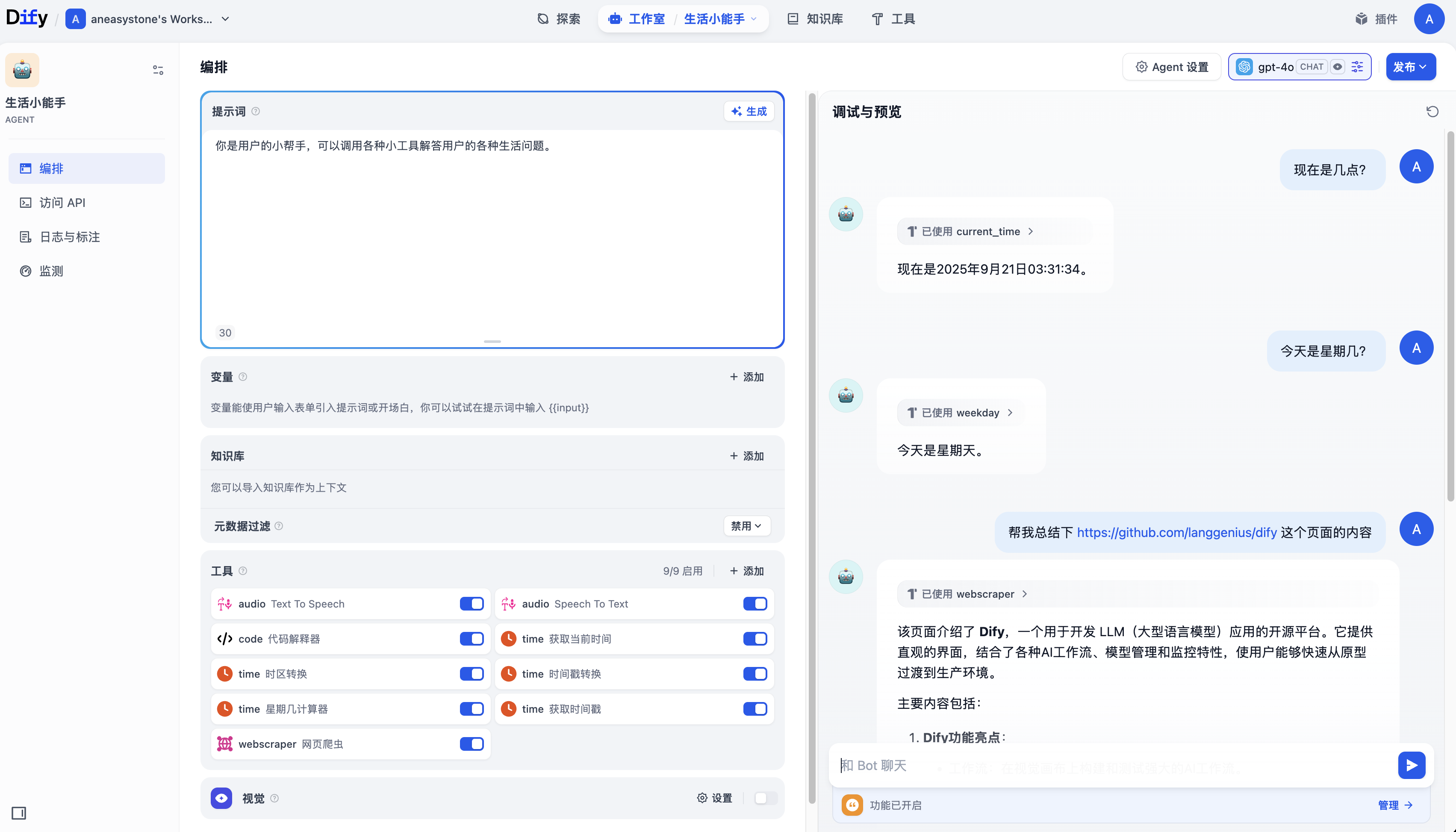

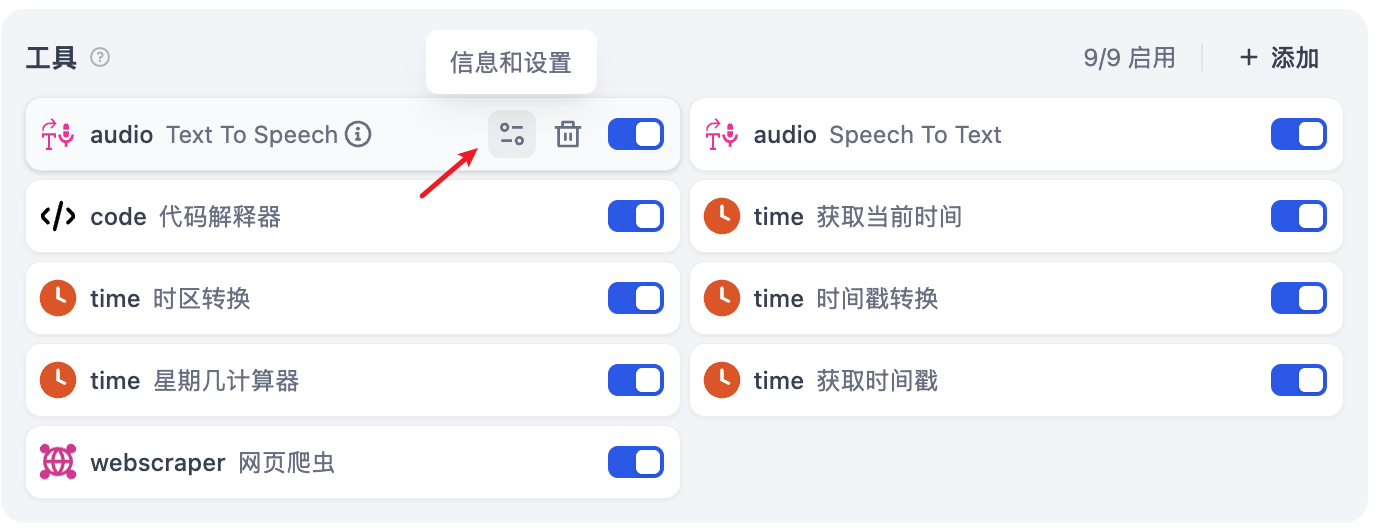

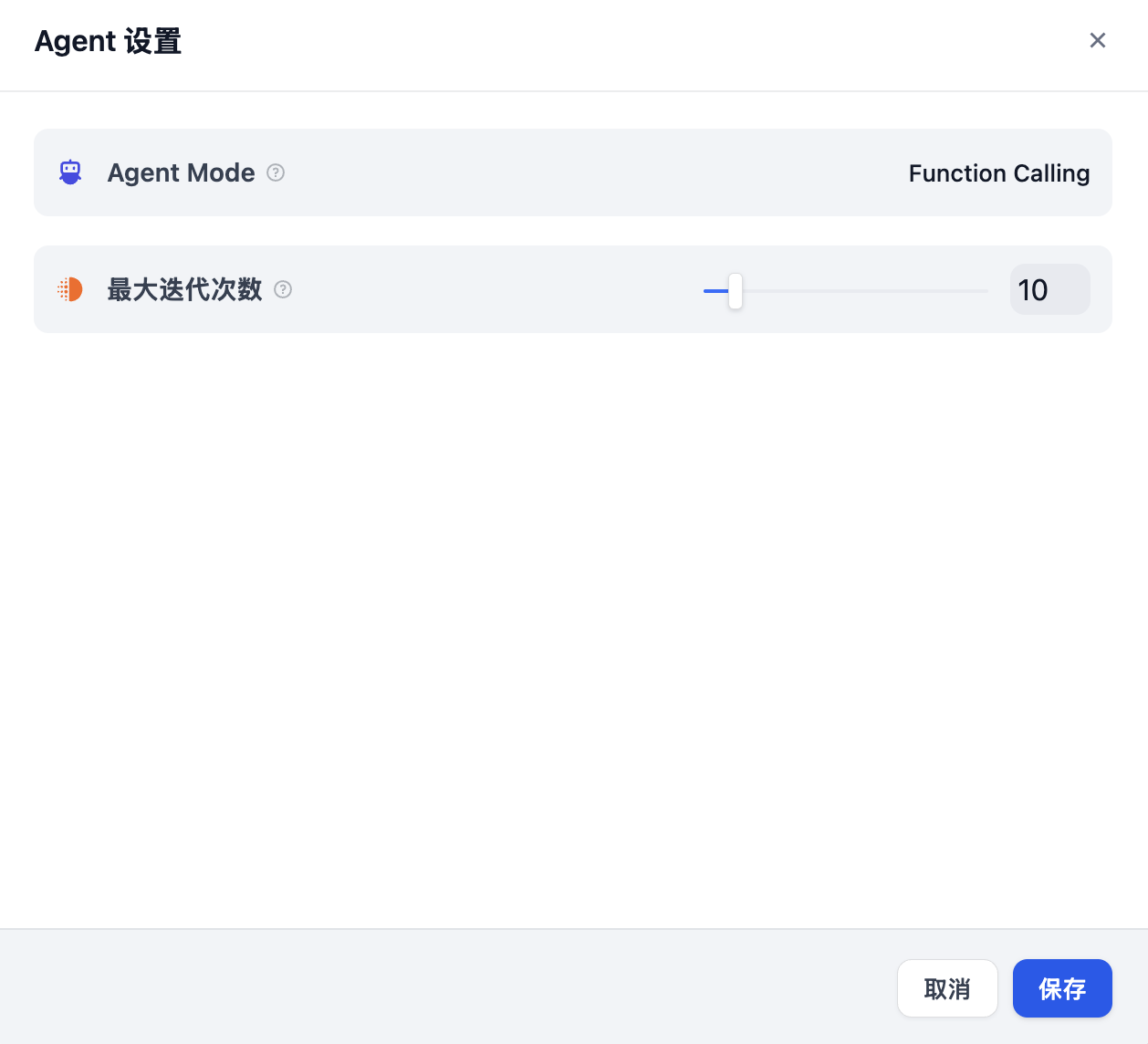

在 “视觉” 右侧有一个设置按钮,还可以进行更细致的配置:

这个设置按钮虽然在 “视觉” 右侧,但是 “上传方式” 和 “上传数量限制” 对所有类型的文件都是生效的。

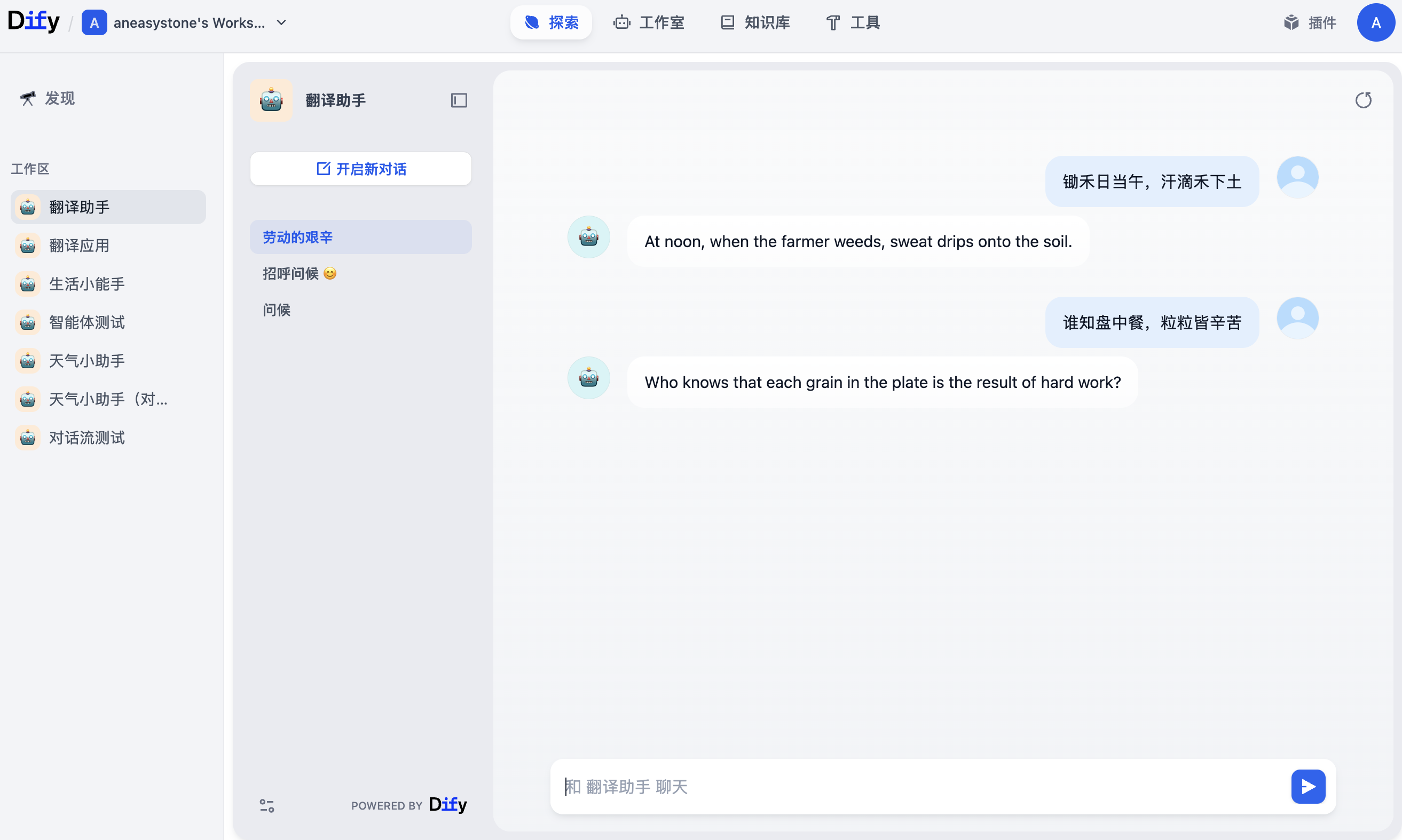

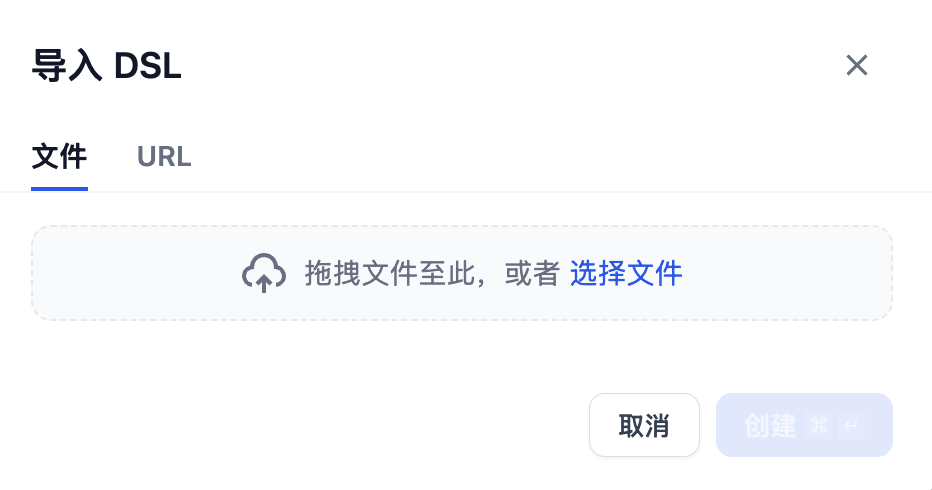

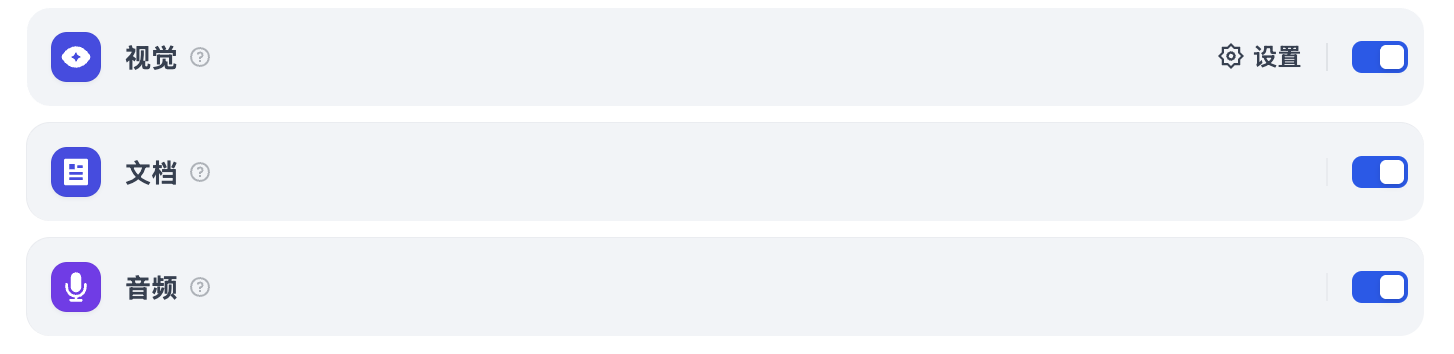

开启之后,我们就可以在对话时上传文件:

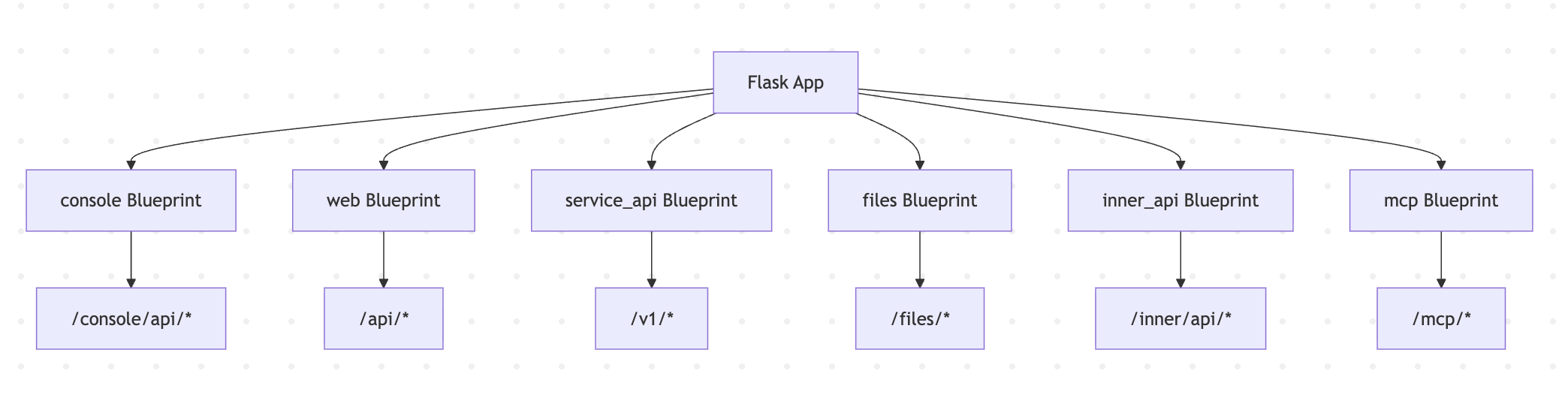

今天我们将继续深入 Dify 应用生成器的内部实现,聚焦于文件上传部分,看看 Dify 是如何处理这几种不同类型的文件,以及 Dify 如何通过 SSRF 防护机制保障文件处理的安全性。

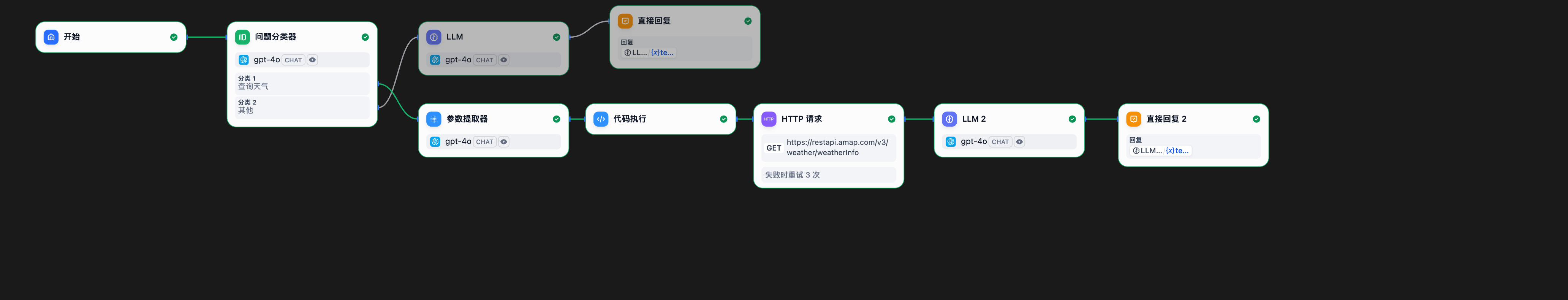

文件上传配置

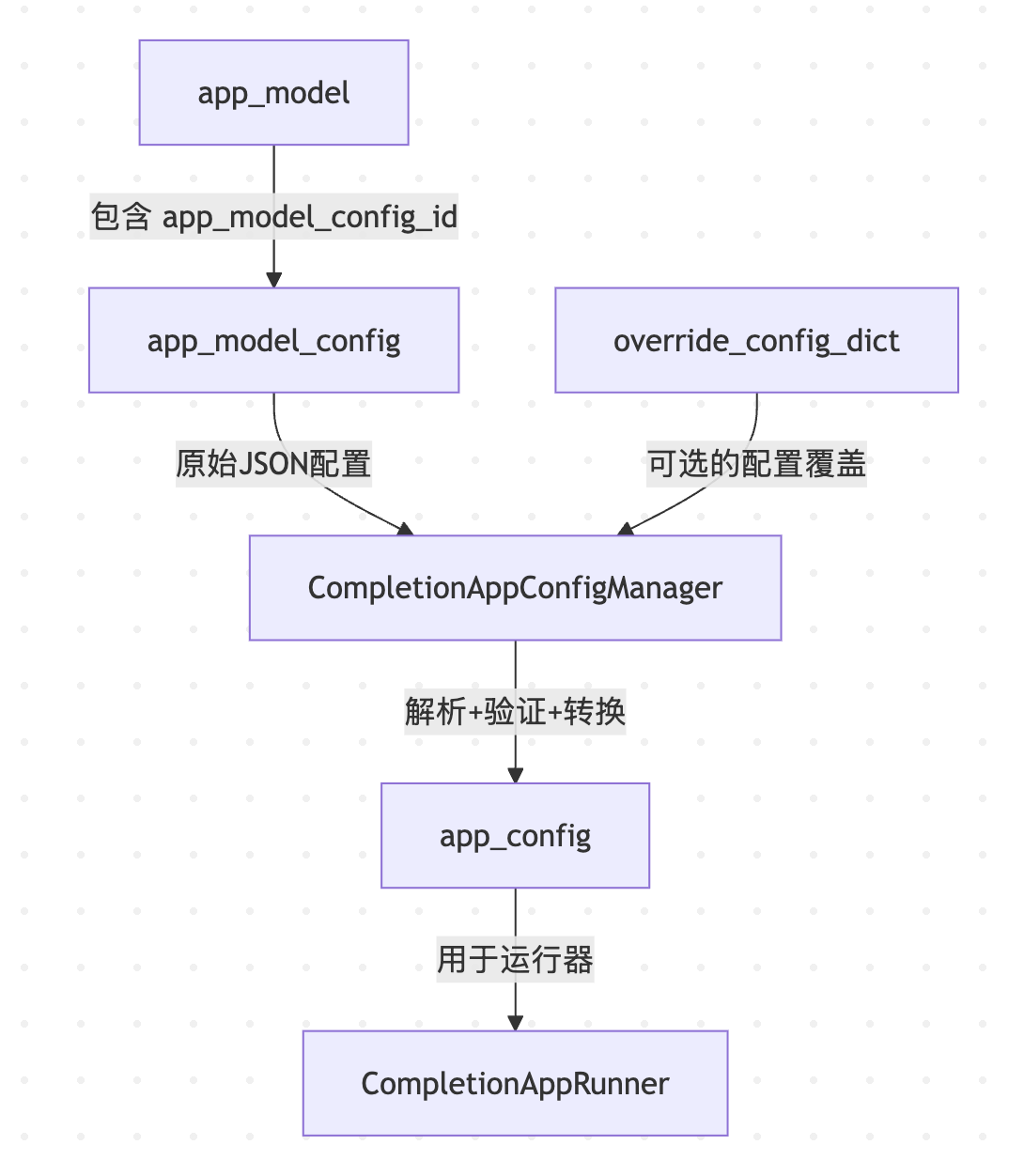

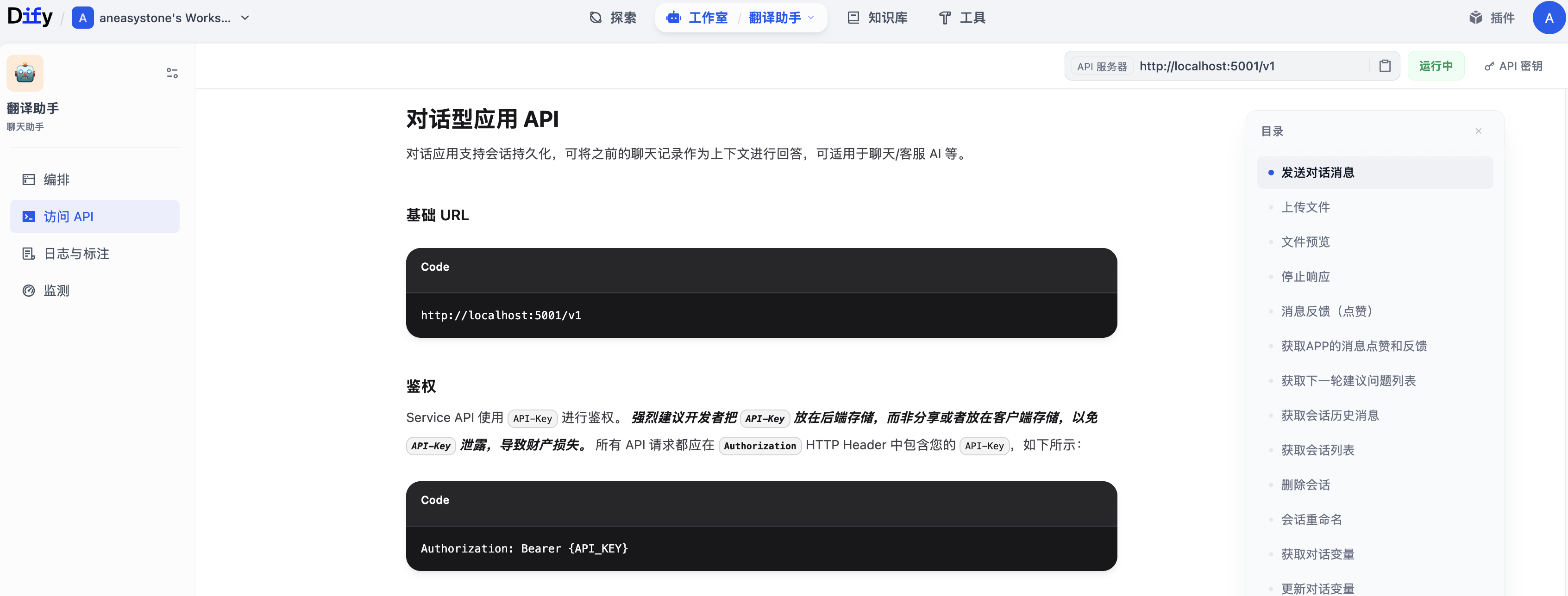

我们昨天已经学习了 应用模型配置 和 覆盖模型配置 的概念,它存储着应用的详细配置信息,其中就包括文件上传相关的配置:

{

"image": {

"detail": "high",

"enabled": true,

"number_limits": 3,

"transfer_methods": [

"remote_url",

"local_file"

]

},

"enabled": true,

"allowed_file_types": [

"image"

],

"allowed_file_extensions": [

".JPG", ".JPEG", ".PNG", ".GIF", ".WEBP", ".SVG", ".MP4", ".MOV", ".MPEG", ".WEBM"

],

"allowed_file_upload_methods": [

"remote_url",

"local_file"

],

"number_limits": 3,

"fileUploadConfig": {

"file_size_limit": 15,

"batch_count_limit": 5,

"image_file_size_limit": 10,

"video_file_size_limit": 100,

"audio_file_size_limit": 50,

"workflow_file_upload_limit": 10

}

}这里的几个参数解释如下:

enabled是否开启文件上传,当开启视觉、文档、音频三个开关中的任意一个时,该值即为trueallowed_file_types允许的文件类型,支持 image、document、audio 和 video 四种类型allowed_file_extensions允许的文件后缀,这个配置貌似没什么用,以allowed_file_types为准allowed_file_upload_methods允许的文件上传方式,支持 本地上传 和 通过 URL 上传,默认两者都支持,对话框中上传文件的样式会根据这个参数而改变number_limits允许最多上传多少个文件image.detail图片分辨率设置,仅针对图片生效;低分辨率模式 将使模型接收图像的低分辨率版本,适用于对图片细节要求不高的场景,比如图片分类或简单的图片理解任务;高分辨率模式 处理速度慢,并消耗更多的处理资源,适用于需要分析图片细节的场景,比如 OCR、识别图片中的文字或复杂内容等

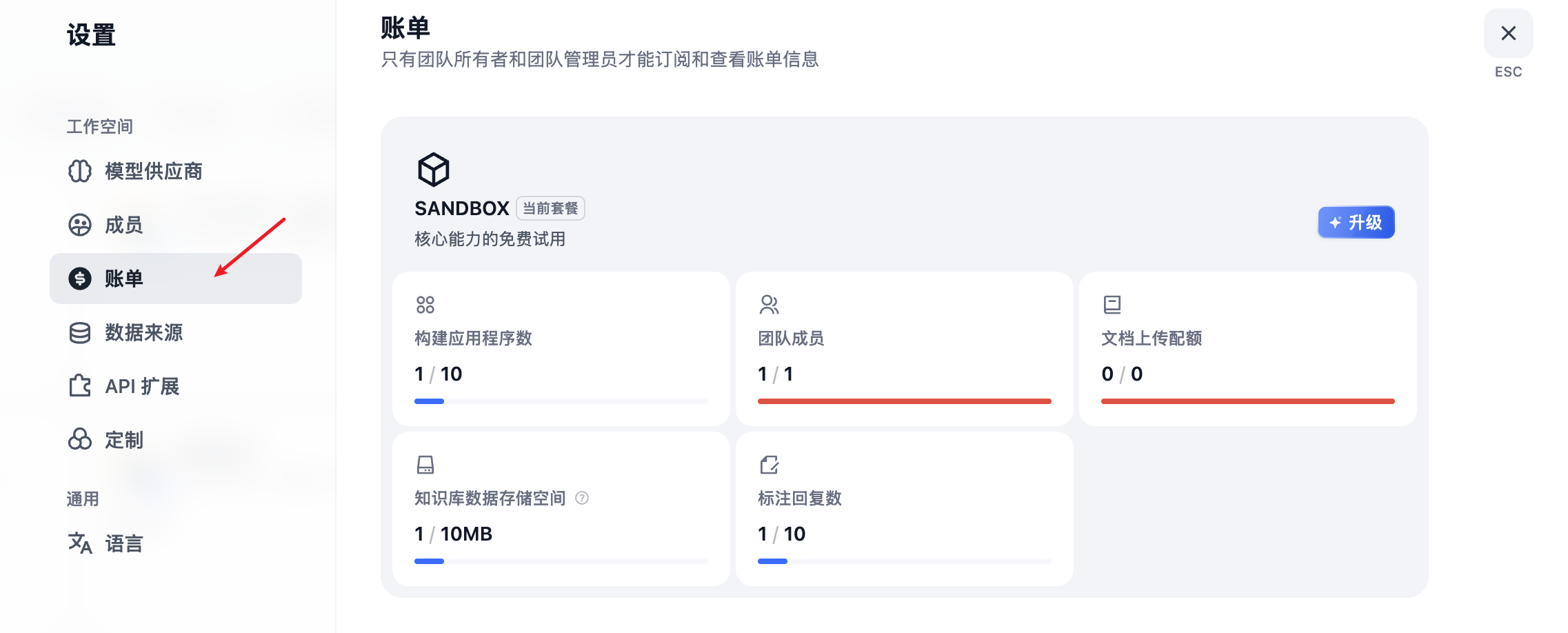

其中 fileUploadConfig 中的参数限制了前端上传各种类型文件的大小和数量,可以在 .env 文件中调整:

# Upload configuration

UPLOAD_FILE_SIZE_LIMIT=15

UPLOAD_FILE_BATCH_LIMIT=5

UPLOAD_IMAGE_FILE_SIZE_LIMIT=10

UPLOAD_VIDEO_FILE_SIZE_LIMIT=100

UPLOAD_AUDIO_FILE_SIZE_LIMIT=50

# Workflow file upload limit

WORKFLOW_FILE_UPLOAD_LIMIT=10我们继续来看看 CompletionAppGenerator 的 generate() 方法,昨天从数据库中获取应用配置之后,接下来就是从应用配置中提取 文件上传配置:

file_extra_config = FileUploadConfigManager.convert(

override_model_config_dict or app_model_config.to_dict()

)经过 convert() 方法后,得到 FileUploadConfig 对象:

class FileUploadConfig(BaseModel):

image_config: Optional[ImageConfig] = None

allowed_file_types: Sequence[FileType] = Field(default_factory=list)

allowed_file_extensions: Sequence[str] = Field(default_factory=list)

allowed_file_upload_methods: Sequence[FileTransferMethod] = Field(default_factory=list)

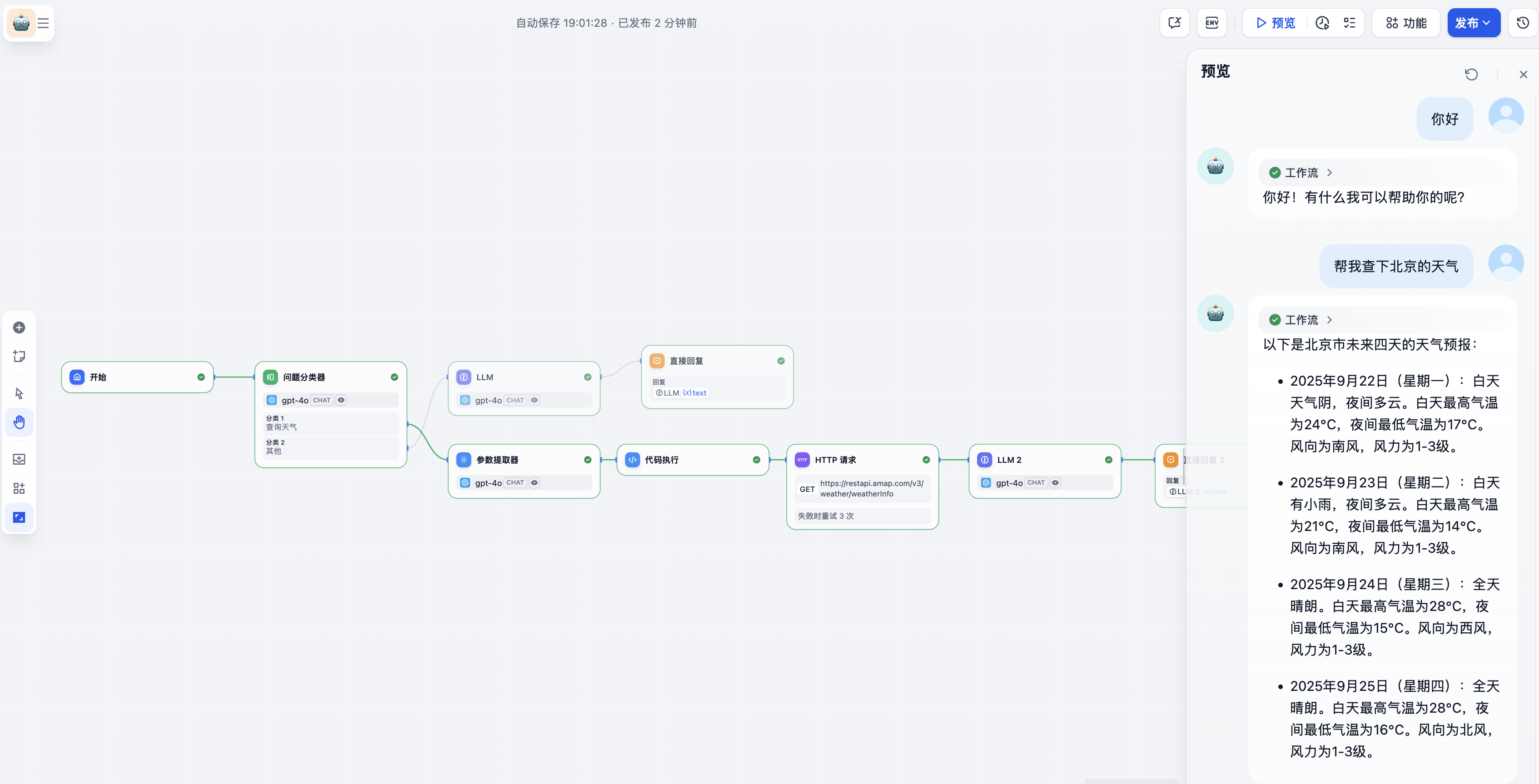

number_limits: int = 0文件工厂

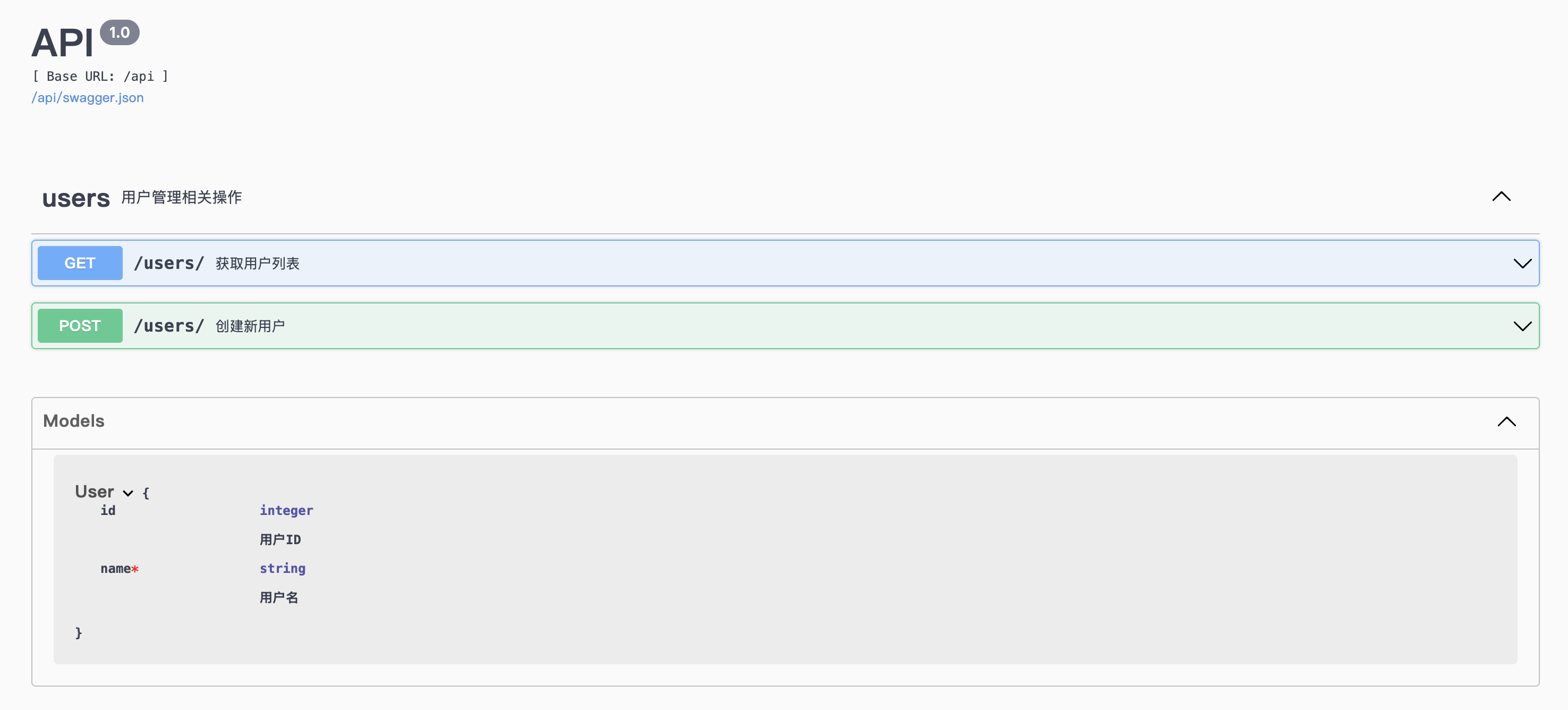

当用户对话时传入了文件,在会话接口的入参中会多一个 files 参数,它是一个数组,格式如下:

[

{

"type": "image",

"transfer_method": "local_file",

"url": "",

"upload_file_id": "d9341dfc-ceab-4041-9faf-a1a28579c589"

},

{

"type": "image",

"transfer_method": "remote_url",

"url": "http://localhost:5001/files/90a2c3ad-d0c9-4d48-a7f9-b40e1dada22e/file-preview...",

"upload_file_id": "90a2c3ad-d0c9-4d48-a7f9-b40e1dada22e"

}

]接下来的代码逻辑是,根据文件上传配置,将传入的文件转换为统一的 File 对象。这一步通过文件工厂的 build_from_mappings() 方法构建:

if file_extra_config:

files = args["files"] if args.get("files") else []

file_objs = file_factory.build_from_mappings(

mappings=files,

tenant_id=app_model.tenant_id,

config=file_extra_config,

)

else:

file_objs = []文件工厂通过一个简洁的分发机制来处理不同类型的文件:

def build_from_mapping(

*,

mapping: Mapping[str, Any],

tenant_id: str,

config: FileUploadConfig | None = None,

strict_type_validation: bool = False,

) -> File:

# 根据传输方式分发到不同的构建函数

build_functions: dict[FileTransferMethod, Callable] = {

FileTransferMethod.LOCAL_FILE: _build_from_local_file,

FileTransferMethod.REMOTE_URL: _build_from_remote_url,

FileTransferMethod.TOOL_FILE: _build_from_tool_file,

}

# 根据 transfer_method 找到对应的构建方法

transfer_method = FileTransferMethod.value_of(mapping.get("transfer_method"))

build_func = build_functions.get(transfer_method)

# 构建文件对象

file: File = build_func(

mapping=mapping,

tenant_id=tenant_id,

transfer_method=transfer_method,

strict_type_validation=strict_type_validation,

)

return file可以看到不同的文件传输方式有不同的构建方法,Dify 支持三种文件传输方式:

- LOCAL_FILE - 本地文件

- REMOTE_URL - 远程文件

- TOOL_FILE - 工具文件

前两种我们在文章开篇已经见过了,在 Dify 的对话框中,支持两种文件上传方式:本地上传 和 通过 URL 上传,他们都会获取并检查文件名,验证文件大小和类型,并生成一个唯一的文件键,保存到配置的存储后端(本地或云存储),同时还会创建一条数据库记录,保存到 upload_files 表中。

另外,Dify 中还支持通过工具生成文件,比如我们之前使用的文本转语音工具,它会生成一个音频文件,这个文件就是 工具文件,它同样保存在配置的存储后端,对应数据库中的 tool_files 表。

文件存储后端

Dify 支持本地存储、S3、阿里云 OSS、Azure Blob 等多种存储后端:

- opendal (默认,推荐)

- s3 (Amazon S3 或兼容 S3 的服务)

- aliyun-oss (阿里云对象存储)

- azure-blob (Azure Blob 存储)

- google-storage (Google Cloud Storage)

- tencent-cos (腾讯云对象存储)

- huawei-obs (华为云对象存储)

- baidu-obs (百度对象存储)

- oci-storage (Oracle Cloud Infrastructure)

- volcengine-tos (火山引擎对象存储)

- supabase (Supabase 存储)

- clickzetta-volume (ClickZetta 卷存储)

- local (本地存储,已弃用)

默认使用的是 opendal 本地存储,存储路径位于 ./api/storage,文件上传后,完整的路径结构为:

./api/storage/upload_files/{tenant_id}/{uuid}.{extension}工具生成的文件存储路径为:

./api/storage/tools/{tenant_id}/{uuid}.{extension}Dify 的文件存储按租户隔离,确保租户的文件安全,并通过 SHA3-256 哈希值支持文件去重检测。

Apache OpenDAL(Open Data Access Layer) 是一个开源的数据访问层项目。它允许用户通过统一的 API 简单且高效地访问不同存储服务上的数据,其核心愿景是 One Layer, All Storage(一层接口,所有存储)。

如果要切换到不同的存储后端,可以在 .env 文件中设置 STORAGE_TYPE 和相应的配置参数,比如切换到 Amazon S3:

# 基础配置

STORAGE_TYPE=s3

# S3 配置参数

S3_USE_AWS_MANAGED_IAM=false

S3_ENDPOINT=https://s3.amazonaws.com # 或其他 S3 兼容服务

S3_BUCKET_NAME=your-bucket-name

S3_ACCESS_KEY=your-access-key

S3_SECRET_KEY=your-secret-key

S3_REGION=us-east-1

S3_ADDRESS_STYLE=auto # auto, virtual, or path构建本地文件

本地文件是用户通过 Dify 的文件上传界面上传到服务器存储的文件。这些文件会先存储在 Dify 的文件系统中(如本地磁盘、S3 等),并在数据库中记录相关元信息。接下来,我们看看本地文件的构建过程:

def _build_from_local_file(

*,

mapping: Mapping[str, Any],

tenant_id: str,

transfer_method: FileTransferMethod,

strict_type_validation: bool = False,

) -> File:

upload_file_id = mapping.get("upload_file_id")

# 从数据库查询文件信息

stmt = select(UploadFile).where(

UploadFile.id == upload_file_id,

UploadFile.tenant_id == tenant_id,

)

row = db.session.scalar(stmt)

# 根据文件扩展和 MIME 类型获取文件类型

# 文件类型可以是 IMAGE、DOCUMENT、AUDIO、VIDEO、CUSTOM

file_type = _standardize_file_type(

extension="." + row.extension,

mime_type=row.mime_type

)

# 构建 File 对象

return File(

id=mapping.get("id"),

filename=row.name,

extension="." + row.extension,

mime_type=row.mime_type,

tenant_id=tenant_id,

type=file_type,

transfer_method=transfer_method,

remote_url=row.source_url,

related_id=mapping.get("upload_file_id"),

size=row.size,

storage_key=row.key, # 存储系统中的键值

)本地文件的处理流程相对简单,主要包括:

- 查询文件记录:根据

upload_file_id从数据库中查询文件的基本信息,包含文件名、文件大小、扩展名、MIME 类型以及存储系统中的键值等,这些信息是在文件上传时保存到数据库中的 - 类型检测:根据文件扩展名和 MIME 类型自动检测文件类型,文件类型是 IMAGE、DOCUMENT、AUDIO、VIDEO、CUSTOM 之一

- 构建 File 对象:将获取到的文件信息构建成统一的

File对象,供后续使用

构建远程文件

远程文件是通过 URL 引用的外部文件,比如用户提供的图片链接、文档链接等。Dify 针对远程文件有两种处理方式,第一种是通过远程文件上传接口,根据 URL 从远程下载文件到存储系统,此时和本地文件的处理逻辑几乎一样;第二种是直接在会话接口中传入 URL 地址,这种方式不需要将文件上传到 Dify 服务器,而是在需要时动态获取。

def _build_from_remote_url(

*,

mapping: Mapping[str, Any],

tenant_id: str,

transfer_method: FileTransferMethod,

strict_type_validation: bool = False,

) -> File:

# 检查是否有关联的上传文件记录

upload_file_id = mapping.get("upload_file_id")

if upload_file_id:

# 已缓存的远程文件,和本地文件一样处理...

# 处理纯远程 URL

url = mapping.get("url") or mapping.get("remote_url")

# 获取远程文件信息

mime_type, filename, file_size = _get_remote_file_info(url)

extension = mimetypes.guess_extension(mime_type) or (

"." + filename.split(".")[-1] if "." in filename else ".bin"

)

# 根据文件扩展和 MIME 类型获取文件类型

file_type = _standardize_file_type(

extension=extension,

mime_type=mime_type

)

# 构建 File 对象

return File(

id=mapping.get("id"),

filename=filename,

tenant_id=tenant_id,

type=file_type,

transfer_method=transfer_method,

remote_url=url,

mime_type=mime_type,

extension=extension,

size=file_size,

storage_key="", # 远程文件没有本地存储键

)远程文件的关键在于 _get_remote_file_info() 函数,它负责获取远程文件的元信息,包括 MIME 类型、文件名、文件大小:

def _get_remote_file_info(url: str):

# 解析 URL 获取路径部分

parsed_url = urllib.parse.urlparse(url)

url_path = parsed_url.path

# 从路径中提取文件名

filename = os.path.basename(url_path)

# 从文件名推测 MIME 类型

mime_type, _ = mimetypes.guess_type(filename)

# 初始化文件大小

file_size = -1

# 发送 HEAD 请求获取文件信息(注意这里使用了 ssrf_proxy)

resp = ssrf_proxy.head(url, follow_redirects=True)

if resp.status_code == httpx.codes.OK:

# 从 Content-Disposition 头获取真实文件名

if content_disposition := resp.headers.get("Content-Disposition"):

filename = str(content_disposition.split("filename=")[-1].strip('"'))

mime_type, _ = mimetypes.guess_type(filename)

# 从 Content-Length 头获取文件大小

file_size = int(resp.headers.get("Content-Length", file_size))

# 从 Content-Type 头获取 MIME 类型

if not mime_type:

mime_type = resp.headers.get("Content-Type", "").split(";")[0].strip()

return mime_type, filename, file_size它的核心流程是,先通过 URL 解析,提取出初始文件名,基于文件名推测出 MIME 类型,接着再向远程 URL 发送 HEAD 请求,获取 HTTP 响应头,从响应头中获取准确的文件元信息:

- 从

Content-Disposition头获取真实文件名 - 从

Content-Length头获取文件大小 - 从

Content-Type头获取 MIME 类型

这里 Dify 使用的两个技巧值得我们学习:

- Dify 使用

HEAD请求而非GET,只获取元数据不下载文件内容,可以提高效率 - Dify 使用

ssrf_proxy而不是直接的 HTTP 请求,防止 SSRF 攻击,这是一个很重要的安全考虑,我们稍后会详细讨论这个安全机制

构建工具文件

工具文件是智能体或工具在执行过程中生成的临时文件,比如代码解释器生成的图表、文件处理工具创建的文档等。

def _build_from_tool_file(

*,

mapping: Mapping[str, Any],

tenant_id: str,

transfer_method: FileTransferMethod,

strict_type_validation: bool = False,

) -> File:

# 从数据库获取工具文件信息

tool_file = db.session.scalar(

select(ToolFile).where(

ToolFile.id == mapping.get("tool_file_id"),

ToolFile.tenant_id == tenant_id,

)

)

# 根据文件扩展和 MIME 类型获取文件类型

# 构建 File 对象工具文件的构建过程和本地文件差不多,唯一的区别在于它存储在数据库的 tool_files 表中。

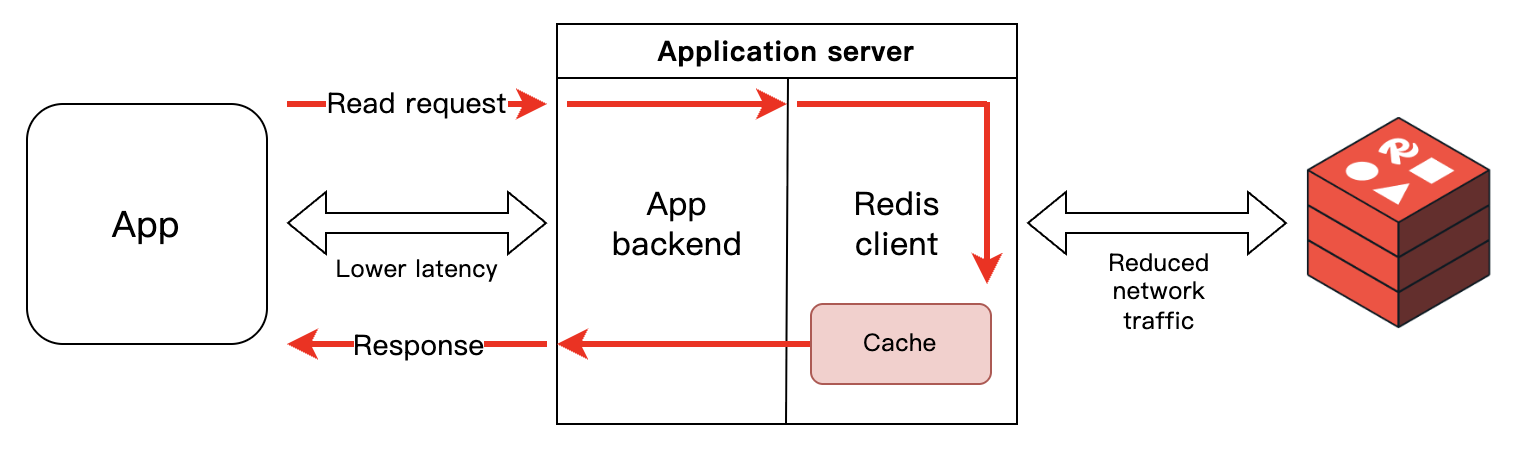

SSRF 防护机制

在远程文件处理中,我们注意到 Dify 使用了 ssrf_proxy.head() 而不是直接的 HTTP 请求。这涉及到一个重要的安全概念 —— SSRF(Server-Side Request Forgery,服务器端请求伪造)。

什么是 SSRF

SSRF 是一种安全漏洞,攻击者可以诱使服务器代表他们向任意目标发起 HTTP 请求。这种攻击通常发生在 Web 应用需要获取用户提供的 URL 资源时,比如:

- 图片预览功能

- 网页截图服务

- 文件下载功能

- Webhook 回调

如果 Web 应用直接使用用户提供的 URL 而没有进行适当的验证和过滤,就可能遭受 SSRF 攻击。攻击者可以利用 SSRF 漏洞:

- 扫描内网:通过服务器访问内网地址(如

127.0.0.1、192.168.x.x)来探测内网服务 - 绕过防火墙:利用服务器的网络位置访问被防火墙保护的资源

- 访问云元数据:在云环境中访问实例元数据服务(如 AWS EC2 的

169.254.169.254) - 端口扫描:探测服务器可访问的其他服务端口

例如,攻击者可能提供这样的恶意 URL:

http://127.0.0.1:6379/- 访问本地 Redishttp://169.254.169.254/latest/meta-data/- 访问 AWS 元数据服务file:///etc/passwd- 读取本地文件

关于 SSRF 相关知识,推荐阅读这篇文章:

Dify 的 SSRF 防护策略

在之前的入门篇中,细心的读者可能已经注意到,在 docker-compose.yaml 文件中,一些服务配置了 SSRF_PROXY 和 HTTP_PROXY 环境变量,全部指向一个 ssrf_proxy 容器:

ssrf_proxy:

image: ubuntu/squid:latest

restart: always

volumes:

- ./ssrf_proxy/squid.conf.template:/etc/squid/squid.conf.template

- ./ssrf_proxy/docker-entrypoint.sh:/docker-entrypoint-mount.sh

entrypoint:

[ "sh", "-c", "docker-entrypoint.sh" ]

environment:

HTTP_PORT: ${SSRF_HTTP_PORT:-3128}

networks:

- ssrf_proxy_network

- default为避免不必要的风险,Dify 为所有可能引发 SSRF 攻击的服务配置了代理,并强制像 Sandbox 这样的沙盒服务只能通过代理访问外部网络,以确保数据和服务安全。在生产环境中,Dify 推荐使用 Squid 作为 SSRF 防护的代理服务器。

默认情况下,该代理不会拦截任何本地请求,但我们可以通过修改其配置文件自定义代理行为。它的配置文件如下:

# 网络范围定义

# - 定义各种私有网络和本地网络范围,包括 RFC 1918 私有网络(10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x)

# - 包含 IPv6 本地网络范围和链路本地地址

acl localnet src 0.0.0.1-0.255.255.255 # RFC 1122 "this" network (LAN)

acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC 1918 local private network (LAN)

acl localnet src 100.64.0.0/10 # RFC 6598 shared address space (CGN)

acl localnet src 169.254.0.0/16 # RFC 3927 link-local (directly plugged) machines

acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC 1918 local private network (LAN)

acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC 1918 local private network (LAN)

acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range

acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines

# 端口访问控制

# - SSL_ports:允许的 SSL 端口(443)

# - Safe_ports:允许的安全端口(HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21 等标准端口)

acl SSL_ports port 443

# acl SSL_ports port 1025-65535 # Enable the configuration to resolve this issue: https://github.com/langgenius/dify/issues/12792

acl Safe_ports port 80 # http

acl Safe_ports port 21 # ftp

acl Safe_ports port 443 # https

acl Safe_ports port 70 # gopher

acl Safe_ports port 210 # wais

acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports

acl Safe_ports port 280 # http-mgmt

acl Safe_ports port 488 # gss-http

acl Safe_ports port 591 # filemaker

acl Safe_ports port 777 # multiling http

# 方法和域名控制

# - CONNECT:CONNECT 方法控制

# - allowed_domains:只允许访问 .marketplace.dify.ai 域名

acl CONNECT method CONNECT

acl allowed_domains dstdomain .marketplace.dify.ai

# HTTP 访问规则,按优先级顺序:

# 1. 允许访问指定域名:允许访问 marketplace.dify.ai

# 2. 拒绝不安全端口:拒绝访问非安全端口

# 3. 限制 CONNECT 方法:只允许对 SSL 端口使用 CONNECT

# 4. 管理访问控制:只允许 localhost 进行管理

# 5. 拒绝所有其他访问:默认拒绝策略

http_access allow allowed_domains

http_access deny !Safe_ports

http_access deny CONNECT !SSL_ports

http_access allow localhost manager

http_access deny manager

http_access allow localhost

include /etc/squid/conf.d/*.conf

http_access deny all

# 为沙箱提供反向代理

http_port ${REVERSE_PROXY_PORT} accel vhost

cache_peer ${SANDBOX_HOST} parent ${SANDBOX_PORT} 0 no-query originserver

acl src_all src all

http_access allow src_all通过 Squid 的访问控制列表(ACL),Dify 实现了有效的网络隔离和访问控制,大大降低了 SSRF 攻击的风险。这是一个值得学习和借鉴的安全最佳实践!

小结

我们今天学习了 Dify 对上传文件的处理过程,主要内容总结如下:

- 支持 OpenDAL、S3、阿里云 OSS 等多样化的存储后端,默认按租户隔离文件,保障数据安全性;

- 采用工厂模式统一文件处理逻辑,支持

LOCAL_FILE、REMOTE_URL、TOOL_FILE三种不同的文件传输方式,统一转换为File对象; - 对于远程文件,Dify 引入 Squid 代理,通过 ACL 规则禁止访问内网地址与非安全端口,防范远程文件带来的 SSRF 风险;

在下一篇文章中,我们将继续深入会话流程的源码,探讨 Dify 是如何通过集成外部 Ops 工具,实现全面的追踪和深度评估能力。