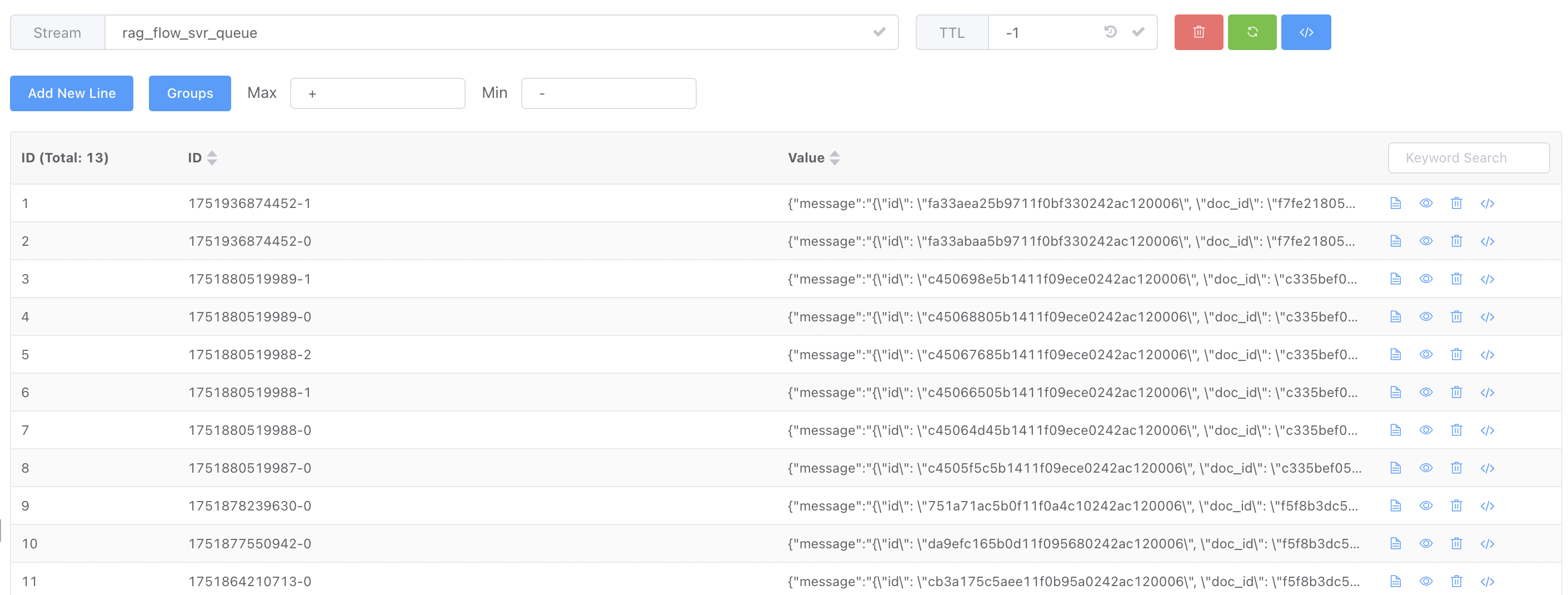

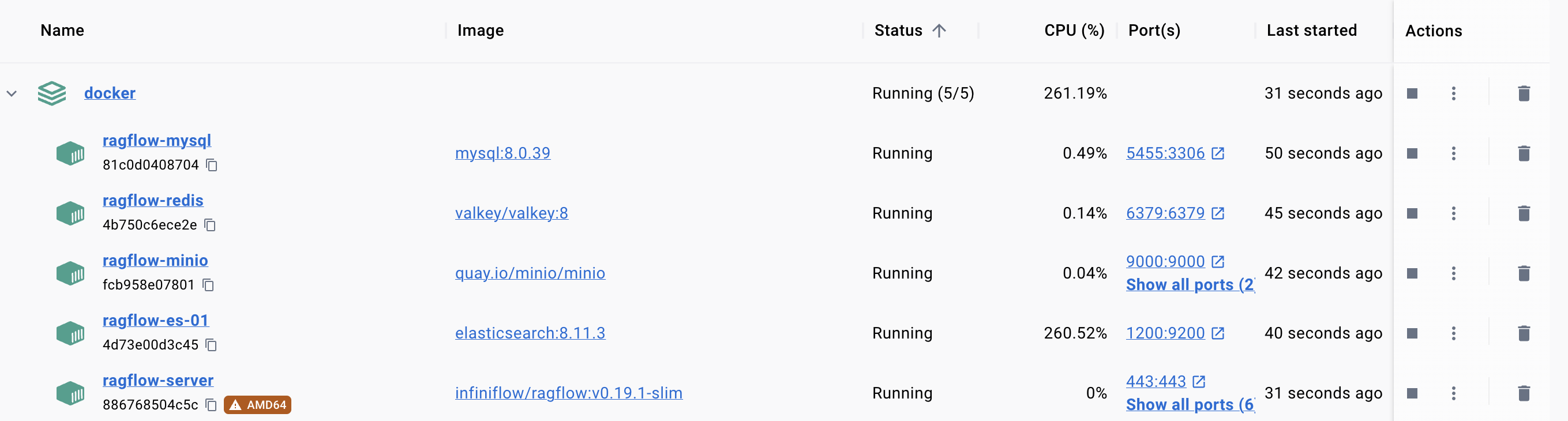

经过几天的学习,我们了解了 RAGFlow 的文件上传和解析流程,了解了解析任务是如何触发并放入 Redis Stream 消息队列中,等待任务执行器消费和处理的。今天我们将继续学习任务执行器中最重要的函数 do_handle_task() 的实现,看看 RAGFlow 是如何具体执行每个解析任务的。

do_handle_task 函数实现

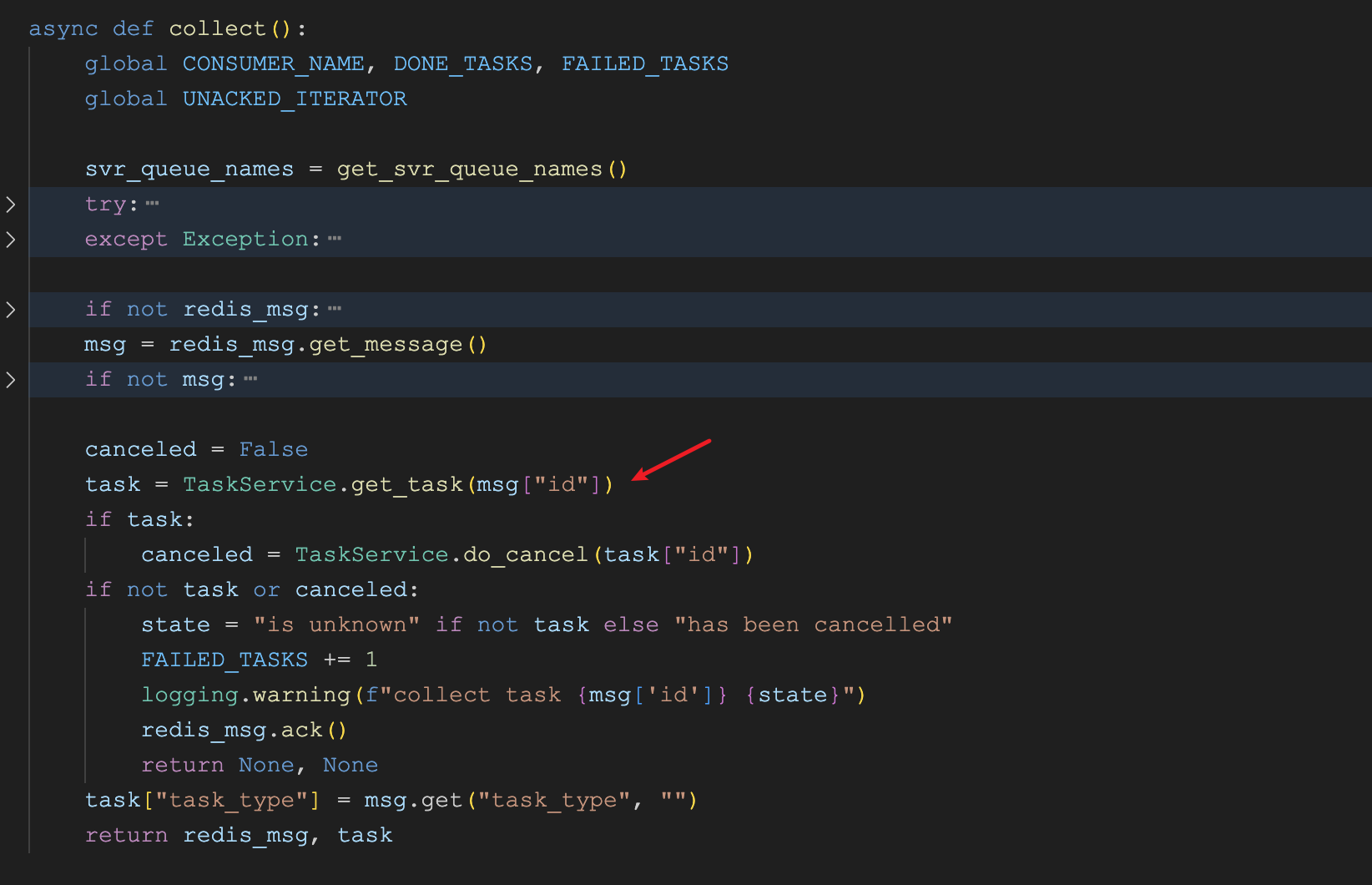

do_handle_task 是 RAGFlow 系统中的任务处理函数,负责处理文档解析、分块、向量化和索引的完整流程。它的主要逻辑如下:

- 判断任务是否被取消,如果是,则直接返回;

- 根据任务配置绑定对应的嵌入模型,用于后续的向量化处理;

- 根据嵌入模型的向量维度,初始化知识库索引结构;

根据任务类型执行不同的处理流程:

- 如果是 RAPTOR 类型的任务,则执行递归抽象处理;

- 如果是 GraphRAG 类型的任务,则执行知识图谱构建;

- 如果是标准分块类型的任务,则执行普通分块处理;

- 批量插入分块数据到知识库索引中;

- 更新文档统计信息,包括分块数量、token 数量等;

下面是 do_handle_task 函数的核心实现:

async def do_handle_task(task):

# 过程回调,用于报告进度

progress_callback = partial(set_progress, task_id, task_from_page, task_to_page)

# 判断任务是否已取消

task_canceled = TaskService.do_cancel(task_id)

if task_canceled:

progress_callback(-1, msg="Task has been canceled.")

return

# 绑定嵌入模型

embedding_model = LLMBundle(task_tenant_id, LLMType.EMBEDDING, llm_name=task_embedding_id, lang=task_language)

vts, _ = embedding_model.encode(["ok"])

vector_size = len(vts[0])

# 初始化知识库

init_kb(task, vector_size)

if task.get("task_type", "") == "raptor":

# 使用 RAPTOR 分块策略

elif task.get("task_type", "") == "graphrag":

# 使用 GraphRAG 分块策略

else:

# 使用标准分块策略

chunks = await build_chunks(task, progress_callback)

# 计算每个分块的向量

token_count, vector_size = await embedding(chunks, embedding_model, task_parser_config, progress_callback)

# 批量插入分块数据

for b in range(0, len(chunks), DOC_BULK_SIZE):

doc_store_result = await trio.to_thread.run_sync(

lambda: settings.docStoreConn.insert(

chunks[b:b + DOC_BULK_SIZE], search.index_name(task_tenant_id), task_dataset_id))

# 更新文档统计信息

DocumentService.increment_chunk_num(task_doc_id, task_dataset_id, token_count, chunk_count, 0)

上面的代码中有几个需要注意的点,值得展开来学习下。

了解偏函数

progress_callback = partial(set_progress, task_id, task_from_page, task_to_page)

这段代码使用了 Python 中的 偏函数(Partial Function),一个比较冷门但有点意思的功能。偏函数是一种特殊的函数,它通过固定原函数的某些参数,从而创建出一个新的函数。偏函数的创建主要通过 functools.partial 实现,下面是一个简单的示例,固定加法函数的一个参数:

from functools import partial

# 定义一个加法函数

def add(a, b):

return a + b

# 创建一个偏函数,固定 a=10

add_ten = partial(add, 10)

# 调用偏函数

print(add_ten(5)) # 输出 15 (相当于 10 + 5)

print(add_ten(10)) # 输出 20 (相当于 10 + 10)

回到前面的代码片段,我们使用偏函数创建了一个新的回调函数 progress_callback,它固定了 set_progress 函数的前三个参数:task_id、task_from_page 和 task_to_page。当后续调用 progress_callback 时,只需提供剩余的参数(如进度值和错误消息)即可:

progress_callback(50, msg="Processing...")

progress_callback(-1, msg="Error occurred")

这种方式的好处是,在多次调用 progress_callback 时,不需要重复传递某些固定参数,减少函数调用时需要提供的参数数量。在 do_handle_task() 函数的实现中,会大量的调用 progress_callback 汇报任务进度,通过偏函数,可以让代码更加简洁和灵活,提高了代码的可读性和可维护性。

绑定嵌入模型

embedding_model = LLMBundle(task_tenant_id, LLMType.EMBEDDING, llm_name=task_embedding_id, lang=task_language)

vts, _ = embedding_model.encode(["ok"])

vector_size = len(vts[0])

RAGFlow 通过 LLMBundle 将所有大模型的操作统一封装在一个类里,方便使用。比如通过 LLMBundle.encode() 方法调用嵌入模型,LLMBundle.chat() 方法调用聊天模型,等等。

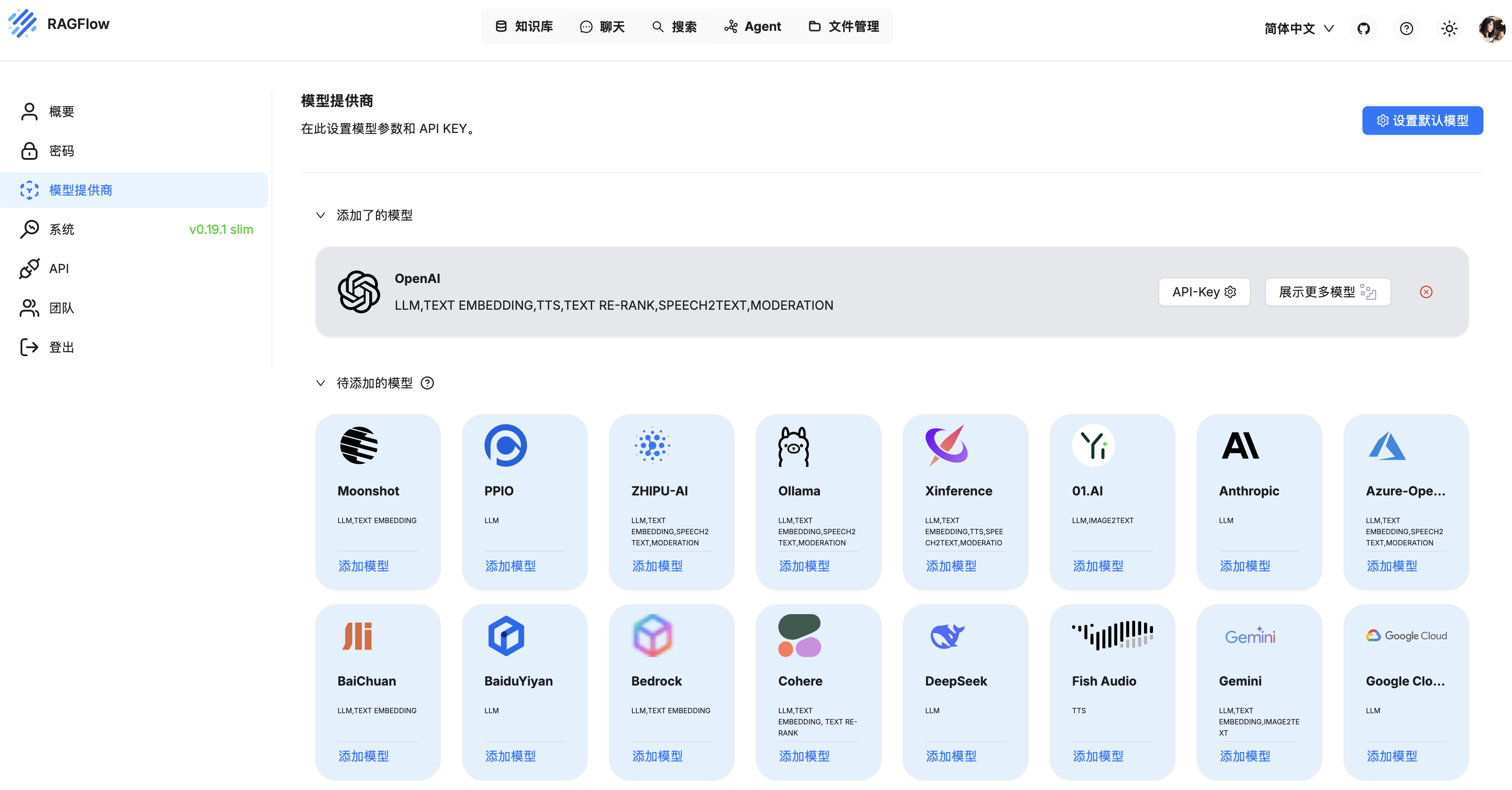

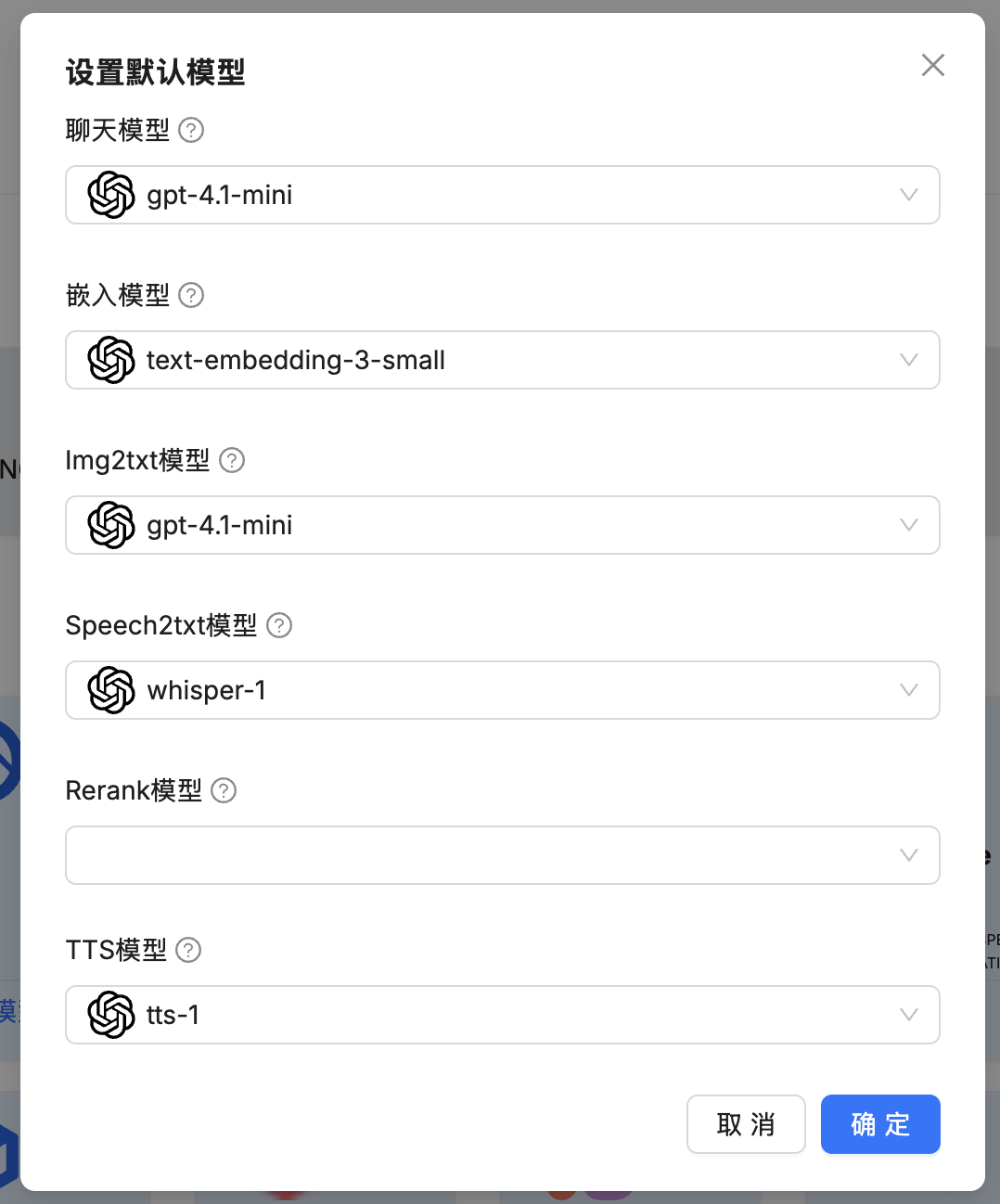

LLMType 枚举了所有支持的模型类型(这也就是我们之前在 “模型供应商” 页面配置的模型类型):

class LLMType(StrEnum):

CHAT = 'chat' # 聊天模型

EMBEDDING = 'embedding' # 嵌入模型

SPEECH2TEXT = 'speech2text' # 语音转文字

IMAGE2TEXT = 'image2text' # 图片转文字

RERANK = 'rerank' # 排序模型

TTS = 'tts' # 文字转语音

这里创建的 embedding_model 是一个嵌入模型,它的具体实现位于 rag/llm/embedding_model.py 文件,该文件定义了大量的嵌入模型实现,包括:

OpenAI 系列

- OpenAI - text-embedding-ada-002 / text-embedding-3-large (OpenAIEmbed)

- Azure OpenAI (AzureEmbed)

中国厂商

- 阿里通义千问 - text_embedding_v2 (QWenEmbed)

- 智谱 AI - embedding-2 / embedding-3 (ZhipuEmbed)

- 百川智能 - Baichuan-Text-Embedding (BaiChuanEmbed)

- 百度千帆 (BaiduYiyanEmbed)

国外厂商

- Cohere - embed-multilingual-v3.0 (CoHereEmbed)

- Mistral - mistral-embed (MistralEmbed)

- Jina - jina-embeddings-v3 (JinaEmbed)

- Voyage AI - voyage-large-2 (VoyageEmbed)

- Gemini - text-embedding-004 (GeminiEmbed)

- Bedrock - amazon.titan-embed-text-v2:0 / cohere.embed-multilingual-v3 (BedrockEmbed)

聚合平台

本地部署模型

- BAAI/bge-large-zh-v1.5 (DefaultEmbedding)

- BAAI/bge-small-en-v1.5 (FastEmbed)

- maidalun1020/bce-embedding-base_v1 (YoudaoEmbed)

本地部署框架

初始化知识库索引

创建嵌入模型实例之后,RAGFlow 通过 embedding_model.encode(["ok"]) 来验证模型的可用性,同时还能获取到嵌入模型的向量维度信息。接着,它会根据向量维度创建相应的索引库:

init_kb(task, vector_size)

init_kb() 函数的实现如下:

def init_kb(row, vector_size: int):

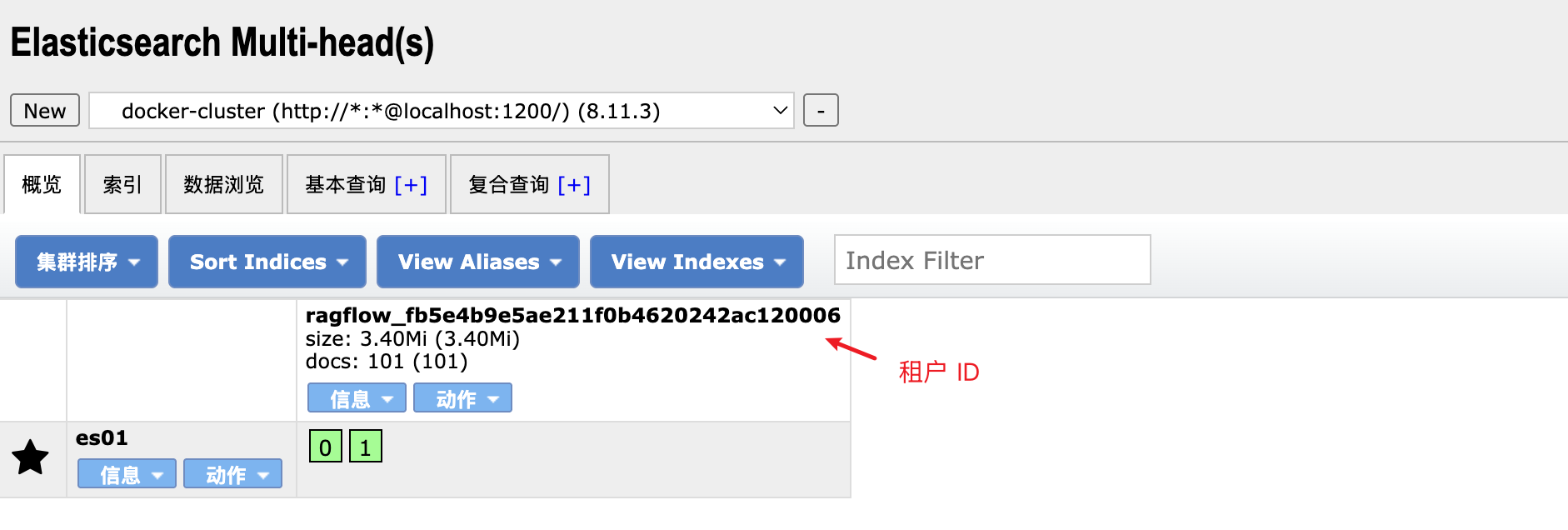

idxnm = search.index_name(row["tenant_id"])

return settings.docStoreConn.createIdx(idxnm, row.get("kb_id", ""), vector_size)

可以看到 RAGFlow 通过 docStoreConn 的 createIdx(tenant_id, kb_id, vector_size) 创建索引库,其中 docStoreConn 表示文档存储引擎,可以通过环境变量 DOC_ENGINE 进行切换,目前支持三种:

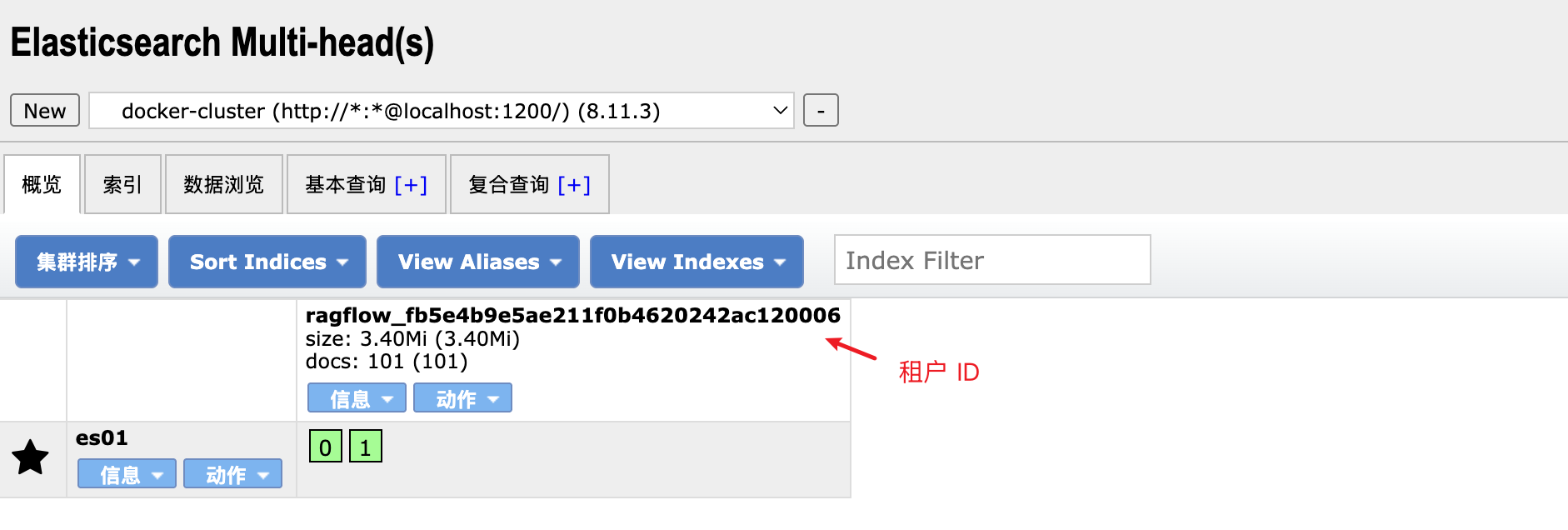

RAGFlow 默认使用 Elasticsearch 作为文档存储引擎。另外从 createIdx 的三个参数可以看出,RAGFlow 是支持多租户的,不同租户的索引库之间是隔离的。其实,只有 Infinity 是根据传入的三个参数创建索引库的,Elasticsearch 和 OpenSearch 则是根据 tenant_id 创建索引库的,kb_id 和 vector_size 对它们来说没有用。

之所以 Elasticsearch 和 OpenSearch 创建索引时不用指定向量维度,是因为 RAGFlow 使用了一种比较讨巧的方法,它将常见的向量维度提前预定义在 Mapping 里了(参考 conf/mapping.json 和 conf/os_mapping.json 文件):

{

"dynamic_templates": [

{

"dense_vector": {

"match": "*_512_vec",

"mapping": {

"type": "dense_vector",

"index": true,

"similarity": "cosine",

"dims": 512

}

}

},

{

"dense_vector": {

"match": "*_768_vec",

"mapping": {

"type": "dense_vector",

"index": true,

"similarity": "cosine",

"dims": 768

}

}

},

{

"dense_vector": {

"match": "*_1024_vec",

"mapping": {

"type": "dense_vector",

"index": true,

"similarity": "cosine",

"dims": 1024

}

}

},

{

"dense_vector": {

"match": "*_1536_vec",

"mapping": {

"type": "dense_vector",

"index": true,

"similarity": "cosine",

"dims": 1536

}

}

}

]

}

如果你的嵌入模型不是 512、768、1024 或 1536 维的,那么在创建索引时可能会报错,需要修改 Mapping 文件来支持新的向量维度。

文档分块策略

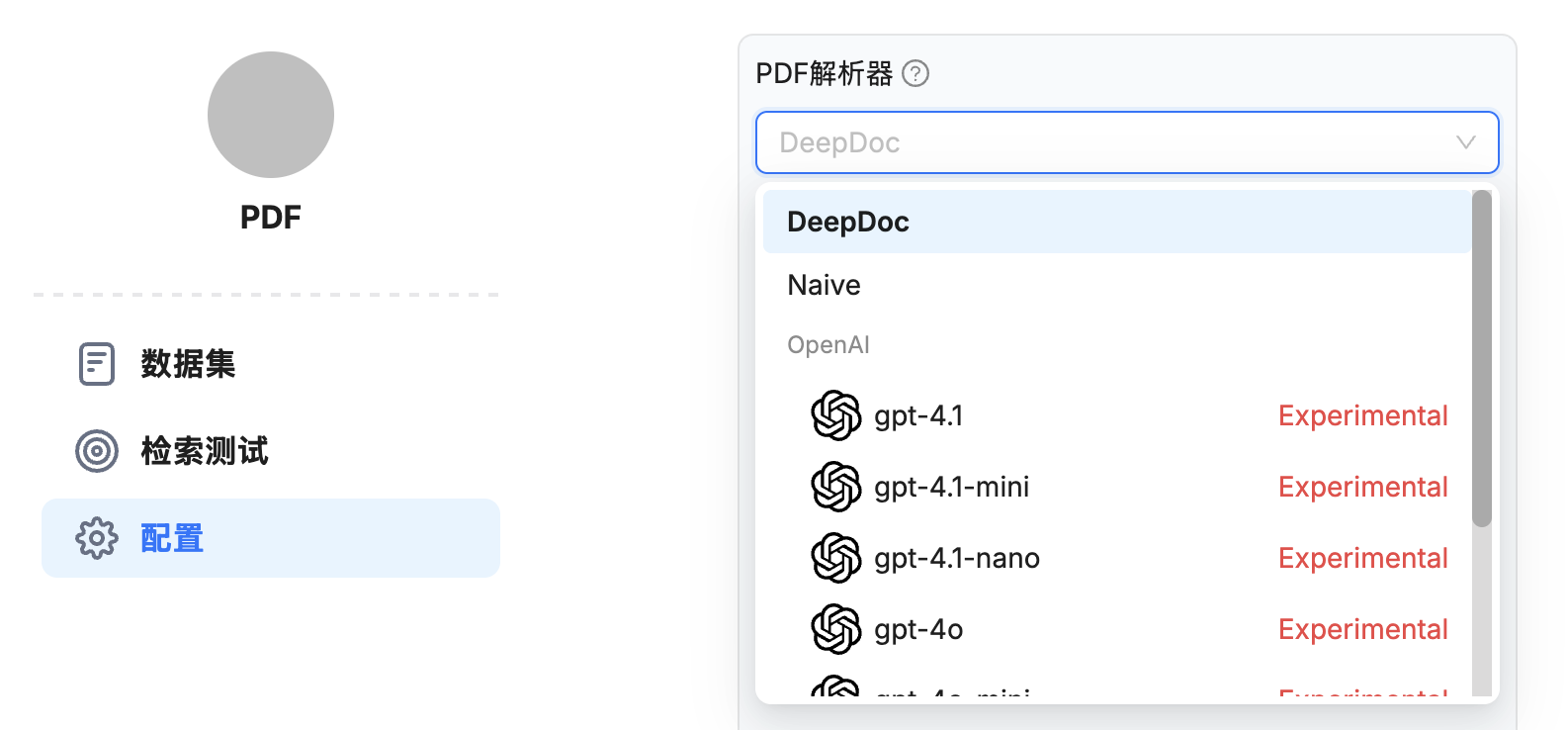

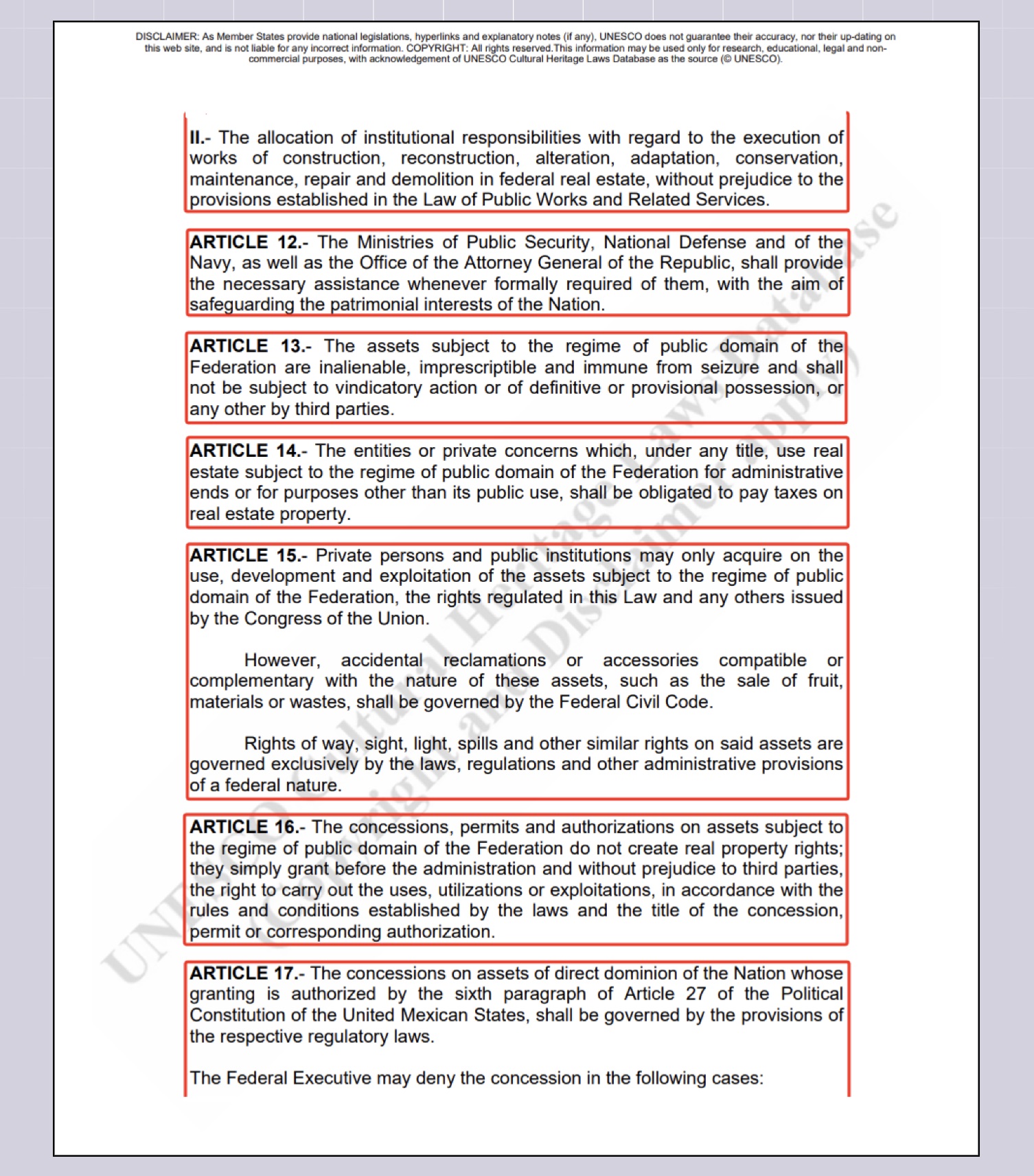

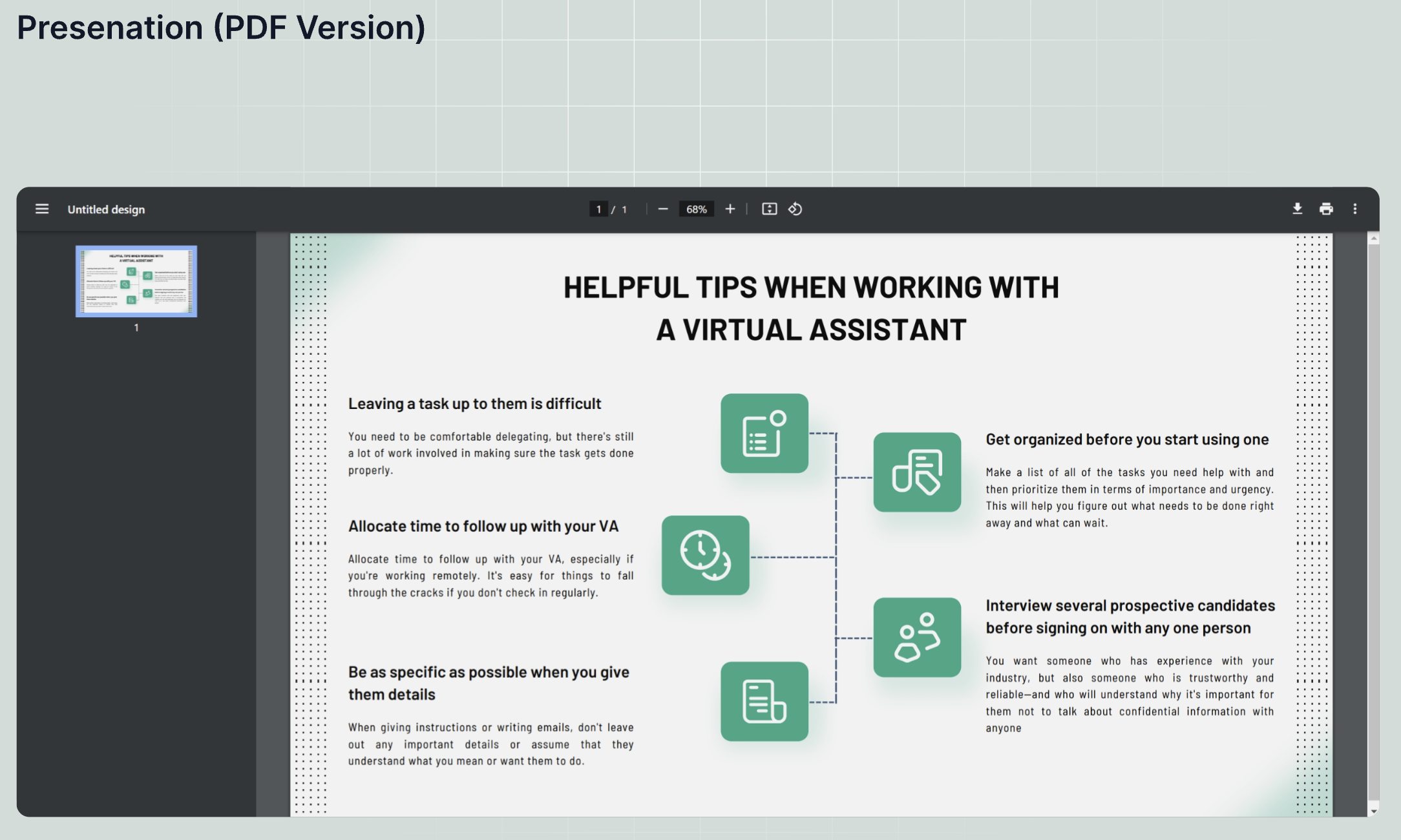

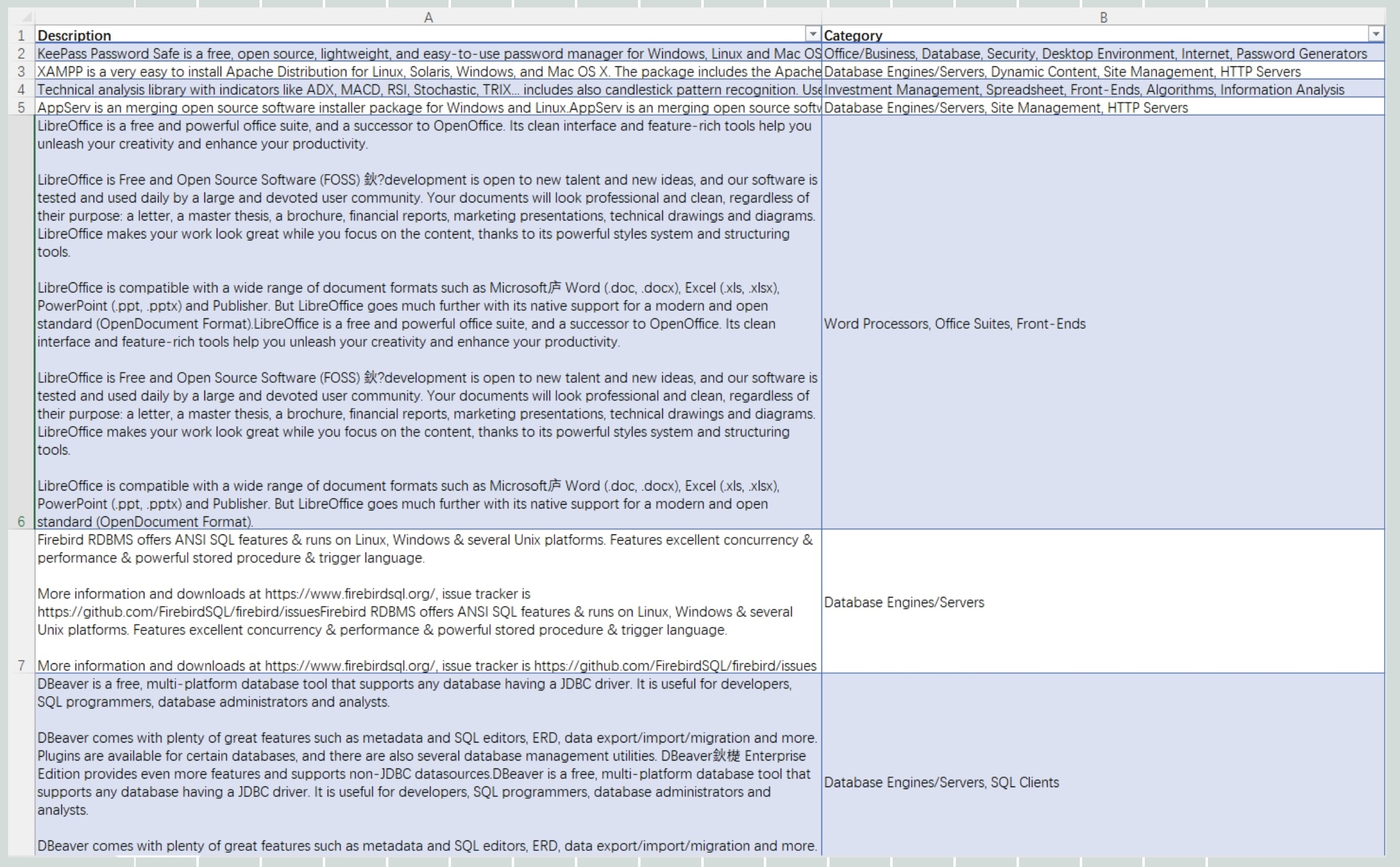

昨天在学习知识库配置时,我们提到了两个高级配置:

使用召回增强 RAPTOR 策略(use_raptor) - 为多跳问答任务启用 RAPTOR 提高召回效果;提取知识图谱(use_graphrag) - 在当前知识库的文件块上构建知识图谱,以增强涉及嵌套逻辑的多跳问答;

这两个配置其实对应着 RAGFlow 不同的文档分块策略:

if task.get("task_type", "") == "raptor":

# 使用 RAPTOR 分块策略

elif task.get("task_type", "") == "graphrag":

# 使用 GraphRAG 分块策略

else:

# 使用标准分块策略

chunks = await build_chunks(task, progress_callback)

# 计算每个分块的向量

token_count, vector_size = await embedding(chunks, embedding_model, task_parser_config, progress_callback)

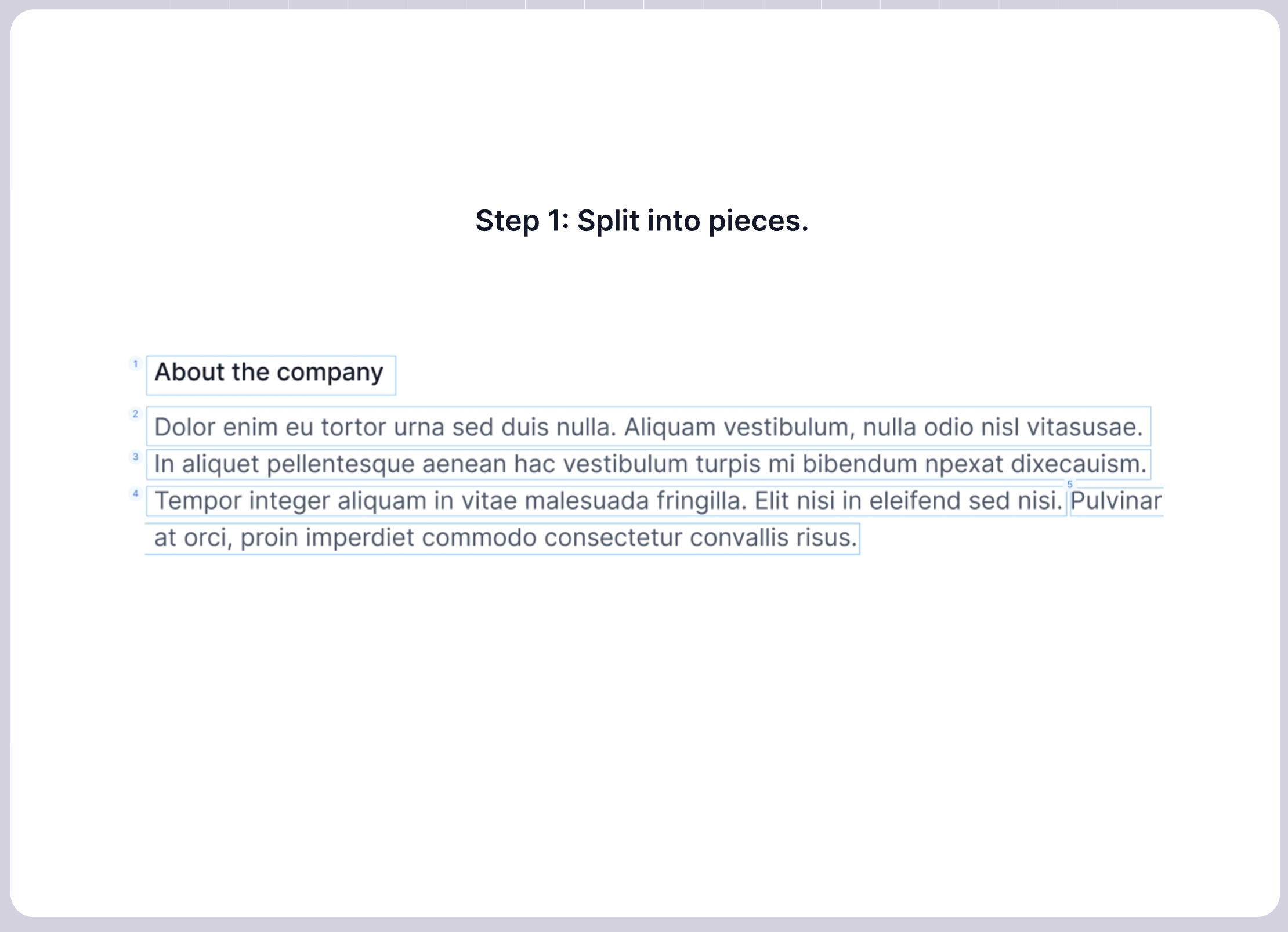

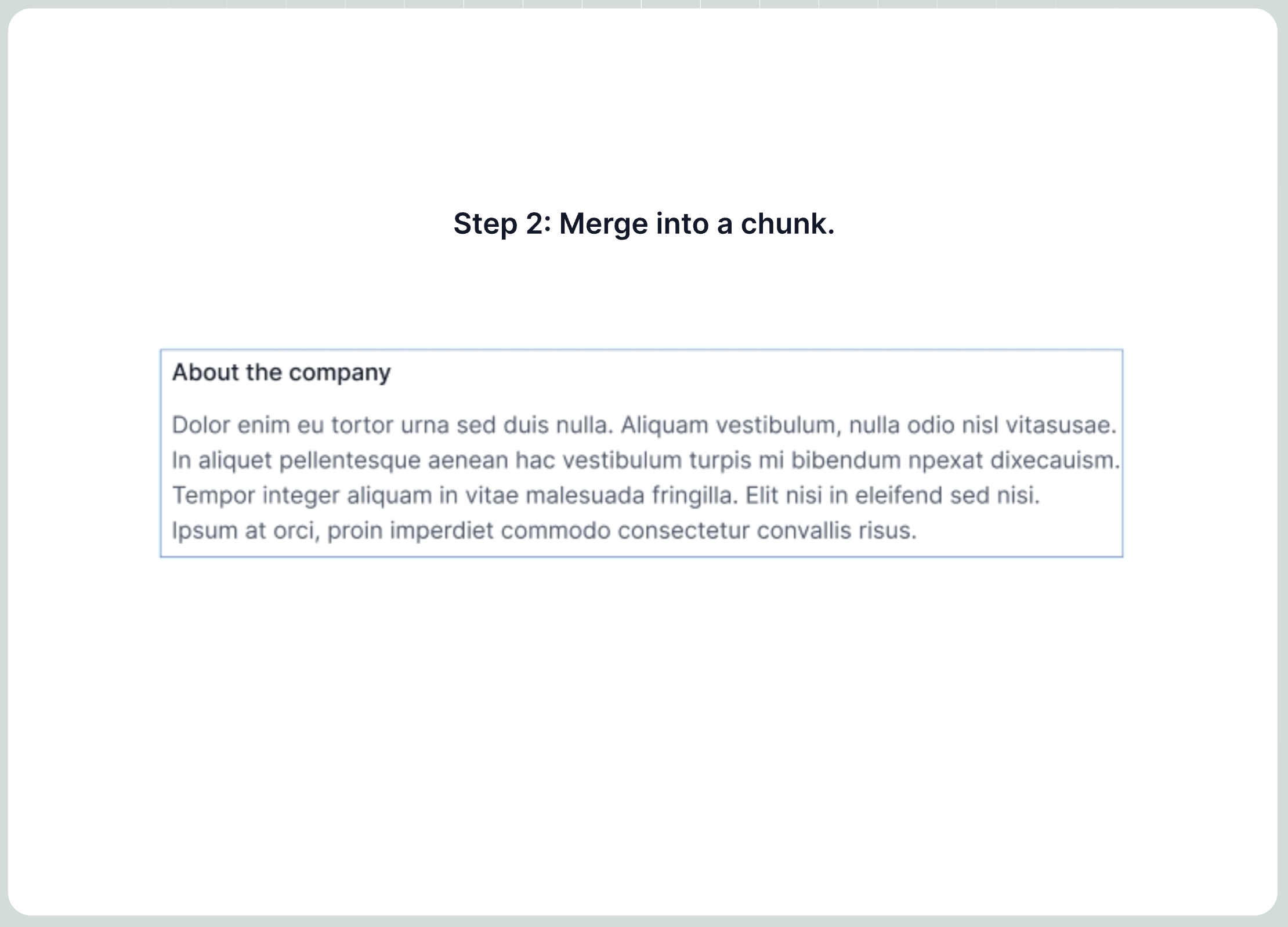

关于 RAPTOR 和 GraphRAG 的实现,我们后面再详细学习,今天我们先来学习下标准分块策略的实现。它的核心流程分两步:

build_chunks() - 执行标准文档分块流程embedding() - 对分块进行向量化处理

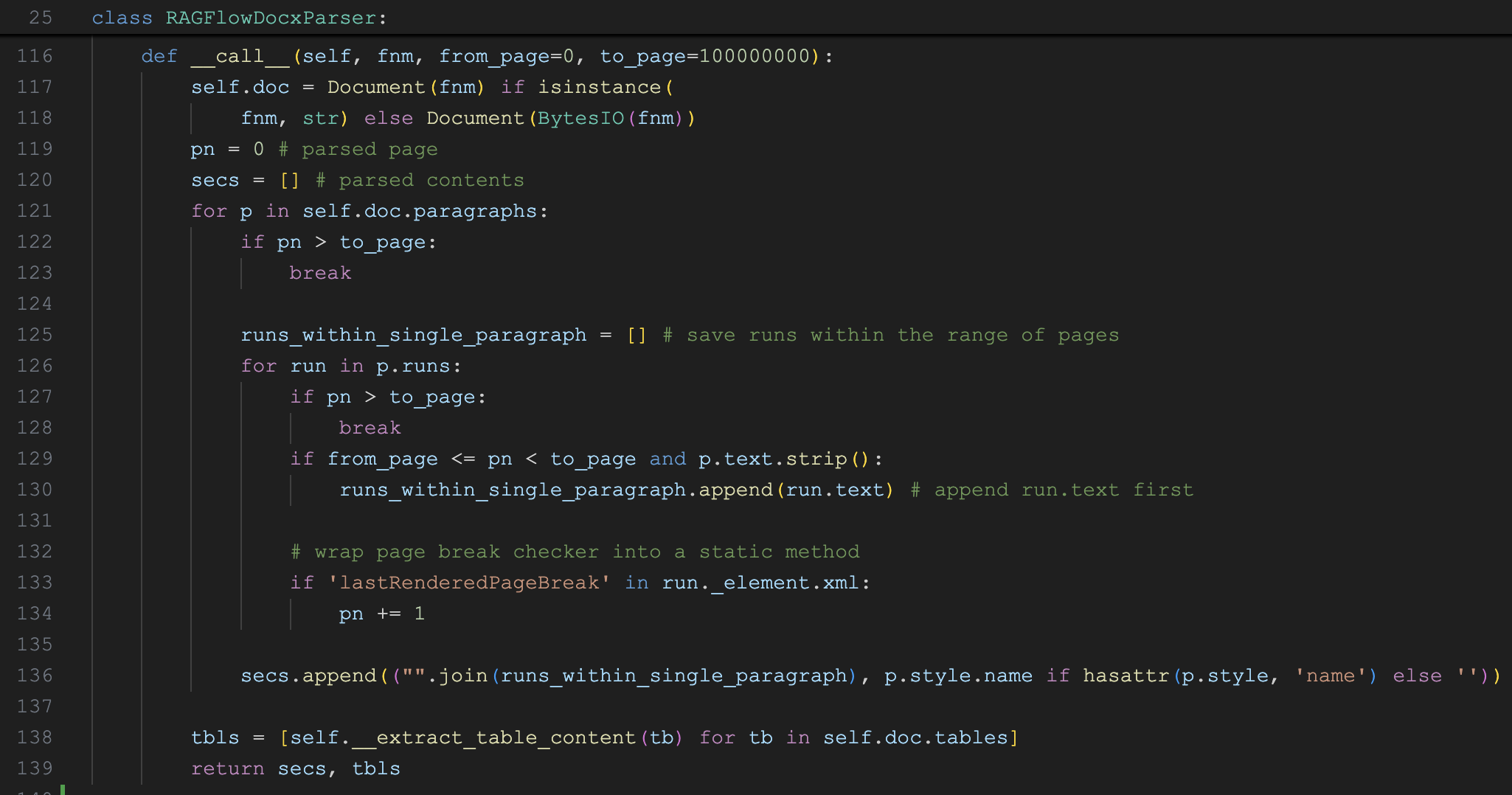

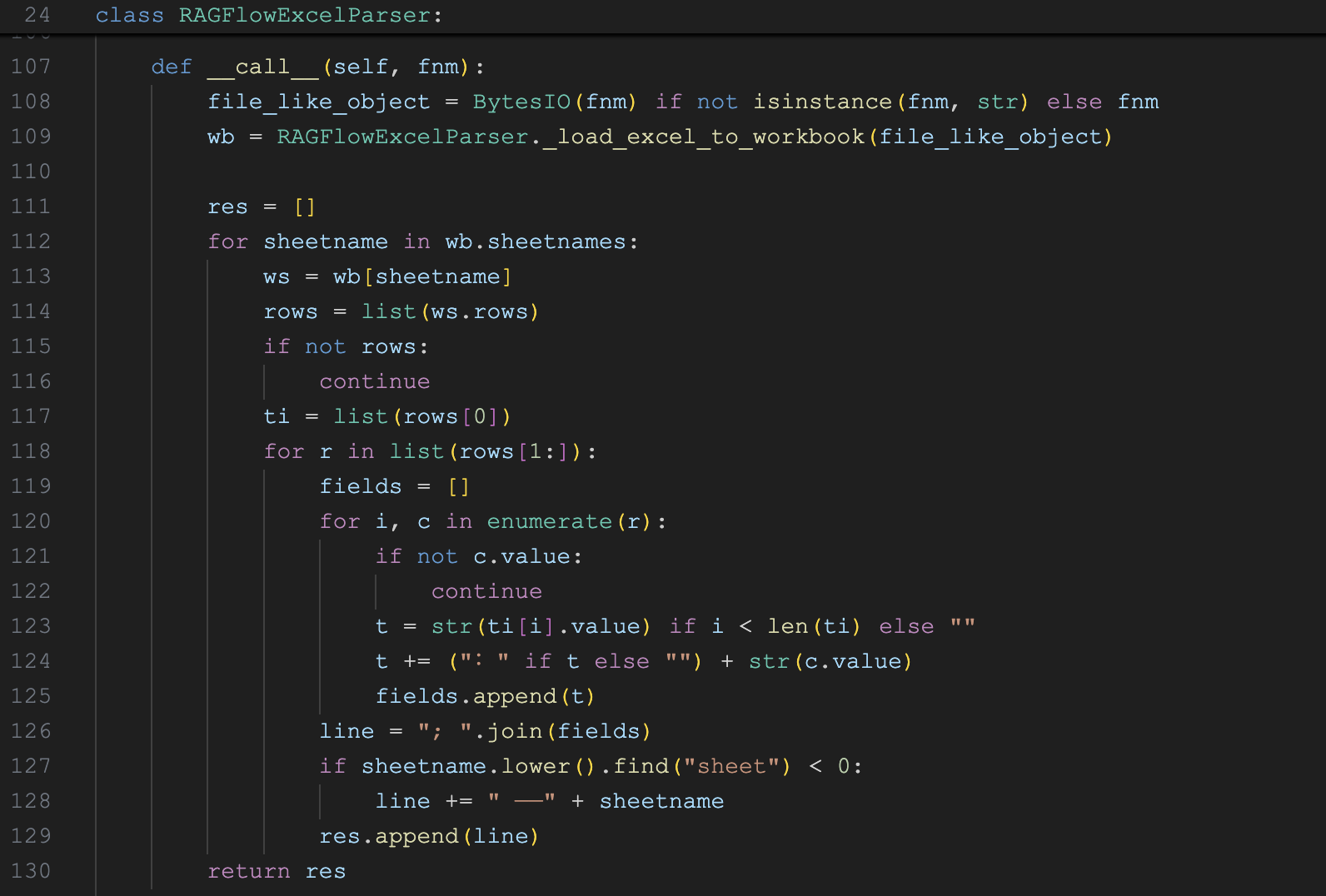

其中,build_chunks() 函数的实现大致如下:

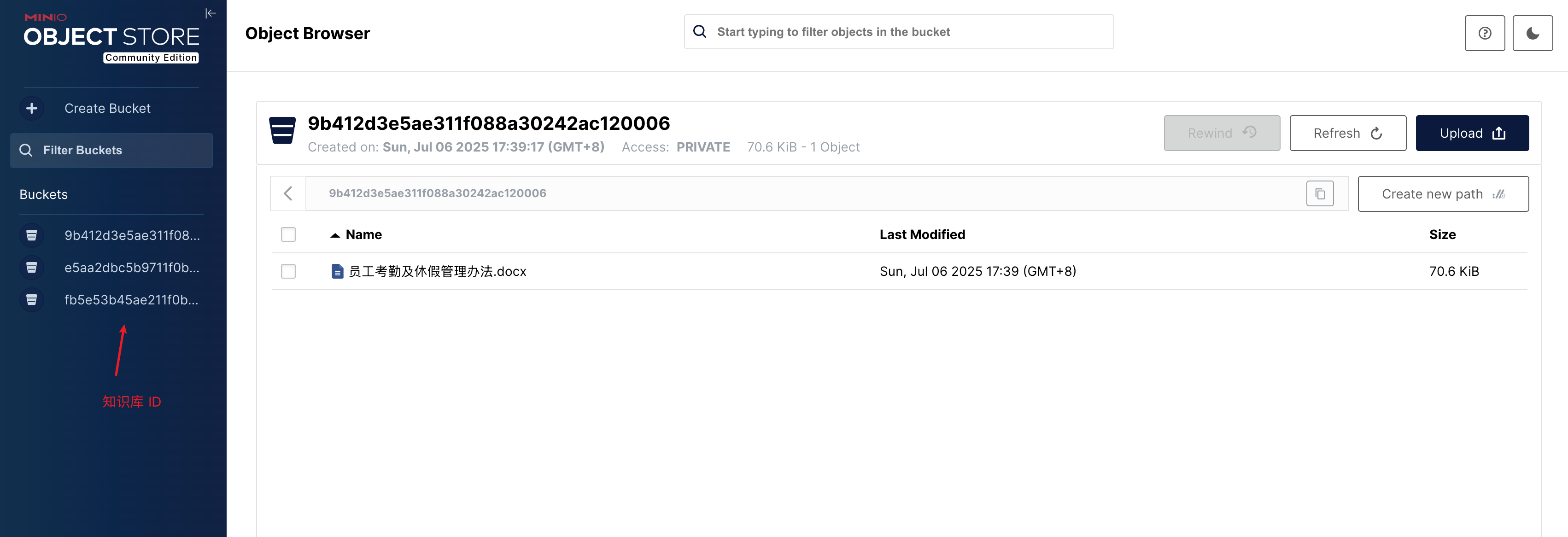

async def build_chunks(task, progress_callback):

# 从对象存储中读取文件

bucket, name = File2DocumentService.get_storage_address(doc_id=task["doc_id"])

binary = await get_storage_binary(bucket, name)

# 调用分块器进行分块,通过 chunk_limiter 限制并发路数

chunker = FACTORY[task["parser_id"].lower()]

async with chunk_limiter:

cks = await trio.to_thread.run_sync(lambda: chunker.chunk(...))

# 将分块结果上传到对象存储

async with trio.open_nursery() as nursery:

for ck in cks:

nursery.start_soon(upload_to_minio, doc, ck)

return docs

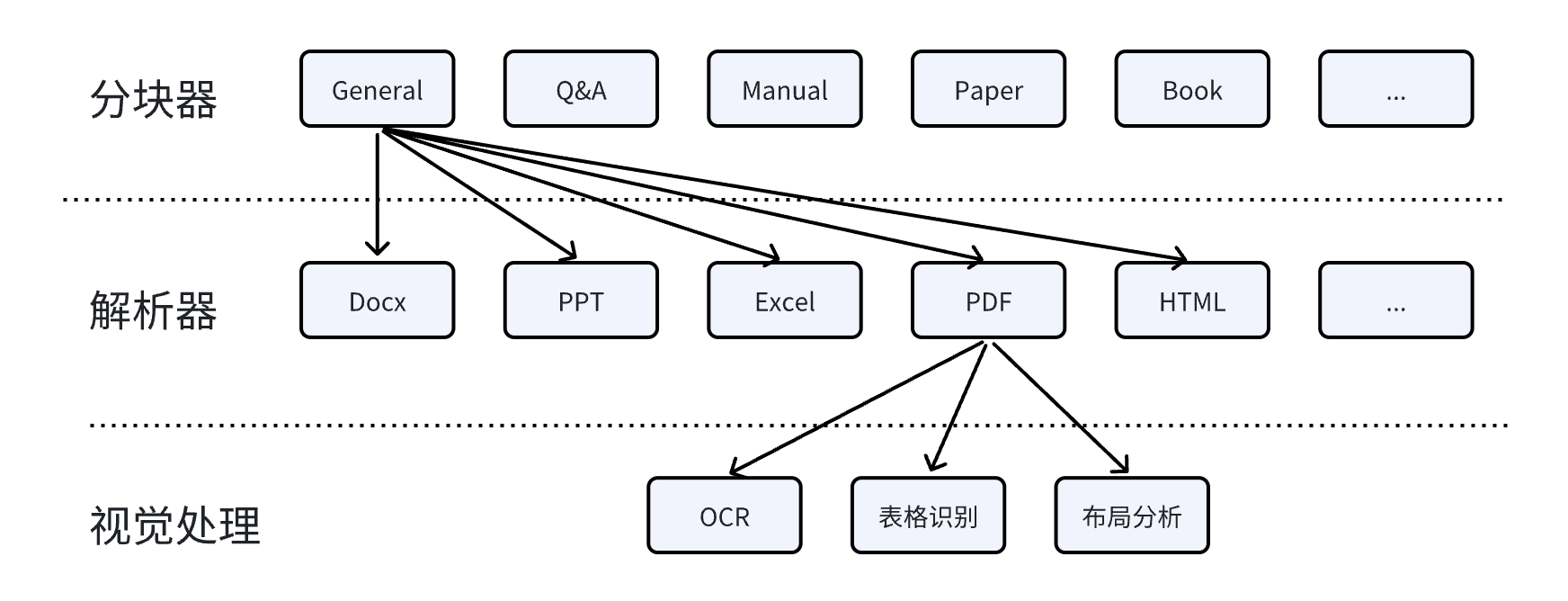

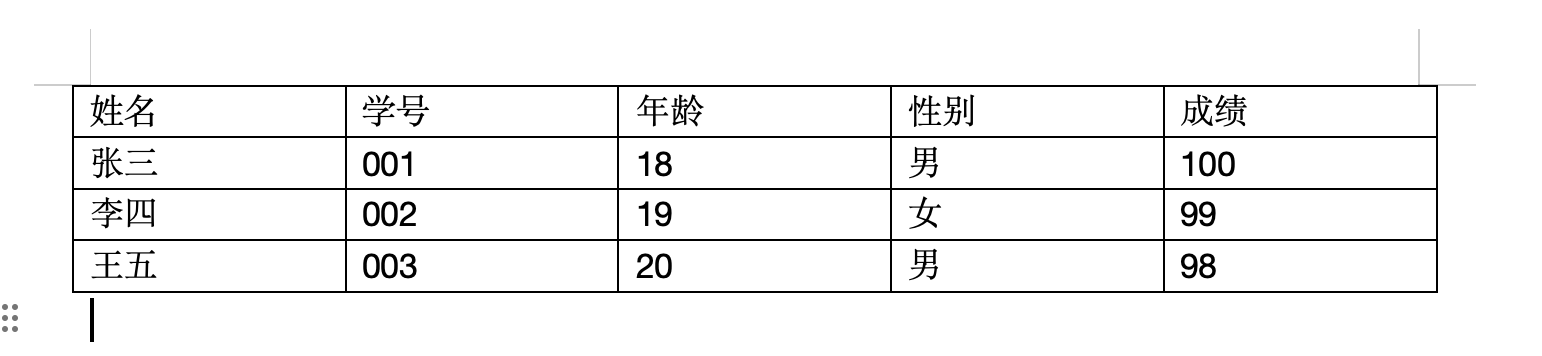

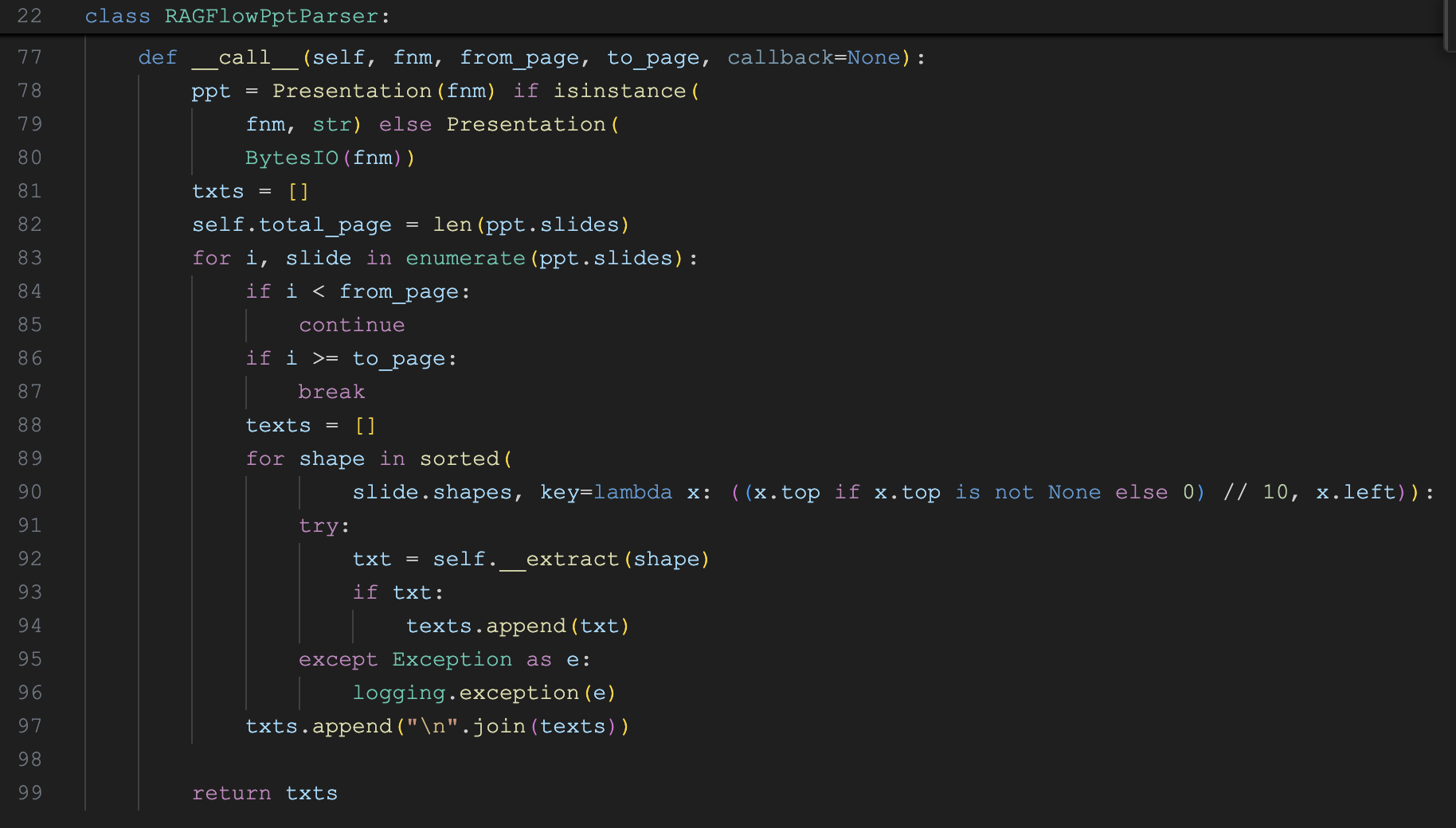

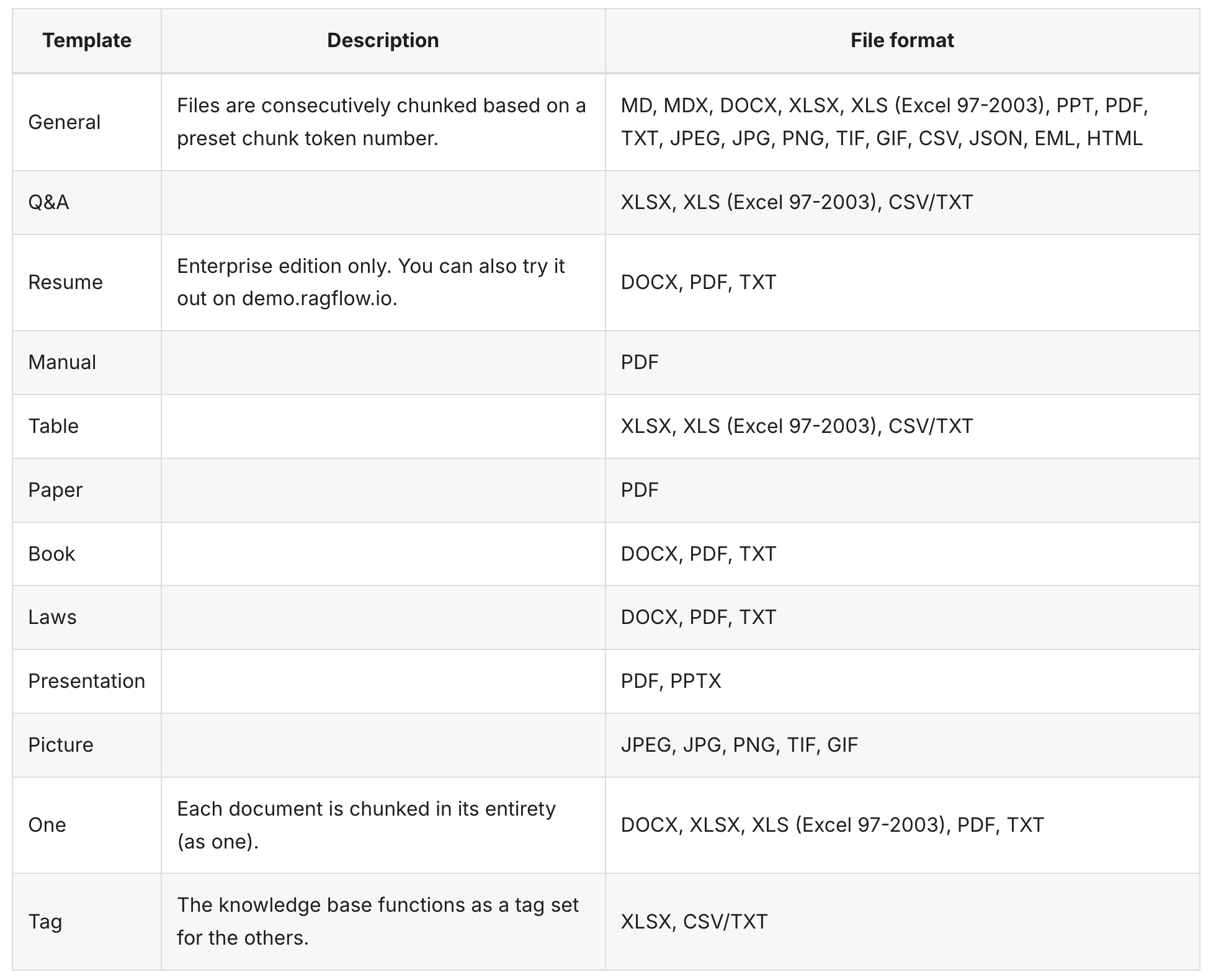

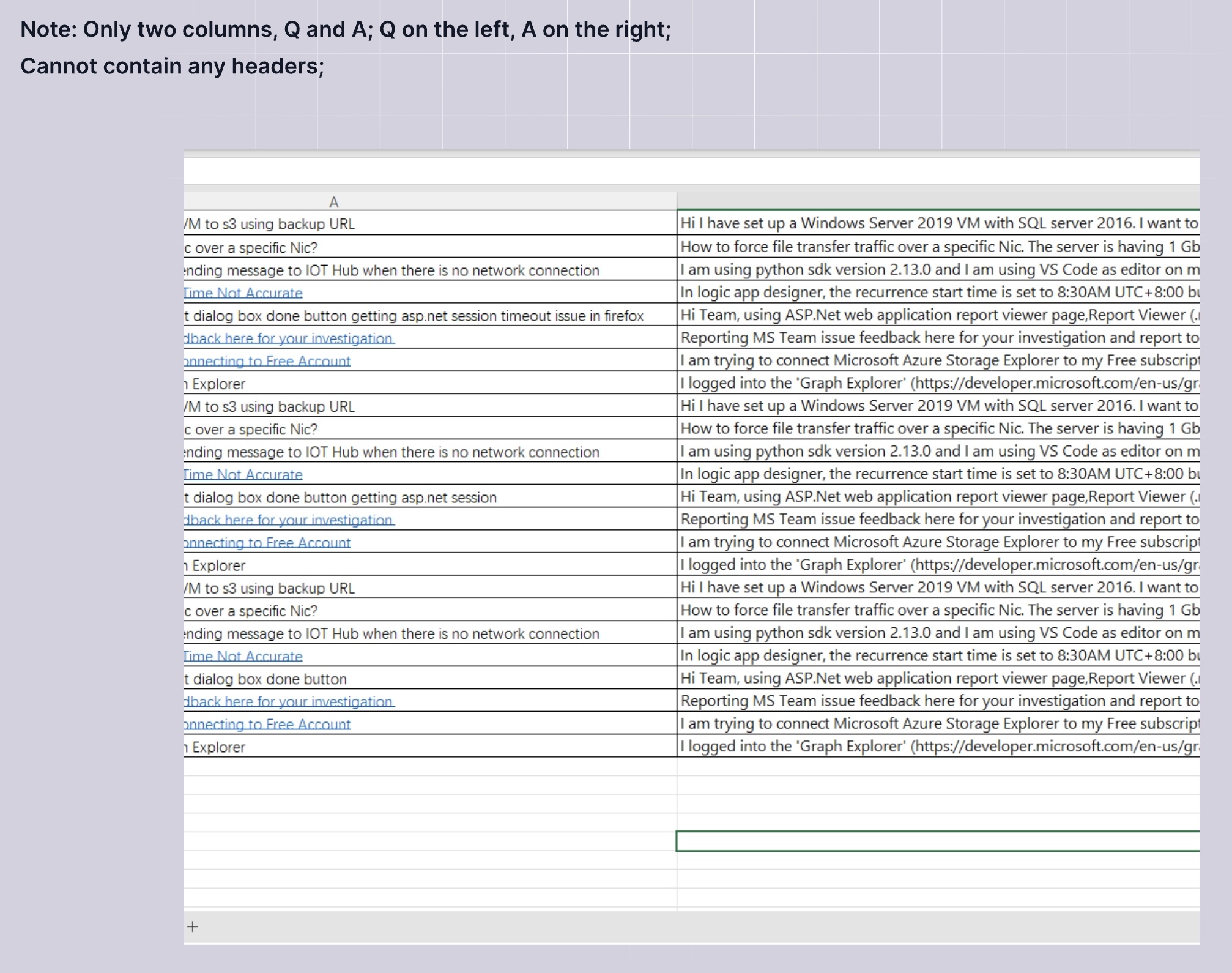

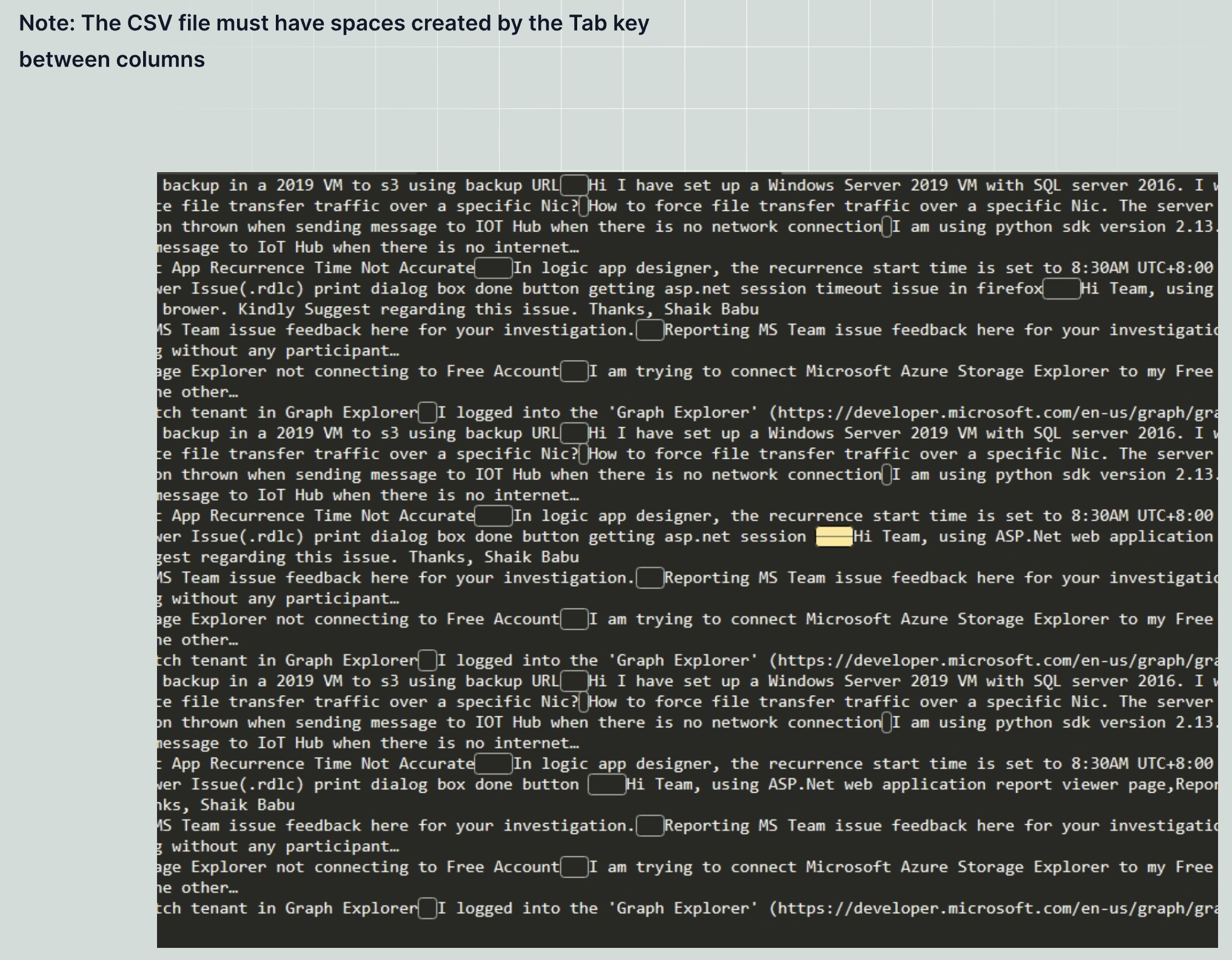

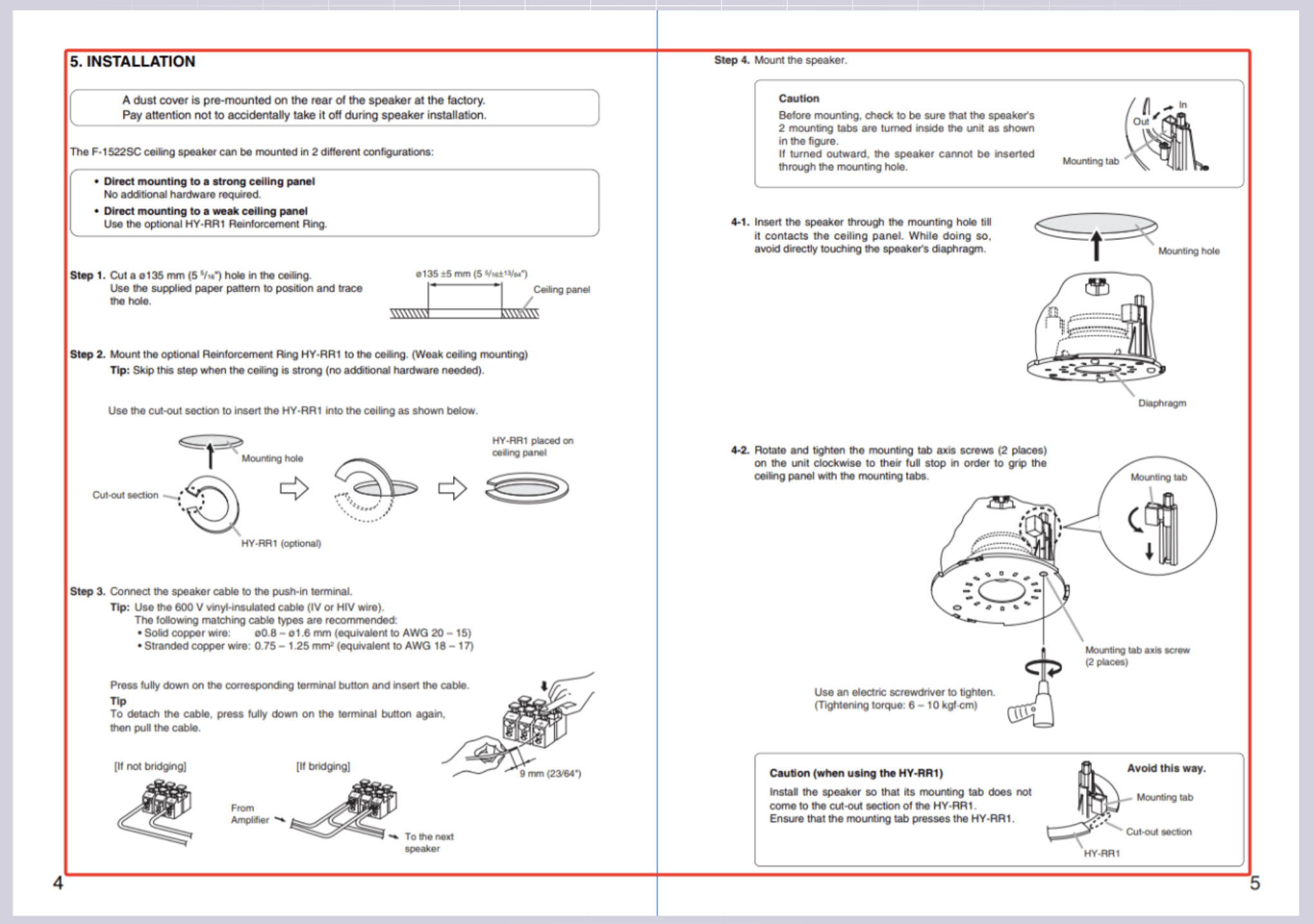

它首先根据 doc_id 从数据库中查询出桶名和文件名,从对象存储中读取出文件内容;接着使用 parser_id 创建对应的分块器,然后调用它的 chunk() 方法对文件进行分块;最后将分块结果上传到对象存储。这里的 parser_id 我们昨天已经学习过了,它表示切片方法,有 General, Q&A, Resume, Manual, Table, Paper, Book, Laws, Presentation, One, Tag 共 11 种,对应的分块器实现定义在 FACTORY 工厂中:

FACTORY = {

"general": naive,

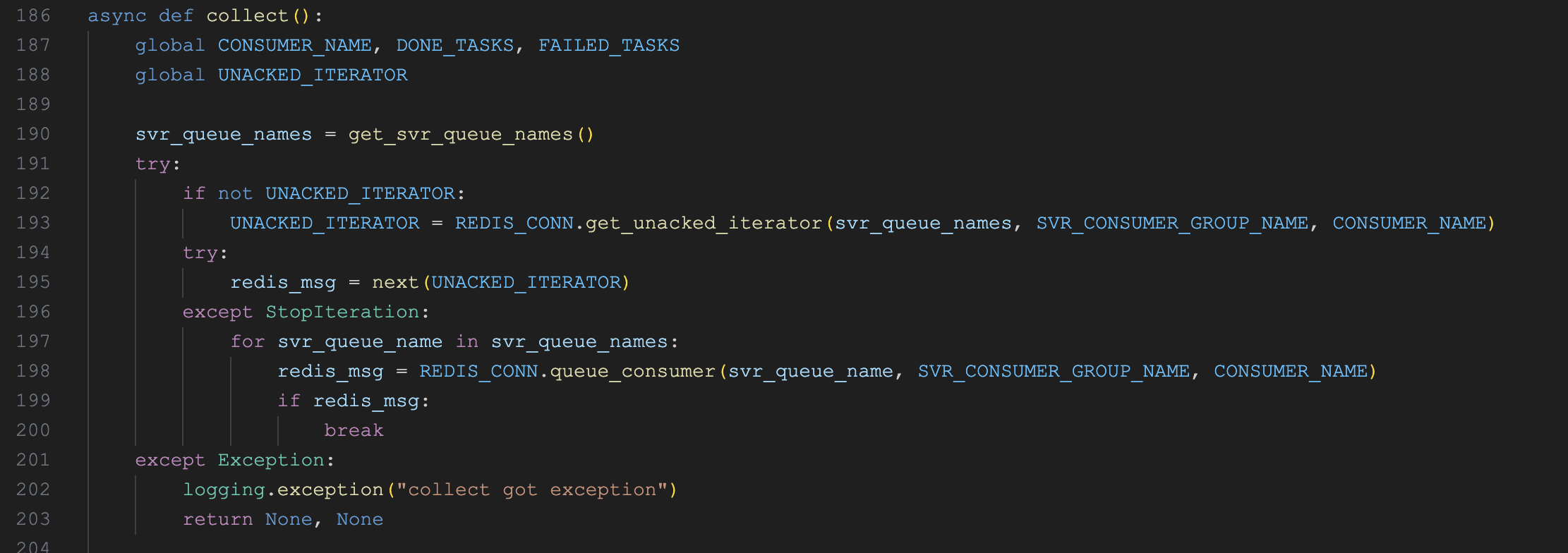

ParserType.NAIVE.value: naive,

ParserType.PAPER.value: paper,

ParserType.BOOK.value: book,

ParserType.PRESENTATION.value: presentation,

ParserType.MANUAL.value: manual,

ParserType.LAWS.value: laws,

ParserType.QA.value: qa,

ParserType.TABLE.value: table,

ParserType.RESUME.value: resume,

ParserType.PICTURE.value: picture,

ParserType.ONE.value: one,

ParserType.AUDIO.value: audio,

ParserType.EMAIL.value: email,

ParserType.KG.value: naive,

ParserType.TAG.value: tag

}

可以看到 FACTORY 工厂中除了上面的 11 种切片方法之外,还多出了 PICTURE, AUDIO 和 EMAIL 三种切片方法,暂时没看到使用,估计 RAGFlow 后面会支持对图片、音频和邮件的处理吧。

不同类型的文件使用不同的切片方法,这是 RAGFlow 的核心优势之一,官方将这种特性称为 基于模板的文本切片方法(Template-based chunking);实际上,在实施切片之前,我们还需要将各类文档转换为文本格式,这是基于 RAGFlow 的 深度文档理解(DeepDoc) 技术实现的;DeepDoc 支持广泛的文件格式,能够处理各类复杂文档的布局和结构,确保从 PDF、Word、PPT 等文件中提取高质量、有价值的信息。

对分块进行向量化处理

通过调用 build_chunks() 方法,我们根据知识库配置,将文档切分成了一个个的分块数据,接着调用 embedding() 对分块进行向量化处理:

async def embedding(docs, mdl, parser_config=None, callback=None):

# 准备标题和内容数据

tts, cnts = [], []

for d in docs:

tts.append(d.get("docnm_kwd", "Title"))

cnts.append(d["content_with_weight"])

# 计算标题的向量(只计算第一个标题,然后复制到所有文档,这里的 docs 属于同一个文档,因此文件名是一样的)

tk_count = 0

if len(tts) == len(cnts):

vts, c = await trio.to_thread.run_sync(

lambda: mdl.encode(tts[0: 1]))

tts = np.concatenate([vts for _ in range(len(tts))], axis=0)

tk_count += c

# 计算内容的向量(按批生成)

cnts_ = np.array([])

for i in range(0, len(cnts), EMBEDDING_BATCH_SIZE):

vts, c = await trio.to_thread.run_sync(

lambda: mdl.encode([truncate(c, mdl.max_length-10) for c in cnts[i: i + EMBEDDING_BATCH_SIZE]]))

if len(cnts_) == 0:

cnts_ = vts

else:

cnts_ = np.concatenate((cnts_, vts), axis=0)

tk_count += c

# 加权融合标题和内容向量

cnts = cnts_

filename_embd_weight = parser_config.get("filename_embd_weight", 0.1)

title_w = float(filename_embd_weight)

vects = (title_w * tts + (1 - title_w) * cnts) if len(tts) == len(cnts) else cnts

# 将向量添加到每个文档中

vector_size = 0

for i, d in enumerate(docs):

v = vects[i].tolist()

vector_size = len(v)

d["q_%d_vec" % len(v)] = v

return tk_count, vector_size

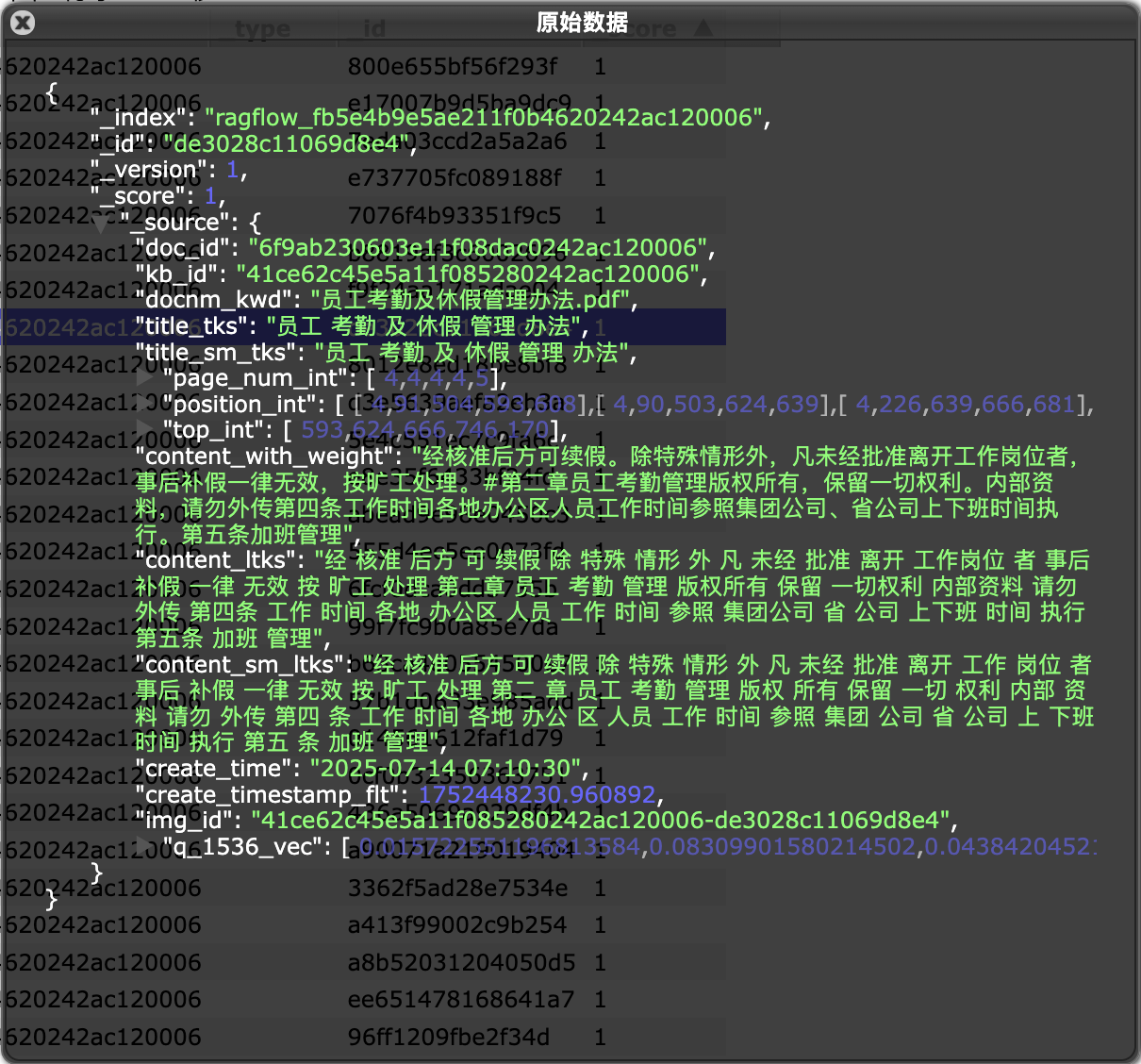

这里有一个点值得注意,RAGFlow 在计算分块向量时综合考虑了标题(也就是文件名)和内容的,通过加权将标题和内容的向量进行融合,标题的权重默认为 0.1,内容的权重为 0.9,可以通过 filename_embd_weight 参数进行调整。最后计算出的向量会添加到每个文档的 q_N_vec 字段中,其中 N 表示向量的维度。

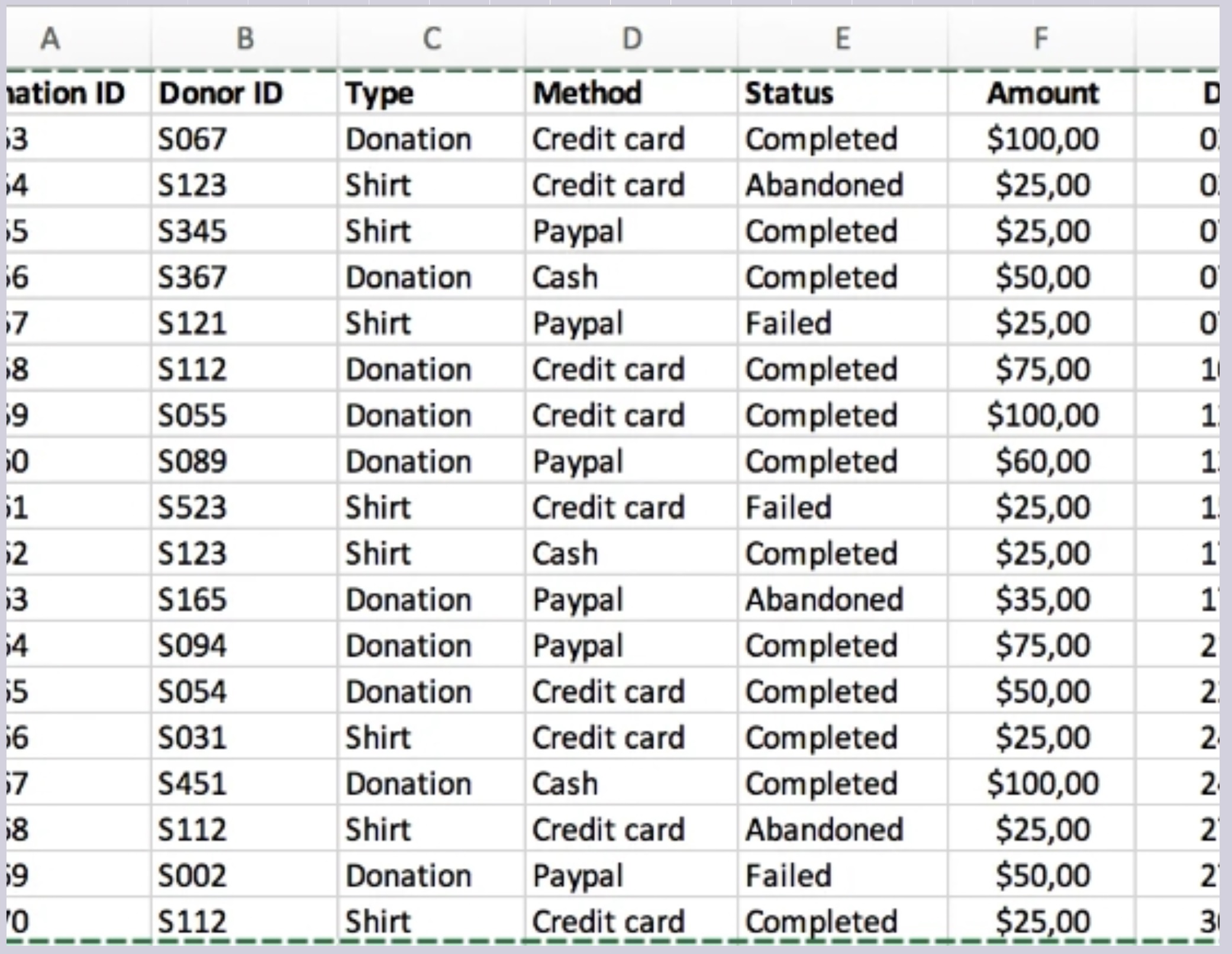

至此,我们就得到了文档的分块以及每个分块的向量,在 do_handle_task 函数的最后,通过批量插入将分块数据写入到知识库索引中。下面是写入到 ES 索引库中的一个分块示例:

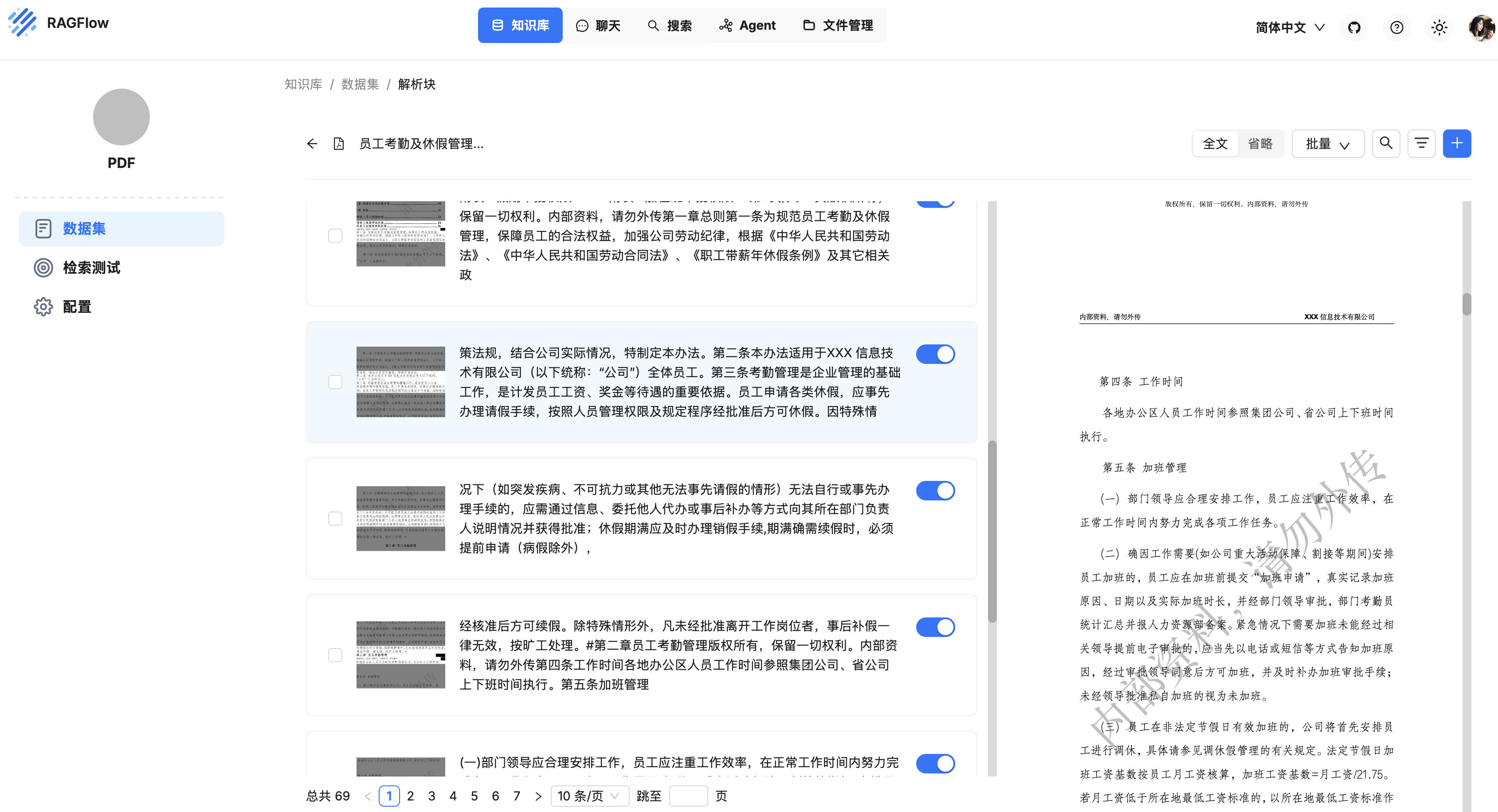

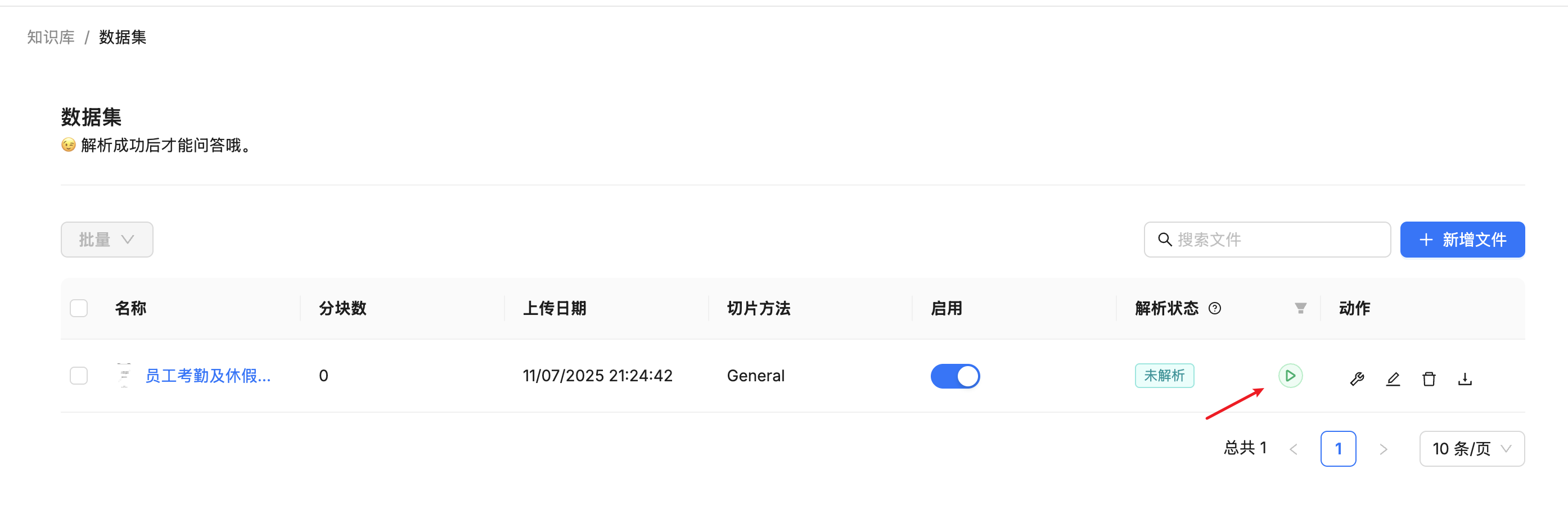

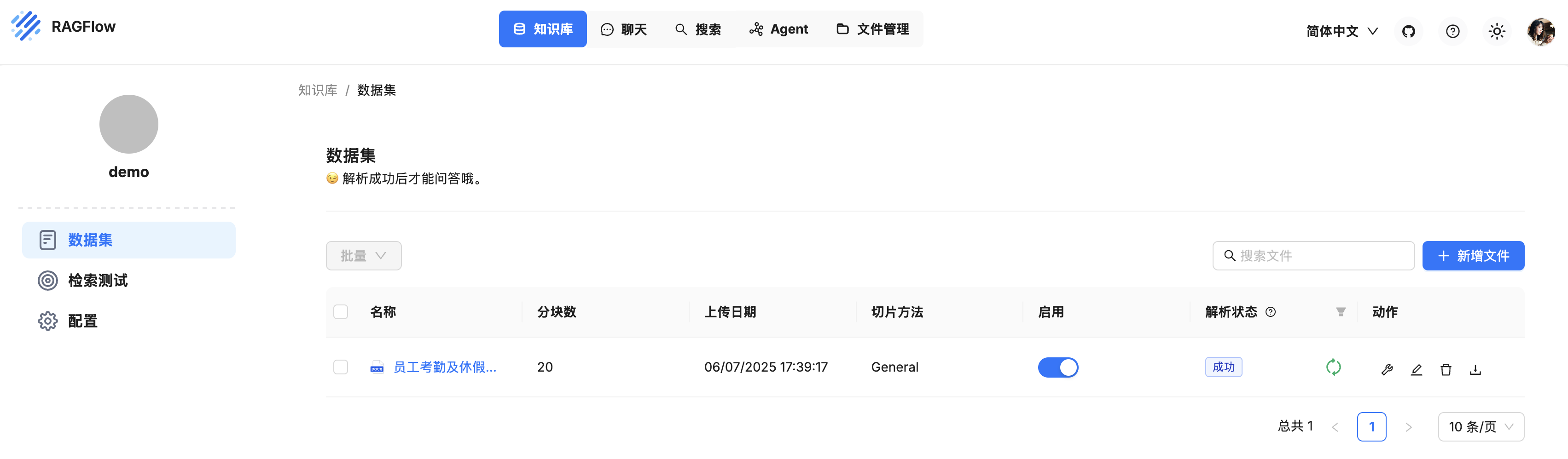

也可以点击知识库中的文件名称,对文件的分块数据进行浏览和编辑:

小结

今天我们详细学习了 RAGFlow 的文件解析逻辑,将任务执行器中的 do_handle_task() 函数从头到尾梳理了一遍,从任务进度的汇报,嵌入模型的选择,索引库的构建,到根据文档类型选择合适的文档分块策略,再到对分块后的内容进行向量化处理,到最后的批量写入。相信通过整个过程的学习,你对 RAGFlow 的文件解析逻辑已经有了更深入的了解,并对 RAGFlow 的工作原理有了更直观的感受。

不过,这里还有很多技术细节没有展开,比如 RAGFlow 是如何使用 DeepDoc 技术深度理解和解析文档的,它使用的 RAPTOR 分块策略是什么,它又是如何使用 GraphRAG 构建知识图谱的。还有昨天学习的一些高级配置参数也值得进一步研究,比如自动提取关键字,自动生成问题,标签集的构建和使用,等等。我们明天继续学习。